In Europa è in atto una unione tra 27 stati, con una sezione rinforzata che adotta una moneta comune a 19 Paesi. Cosa s’intende per “Unione”? Nei fatti, l’Unione europea è una confederazione. Una confederazione altro non è che una alleanza intorno ad uno o più aspetti della politica interstatale. Tali alleanze sono giuridicamente regolate da un trattato o da una rete di trattati. Una confederazione, nonostante l’assonanza, non ha nulla a che fare con una federazione. Una federazione è un modo di organizzare internamente uno stato sovrano mentre nella confederazione gli stati associati rimangono sovrani individuali tranne che per le questioni che hanno deciso di mettere assieme nell’alleanza. Nessuno al momento ha dichiarato, né sembra avere intenzione ed obiettivo, di voler fare della confederazione europea una futura federazione[1].

Il perno del piano confederale europeo, non è la Germania, è la Francia. L’ Unione europea è in primis, è in essenza e ragion d’essere, il trattato di pace tra Francia e Germania, convivenza storicamente difficile che ha segnato la storia europea negli ultimi due secoli. Lo stato della relazione tra Francia e Germania è oggi in un impasse. La Francia ha superato la crisi politica di una paventata affermazione delle forze politiche più nazionaliste e critiche su i prezzi di sovranità pagati da Parigi per serrare Berlino in una rete di condivisioni che senza portare ad alcuna effettiva fusione che ripetiamo, in realtà nessuno vuole, garantisse l’impossibilità di ritrovarsi in una situazione di reciproco conflitto. La soluzione alla temuta crisi francese che arrivava alle elezioni con una classe politica devastata, è stata una faccia nuova, un partito nuovo, una classe dirigente presuntivamente nuova, una triplice novità formale per continuare la strategia politica ed economica ormai tradizionale dell’area euro-liberale, francese nello specifico. A sei mesi dalle elezioni però, Macron ancora non si è politicamente espresso, sta aspettando di siglare un accordo sostanziale con la Merkel, ma la Merkel è alle prese con la difficile soluzione della sua crisi per la formazione di un governo stabile in Germania.

Di questo patto franco-tedesco al cuore del progetto confederale, che tutti suppongono esistere (e che parte dal Trattato dell’Eliseo del 1963) ma di cui nessuno conosce precisamente il contenuto, fanno parte le due grandi aree costitutive i sistemi di vita associata: l’economico-monetario e, prossimamente, il militare[2]. Quanto all’economico, è fuori di discussione che le regole sono e verranno imposte dalla Germania, sebbene la stessa Germania avrà interesse a salvaguardare la posizione di Macron. Macron è chiamato ad operare in maniera sostanziale sulle forme socio-economica della Francia, la quale ha goduto sino ad oggi di molti permessi speciali in termini di allineamento alle severe linee stabilite dalla Germania e condivise dai paesi del nord Europa. Questo intervento è improcrastinabile ma a Macron dovrà esser garantita qualche contropartita effettiva altrimenti il dissenso che il suo intervento provocherà in Francia, lo brucerà. Macron è per molti versi l’ultima possibilità per la Francia, se salta è imprevedibile la rotta che potrebbe prendere l’esagono. Ecco allora che in attesa la Merkel si possa presentare al tavolo della trattativa franco-tedesca, a dicembre spunta fuori un Rapporto strategico di difesa e della sicurezza nazionale della Repubblica francese ed un paper congiunto di think tank francesi e tedeschi, di cui è interessante seguire i ragionamenti[3]. Questa mossa, più della nebulosa frittura di parole vuote che ha viaggiato nel pubblico dibattito sotto l’etichetta “Europa a più velocità”, sembra prefigurare la mossa francese per sdoganare una nuova fase strategica della confederazione europea: a voi l’economia, a noi la difesa.

Questi documenti dicono che si è attori geopolitici, si è giocatori in grado di sedersi al tavolo del gioco di tutti i giochi del mondo multipolare, giocatori in grado di imporre e non subire una strategia a protezione e promozione dei propri interessi sovrani, laddove -in termini di politica estera- si verificano le piene condizioni di autonoma decisione politica, capacità operative, autonomia produttiva dei sistemi d’arma. La sequenza in realtà va letta al contrario, senza una autonomia produttiva di competitivi sistemi d’arma né si è operativamente in grado, né si può esser sovrani politicamente. Stante la necessità ovvia di discutere, precisare e firmare tra Francia e Germania documenti di intenti chiari, la prima condizione necessaria sarà chiarire le questioni relative ai soldi, a gli investimenti nella ricerca, sviluppo e produzione dei nuovi sistemi d’arma. Qui ci sono tre problemi.

Il primo è che i due consoli confederali, sul fatto militare sono asimmetrici poiché mentre la Francia ha costantemente cercato di reggere il passo della competizione sull’argomento, la Germania si è volutamente astenuta[4] avendone come doppio vantaggio sia una maggior leggerezza di bilancio pubblico, sia la libertà, forse anche più importante, di spadroneggiare economicamente dato che non costituiva una minaccia militare.

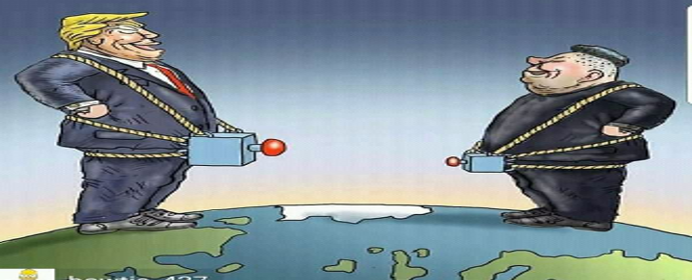

Il secondo non è esattamente un problema ma una constatazione. Ora che non c’è più l’UK e che Trump, da una parte reclama il “giusto” contributo alla NATO di cui però gli USA e la stessa UK rimangono i comandanti in capo e visto che l’interesse geo-strategico anglosassone andrà nel tempo e divergere da quello sub continentale, la necessità di recuperare la piena sovranità di difesa si fa improcrastinabile. Ma questa è anche una opportunità poiché sarà cifra del nuovo mondo multipolare, aumentare gli investimenti in arma[5], investimenti che oltre che occupazione, portano notoriamente ad un parallelo grande sviluppo tecnologico che ha positivi fall-out sull’economia civile. In più, essere competitivi su questo importante segmento, oltre che autonomia, porterà vantaggi all’export e con l’export militare oltreché bilancio si fa strategia poiché così come si è sovrani se si è autonomi, non lo si è se si dipende dalle forniture terze, appunto le forniture che una nuova industria europea d’armi potrebbe garantire ai partner geopolitici che verranno catturarati nella propria sfera d’influenza. Su questo punto, Cina, Russia ed ovviamente USA sono già molto presenti, l’UK ha già deliberato di voler sviluppare una propria nuova competitività, Turchia ed Arabia Saudita, nel comprare armi dai russi, hanno chiesto di avere in patria anche gli impianti industriali per produrle, preludio per l’acquisizione di un know how di partenza che possa emanciparle -almeno in parte- dalla dipendenza verso terzi. Avere un mercato di sistemi d’arma plurale, sarà necessario in un mondo multipolare e chi sarà solo compratore non sarà autonomo, quindi sovrano.

Il terzo punto invece torna a presentare problemi. E’ chiaro, sottintende Macron, che tutto ciò ha dello straordinario, quindi prescinde dalle norme economiche standard tanto care ai tedeschi, stante che la Francia è sicuramente almeno all’inizio in vantaggio sull’argomento, ovvero reclamerà la parte del leone sullo sviluppo di questa strategia il che le permetterà di bilanciare il negativo dei tagli e degli interventi per neo-liberalizzare l’economia transalpina con importanti investimenti e relativa occupazione nel nuovo sviluppo di questo settore. Ma questo punto rischia di non essere digeribile per gli stomaci tedeschi che notoriamente non hanno l’elasticità tra le loro qualità digestive. Tre sono le difficoltà digestive tedesche: la prima è condividere il potere tenendosi l’economico ma sostanzialmente subordinandosi su quello di politica estera dove per altro non è affatto detto che la pura strategia geopolitica tedesca -come poi vedremo- vada naturalmente a coincidere con quella francese; il secondo è che ogni eccezione al rigore, all’austerity, alla rigidità dei limiti eventualmente concessi ai francesi accenderà la già baldanzosa opposizione tedesca ma anche quella di tutti i Paesi europei costretti invece al più rigido allineamento; il terzo è che, in linea generale, i tedeschi non amano sentir parlare di armi, eserciti, guerre anche solo temute e ventilate e francamente anche molti altri nel mondo e nell’Europa stessa.

Si tenga infine conto che al di là degli interessi francesi in termini di equilibrio di potere ai vertici della confederazione, il seggio francese al Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite potrebbe presto esser revocato se non fosse in grado di rappresentare qualcosa di più che la sola Francia ed inoltre, come abbiamo già ripetutamente notato negli ultimi mesi, la Francia sa che una eventuale perdita del suo potere e ruolo nel quadrante occidentale africano, sarebbe per lei esiziale. Perdita che va anticipata portando Germania ed anche Italia a condividere i costi di presenza e manovra nell’area. Questo obiettivo, affiancare alla già fitta rete di disposizioni ed istituzioni comuni sul piano economico la cui egemonia strategica è tutta in mani tedesche, una nuova rete di interessi e strategie concrete sul piano della difesa, è essenziale per Macron e la Francia, lo è in chiave di bilanciamento europeo ma prima ancora, lo è sul piano dell’esistenza futura della Francia stessa.

In sintesi, i due consoli della confederazione sembrano voler andare ad un rinforzo con spartizione e bilanciamento della loro diarchia, quella fase che è stata pomposamente annunciata come “Europa a più velocità”. Per quanto l’iper produzione di discorso economico e valutario imperi ancora oggi nelle analisi sulla causa unica dei processi europei, nel mondo “grande e terribile”, si ragiona ormai da tempo coordinando interessi economici, valutari e geopolitici. Russia, Cina, la nuova America di Trump, l’India, le locali potenze islamiche (Arabia Saudita/EAU, Turchia, Iran, Egitto, Pakistan), ma anche la Corea del Sud ed il Giappone, sono già alle prese con questo tipo di gioco sconosciuto a gli osservatori economici e non è un caso che al di là delle specifiche convenienze nel necessario riequilibrio delle forze tra Germania e Francia sia proprio quest’ultima a portare avanti l’argomento in uno scenario discorsivo altrimenti ingombro di fiscal compact, euro e bilanci. Il patto per una nuova fase confederale quindi, dovrà basarsi su due egemonie, quella economica e valutaria tedesca e quella di difesa e politica estera francese che poi porteranno i due a dover contrattare, l’un con l’altro, anche gli aspetti di cui sono leader dato che i due argomenti sono strettamente intrecciati. La confederazione europea, lungi dal voler diventare uno Stato federale, tenderà ad evolversi legando tra loro ulteriormente i due contraenti il trattato di pace, accentrando sempre più su di loro i poteri decisivi. Tutto questo ci porta a due considerazioni. La prima è che nonostante le sue difficoltà di sviluppo ed attuazione, questa strategia non ha -al momento- alternative se non portare l’intero e decennale progetto confederale sull’orlo o oltre l’orlo del collasso, non ha alternative ovviamente stante l’attuale assetto della confederazione europea ed il suo decennale percorso. La seconda è che occorre cominciare a prevedere un piano B, pensare appunto ad una alternativa, sia perché certo l’avranno certo fatto tanto i francesi che i tedeschi, sia perché il piano A certo non può piacere ad un italiano che non abbia un cervello seriamente danneggiato.

Quale potrebbe essere un piano B per i tedeschi? La Germania potrebbe non sentire così pressante la necessità di dotarsi di una potenza militare, in fondo una blanda politica estera già la fanno a traino dei loro interessi economici. Potrebbero aderire alle richieste di Trump di incrementare i contributi NATO, magari più assegni e mezzi tecnici che uomini, magari facendoli pesare sull’altro piatto della bilancia sbilenca, ovvero la bilancia commerciale. Altresì, ai tedeschi, è probabile interessi non rompere tutti i legami con gli inglesi temendo grandemente la britannica concorrenza banco-finanziaria ed anche geopolitica relativamente all’area dell’est Europa a cui i tedeschi guardano come loro Grossraum (grande spazio) naturale e dove già agisce in maniera disordinante gli Stati Uniti. E’ natura di una Germania potenza solo economica avere interesse ad adottare, come sino ad oggi hanno fatto, un basso profilo geostrategico, amici di tutti perché gli affari si fanno con tutti. Una Germania più assertiva e schierata, potrebbe essere una Germania meno benvenuta in sede di commercio internazionale. Una Germania tendenzialmente ambigua, passiva e neutrale, come sino ad oggi è stata, potrebbe piacere anche alla Russia con la quale la Germania ha un dialogo geo-storico longevo e naturale. Una resistenza passiva tedesca a gli intenti francesi, un convenire ma ritardare, accettare ma complicare, non dispiacerebbe in fondo neanche a molti altri partner europei certo non contenti di dover diventare feudo periferico non solo dell’economicismo tedesco ma anche del militarismo francese. Alcuni poi, soprattutto i Paesi dell’est e dell’area balcanica, preferiscono dichiaratamente sottomettersi direttamente all’ombrello USA/NATO rispetto ad un ipotetico esercito europeo, poiché ravvedono forte il comune interesse a contenere la Russia ed è certo che per contrastare l’ipotetico contro-potere dei due europei, gli americani useranno molto questa leva. Non incrinare troppo i rapporti con questa area che i tedeschi ritengono per loro decisiva, potrebbe esser vantata come causa per rallentare o dilungare la costruzione di una effettiva alleanza militare più stretta. Nel caso poi di una ipotetica implosione dell’euro e della stessa UE, la Germania forte del suo ruolo economico nell’area del nord Europa, può sempre contare su un grande spazio di più di 6000 mld US$ di Pil. Infine, extrema ratio, la teoria geopolitica dice che al di là delle contingenze attuali, un sistema binario Germania – Russia sarebbe assai temibile per tutti e non poco conveniente per entrambi i partner (energia/mano d’opera vs tecnologia). Non è detto quindi che la Germania seguirà con convinzione il piano A francese che per lei ha convenienze problematiche e comunque ha diverse opzioni alternative.

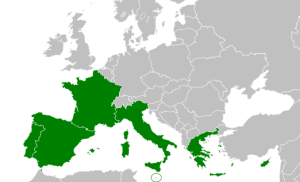

E la Francia? Quale potrebbe essere un piano B per i francesi? La Francia è notoriamente una sorta di media europea, occidentale quanto centro europea, meridionale quanto settentrionale, franca quanto latina, atlantica quanto mediterranea e da ultimo neoliberista non meno che storicamente statalista. Se non si concretizzasse lo sviluppo della strategia di diarchia coi tedeschi, consapevole pur con dolore di lesa maestà che da sola non andrebbe da nessuna parte, non le rimarrebbe che il Mediterraneo, i Paesi latini. Una più stretta confederazione tra i Pesi latini mediterranei, conterebbe su una popolazione di circa 200 milioni, per un Pil di poco meno di 6000 mld US$ che avrebbe, per consistenza, il terzo posto nella classifica mondiale. Dal seggio nel Consiglio di sicurezza a tutti tavoli in cui si discutono le regole del nuovo gioco del mondo, fino al proporsi come terzo nella dialettica cinese – americana, nonché potendosi così garantire il diritto di primazia sulla sempre più turbolente area mediterranea, questo sistema ha molti punti di prospettiva. Questa configurazione avrebbe una qualità in più rispetto a quella attuale ovvero una certa omogeneità relativa delle popolazioni e delle istituzioni dei Paesi associati. E’ ad esempio chiaro che i latino mediterranei avrebbero tutt’altro atteggiamento nei confronti di una loro eventuale moneta comune alternativa, tutto quanto di indigeribile c’è nell’attuale sistema dell’euro, potrebbe non esserci in questa diversa configurazione, ad esempio una moneta d’aiuto a rientrare dai picchi più gravi di indebitamento, una moneta a disposizione per investimenti e politiche espansive, una moneta diversamente prezzata su i mercati internazionali ovvero maggiormente di supporto all’export. Proprio i francesi potrebbero trarre molto giovamento da scambi regolati da una valuta meno impegnativa dell’euro, poiché più di altri volti a mercati non europei. Ma anche la politica estera sarebbe più naturalmente condivisibile dal momento che la dicitura “latino-mediterranea” richiama appunto un comune quadro geografico e storico di lunga durata, un quadro di interessi comuni naturali poiché amalgamati da un tempo e spazio comune. Portoghesi e spagnoli, potrebbero aprire a più strette relazioni col mondo centro-sud americano mentre Africa occidentale e mediterranea e Medio Oriente sarebbero altrettanto naturale obiettivo di relazioni multiple e strategiche, anche in termini di sviluppo, sviluppo viepiù potenziato dall’utilizzo di una moneta libera dai dogmi tedeschi. Soprattutto, questa seconda linea avrebbe maggiori possibilità di puntare con decisione ad un esito finale chiaro e pre-definito, un esito il cui obiettivo potrebbe ordinare tutto il precedente processo di condivisione: una futura effettiva fusione istituzionale federale, quindi politica, quindi democratica. Sulle questioni strategiche decisive, non ci sarebbe decisione possibile nell’ipotetico futuro parlamento federale latino-mediterraneo, senza accordo tra Francia ed Italia che farebbero assieme il 63% dei seggi parlamentari. Questo piano B però, non è oggi nelle agende dei decisori francesi.

Una federazione dei pesi latino-mediterranei è pensabile a differenza degli impossibili Stati Uniti d’Europa e questa prospettiva è l’unica che può riquadrare la doppia esigenza di superare lo stato nazionale da una parte e darsi un nuovo sistema ordinabile politicamente e democraticamente dall’altra, creando un soggetto geopolitico di tutto rispetto per i giochi multipolari. L’Unione europea o il sistema dell’euro non sono sistemi politici e quindi democratici proprio perché sono confederazioni, alleanze laddove le alleanze sono degli accordi contrattati da Stati sovrani. Questi Stati si definiscono e cercano di essere (pur in maniera molto approssimata) “democratici” ma solo al loro interno, in termini di trattati internazionali agiscono tramite mandato nazionale stante che effettivamente, le deleghe nel voto di rappresentanza, contengono in genere assai poco in termini di contenuto condiviso su ciò che effettivamente va fatto -con chi e come- in politica estera. L’omogeneità strutturale tra i Pesi latino-mediterranei, a partire dalla lingua che è poi il presupposto di ogni costruenda nazionalità, ma anche la cultura (incluso il fondo religioso), lo stile di vita, lo spirito, oltreché come abbiamo accennato l’interesse economico e geopolitico che sono i due assi centrali di ogni strategia di sopravvivenza nel nuovo mondo complesso e multipolare, danno consistenza e lasciano intravedere possibilità di ulteriore sviluppo storico di questa idea.

E l’Italia? L’Italia ha tre strade davanti a sé.

La prima è quella di continuare a farsi trascinare dentro i meccanismi della insidiosa confederazione europea. Qui va chiarito ai meno realisti, ovvero coloro che pensano che una cosa basta pensarla per renderla possibile, che questo non porterà mai a nessuna ipotetica federazione degli Stati Uniti d’Europa che oltreché nessuno davvero vuole e comunque impossibile in linea di principio[6]. Poiché nessuno ha in animo la costituzione di una unione politica democraticamente contendibile, è da stamparsi bene in mente che un assetto confederale mai e poi mai potrà esser soggetto a decisioni democratiche, richiedere la “democrazia” in una confederazione non ha semplicemente senso. Si sta quindi accettando la lenta dissipazione di ogni forma democratica in favore di trattative dirette e non pubbliche tra Paesi forti, ovvero Francia e Germania, ma questo sacrificio non sembra poter avere un fine compensatorio da tutti gli altri condivisibile. I tedeschi non accetteranno mai di rimandare le decisioni politiche, economiche, fiscali, valutarie che li riguardano ad un parlamento democratico poiché quasi due terzi di quel parlamento, nel caso del sistema euro, voterebbe per un diversa politica monetaria. Quanto all’Italia nell’attuale Unione, non si tratta di nostra mancanza di protagonismo o bassa assertività o pugni sul tavolo, noi -semplicemente- non abbiamo alcuna ragione, peso, potenza e possibilità di intrometterci nel trattato di pace franco-tedesco. Dopo aver ceduto la politica economica ai tedeschi, cederemo anche la politica estera ai francesi, poi altri pezzi di sovranità ad entrambi, diventando come quei personaggi dei film horror che si trovano nello stato di non morte, privati ormai di ogni potere per dirsi vivi, eppure formalmente ancora con un Presidente, una bandiera, un inno nazionale, una squadra di calcio e poco altro, imbozzolati in una Unione che ci toglie più di quanto ci dà, senza neanche la falsa promessa di poter un giorno sperare di avere una democratica sovranità condivisa. Più si va avanti nella costruzione della ragnatela confederale, più -nei fatti- diventerà praticamente impossibile divincolarsi e disfarsene.

La seconda strada davanti a noi, è quella di pensar possibile e necessario un rimbalzo violento da questa situazione ovvero immaginare una uscita dall’euro e da questa UE, per decisione unilaterale o come gli apparentemente più realisti sperano ovvero aspettando la sua conflagrazione spontanea. Questa conflagrazione spontanea rischia però di essere puro wishful thinking. Al di là delle notevoli difficoltà in cui si dibattono e dibatteranno i tedeschi ed i francesi nel regolare i loro contraddittori reciproci rapporti di potere all’interno dei vertici confederali, è molto difficile immaginare sia accettabile per le rispettive élite e per buona parte dei rispettivi sistemi-paese, una demolizione controllata dell’Unione e dell’euro. In questi casi, al crescere delle contraddizioni, si preferisce il cercar di mettere toppe di qui e di lì, anche per anni, pur di non ammettere che il matrimonio non regge più ed è ora di andare dagli avvocati. Né la maggioranza dei tedeschi, né dei francesi, sembra così scontenta della loro collocazione ai vertici confederali da spingere ad un collasso. Se Macron è l’ultima speranza francese ed anche tedesca, in un modo o nell’altro, finirà il suo primo ed anche un secondo mandato e semmai se ne riparla fra dieci anni, dieci anni che non ci possiamo permettere. La nostra uscita unilaterale -invece- è cosa che possono pensare solo gruppetti di indomabili utopisti dalla penna arrabbiata, che sta bene scritta su qualche foglio o pagina web ma che nel “mondo grande e terribile” delle cose reali, non ha alcuna possibilità concreta di realizzarsi.

Poi c’è la terza possibilità. Questa è la via del farci noi per primi, catalizzatori di un interesse latino-mediterraneo, un interesse che oggettivamente c’è almeno in potenza e che nessuno cura. Andrebbe fatto anche solo per formare un contro-potere che sebbene non invitato nel privé franco-tedesco, potrebbe comunque cercare di intromettersi su molte questioni. Il gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia ed Ungheria) potenziato oggi anche con l’Austria, mostra come posizioni chiare e concrete, possono opporsi alla ragnatela tessuta dai franco-tedeschi, opponendo dei “no” che poi diventano delle importanti basi di successiva trattativa. Ma andrebbe fatto anche per perseguire una linea strategica alternativa che aiuti le contraddizioni dell’Unione e dell’euro a far implodere o indebolire le strutture che ingombrano il campo delle possibilità. Andrebbe fatto anche solo per spingere una Francia che per gran parte delle sue élite rimane franca e nord europea, a prenderla in considerazione come alternativa, anche per influire nelle loro dinamiche politiche interne, ma anche in Italia dove all’europeismo confederale del PD si oppongono mugugni di vario tipo che non paiono in grado di prefigurare alcuna vera alternativa viabile.

Andrebbe fatto per prefigurare un piano B che per noi sarebbe A, un piano che dovremmo fare anche a prescindere dalle spinte ad uscire dalla ragnatela euro-confederale, poiché anche riottenendo -non si sa come- una ipotetica autonomia di ripristinata sovranità, nel mondo multipolare in cui siamo entrati, un Paese di 60 milioni di persone tra l’altro con sempre più anziani, su i piani energetici, economici, valutari e militari, delle nuove tecnologie e relativi investimenti di ricerca e sviluppo, nella gestione di una politica estera rivolta all’Africa ed ai problemi migratori, non può che avere una autonomia meramente formale[7]. Se l’Unione e l’euro sono i problemi ravvicinati in cui i poteri delle nostre decisioni vanno rinforzati, quelli di una minorità oggettiva in balia di russi, cinesi, indiani, trambusti africani ed islamici, britannici con rinnovato spirito piratesco ed americani alle prese con la loro inevitabile contrazione di potenza, lo sono in immediata e certa prospettiva. La sovranità -in teoria- decide certo come giocare la partita ma questa ha i limiti che sono imposti dal tavolo di gioco, le grandi dinamiche del mondo complesso e la strategia di gioco dei giocatori principali. La sovranità dipende da condizioni di possibilità che riceve da contesti che non controlla, “sovranità” suona come un assoluto ma è un relativo.

Cosa saremo tra venti anni? Le forze sociali, intellettuali e politiche che si identificano con le idee di democrazia popolare, di emancipazione, di volontà di liberazione dal dominio delle logiche economiche e delle loro interpretazioni più estreme, neo-liberali o ultra-capitalistiche o come le si voglia definire, italiane ma anche latino-mediterranee, dovrebbero a nostro avviso, pensare a questa strada poiché è l’unica strategia che si fa carico non solo di dire no ai poteri dominanti ma anche di dire si ad altre forme di potere stante che i nostri sistemi di vita associata debbono per forza avere strutture con poteri[8]. Lamentandosi, criticando, insultando, corrodendo con le parole, i pensieri e le strutture dominanti, non accade nulla di concreto, accade qualcosa se realisticamente al problema dato si dà non la risposta A ma quella B, senza un piano B non c’è alcuno sbocco possibile ai crescenti malumori verso l’euro e l’UE, non c’è alcun peso negoziale da far valere a difesa dei nostri interessi minimi. Se si vuole essere forza alternativa occorre una viabile idea alternativa, questa di una confederazione dei più simili che attragga i francesi su una via alternativa, vale in vista di negoziazioni su gli sviluppi dell’attuale UE ed euro ma di più vale in vista di una piena federazione politica latino-mediterranea. Questo di un futuro soggetto politico al contempo dotato di massa e pienamente sovrano e democratico, è l’unico che vediamo, possibile e desiderabile.

= 0 =

[1] La recente ricerca YouGov condotta in alcuni Paesi europei (dic.’17) sull’idea di Schulz di puntare alla concreta realizzazione degli Stati Uniti d’Europa ha dato risultati interessanti: d’accordo un 30% in Germania ed un 28% in Francia, percentuali invece gravemente minoritarie in Svezia, Finlandia, Danimarca e Norvegia. Altri Paesi non sono stati intervistati ma si può immaginare una forte contrarietà all’est ed una forse maggior adesione a sud. Come la solito il campione scelto dall’istituto di ricerca è molto esiguo ma più in generale, è molto dubbio che sia chiaro a gli intervistati il complesso portato di questa opzione. Difficile da immaginare che il restante 70% di francesi e tedeschi sia convertibile e soprattutto lo siano i tedeschi una volta chiarito che questo progetto porterebbe ad uno strappo con la propria area naturale di partner nord europei e che semmai gli Stati Uniti d’Europa andrebbero fatti solo tra Germania e l’Europa latino-mediterranea. Se dopo 25 da Maastricht, questo è il sentimento, non si vede per quale ragione esso possa evolvere in positivo nei prossimi otto anni (Schulz parlava infatti di un processo costituzionale da chiudere nel 2025), soprattutto quando dall’empireo delle petizioni di principio si dovesse passare ai dettagli concreti.

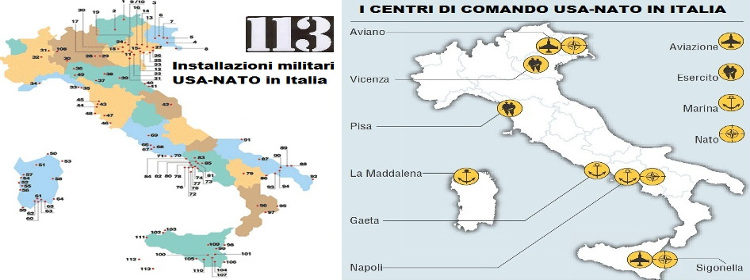

[2] A novembre, è partita la Permanent Structured Cooperation (PeSCo) all’interno dell’UE con 22 partecipanti su 27. Dal 2021 ci sarà anche un Fondo europeo per la difesa e con il Rapporto annuale comune sulla difesa (CARD), costituiranno la base per lo sviluppo di questa nuova gamba della confederazione. Al momento, il tutto si muove ancora nell’ambito della NATO ma non credo sia questa la destinazione finale pensata dai francesi. QUI

[3] Un articolo che presenta le idee dei piani: QUI (all’inizio dell’articolo il link al pdf della Repubblica francese). Il documento congiunto SWP-IFRI – QUI

[4] Un rapporto presentato al Parlamento tedesco nel 2014, dava un quadro disastroso dello stato di condizione della Bundeswehr. Da allora gli investimenti sono aumentati e così gli arruolati ma la strategia tedesca sembra esser un’altra. Con il Framework Nation Concept, ha dato il via all’accorpamento di alcune divisione estere (olandesi, rumeni e cechi, ma già si parla anche di scandinavi), ovvero formazioni di battaglioni misti tra tedeschi e stranieri. La strategia tedesca è sempre la stessa, legare i partner con molteplici fili, ognuno dei quali singolarmente poco rilevante, che nell’insieme però riducano l’altro ad una condizione di compromissione tale da rendere impossibile l’eventuale distacco. QUI

[5] Dal 2005, ogni anno si è verificato un aumento dei volumi dei trasferimenti d’arma nel mondo (SIPRI Yearbook 2017 QUI ). C’è poi da vedere i volumi dei trasferimenti non ufficiali che si pensano ingenti. La Francia è il quarto esportatore nel mondo dopo USA, Russia e Cina. La Francia è anche il terzo Paese per dotazione nucleare. Pur avendo un esercito ritenuto oggi al di sotto dei minimi standard di efficienza, la Germania ha però continuato a sviluppare industria militare (sopratutto armi a mano e mezzi di terra) ed è oggi il quinto esportatore. Francia e Germania hanno annunciato di voler sviluppare un nuovo caccia comune di quinta generazione, teoricamente competitivo con gli F-35 USA.

[6] Non possiamo qui dettagliare le ragioni di questa apodittica affermazione. Invero però, prima di esser noi coloro che negano una possibilità, dovrebbero esser coloro che la mettono sul tavolo a presentare le proprie ragioni. Che persone serie e intellettulmnete e politicamente responsabili, possano pensare ad una idea del genere senza che ne esista la benché minima traccia di un serio studio di possibilità, fattibilità, opportunità, dice di quanto -in fondo- si stia facendo del puro intrattenimento. Si usa l’idealità degli “Stati Uniti d’Europa” che si basano su un analogia insostenibile (con gli Stati Uniti d’America ovviamente), per non pensare le cose concrete. Dico solo che quando gli americani decisero di risolvere le loro contraddizioni unioniste, lo fecero con una sanguinosa guerra ma sopratutto erano -in tutto- circa trenta milioni e parlavano pure la stessa lingua! In linea generale, tutto il dibattito sul tema Europa, sembra essere gravato da una molteplicità di modi con cui se ne legge la sostanza. Pensare che l’Unione europea sia d’origine una macchinazione delle élite neoliberiste o il trattato di pace tra Francia e Germania, cambia parecchio in termini di analisi. Fare finta sia un oggetto contendibile politicamente dai popoli e non una alleanza contrattata da capi di Stato, ognuno con il peso che gli compete secondo la dura logica della potenza, ci porta a perdere tempo appresso a discussioni irrealistiche ed infondate.

[7] L’esiguo e pur ostinato “movimento sovranista”, dovrebbe farsi un serio esame di coscienza. E’ davvero necessario illudere coloro che pur hanno avvertito l’insostenibilità dell’attuale situazione, con l’opzione di una presunta sovranità nazionale risorgimentale e mazziniana? Al di là dello sfoggio di originalità retorica, quanto può esser sovrano uno stato europeo nato nel XV secolo come dimensione, quando cioè le questioni inerivano solo i nostri rapporti interni al subcontinente? Saremo sovrani di cosa in un mondo in cui un cartello di fondi può attaccare la tua valuta e farne oscillare il prezzo in maniera da farti fallire in un pomeriggio? Nell’essere vaso di coccio tra vasi di ferro in qualsiasi rapporto commerciale bilaterale potremmo far valere i nostri interessi? Non essendo autonomi energeticamente ancora per molto tempo, in attesa di volgerci alle energie alternative, quanto dovremmo mediare la nostra sovranità? Con una popolazione in contrazione e sempre più anziana come la difenderemo? Saremo sovrani lasciando che tutto il mondo scorrazzi nel Mediterraneo vendendo armi ed organizzando guerre sulle coste dirimpette? Dichiarandoci pacifici in un mondo che si sta armando a piene mani? Diventando cosa in un mondo complesso, multipolare, ipertecnologico, instabile e sempre più competitivo? Convincendo come, una massa critica di almeno un 60% di connazionali votanti, per portare avanti questo miraggio fondato su slogan inconsistenti, sempre che i servizi segreti esteri e le stesse élite che ci dominano dall’unificazione del ’61, ce lo lascino fare?

[8] L’idea di un contro-potere latino-mediterraneo, è presente qui e là sebbene non supportata da una più convinta attenzione, sopratutto da parte italiana. Più di un anno fa, Tsipras ha promosso un forum di coordinamento dei Paesi latino mediterranei -EUROMED- che si è già riunito tre volte ed un quarta sarà il prossimo 10 Gennaio a Roma. Questa “alternativa mediterranea” è presente nei programmi di France Insoumise di J-C Mélenchon, come di Podemos e certo non dispiacerebbe al Bloco de Esquerda portoghese. L’intero movimento italiano critico verso UE ed euro dovrebbe riflettere sulla propria dispersività concettuale e sull’assenza di una vocazione ad alleanze strategiche. Improbabile il risolvere problemi inter-nazionali partendo solo dal dentro di una nazione.