Tra un anno si va a votare per l’Europa. Su Micromega, G. Russo Spena (qui), sintetizza le posizioni in cui si divide la sinistra europea.

La prima posizione è sostenuta da Linke (Germania) e Syriza (Grecia), dove però la posizione greca rispetto ai diktat della Troika, non ha mostrato apprezzabili pratiche politiche alternative. Cambiare l’UE dal di dentro con intenti progressisti, la difficile linea.

C’è poi Varoufakis ed il suo Diem25 sostenuto dai sindaci Luigi de Magistris e Ada Colau, oltre a Benoit Hamon, fuoriuscito dal partito socialista francese ha creato il movimento Génération-s – e da altre piccole forze provenienti da Germania (Budnis25), Polonia (Razem), Danimarca (Alternativet), Grecia (MeRA25) e Portogallo (LIVRE). Sinistra transnazionale che vuole democratizzare l’Europa.

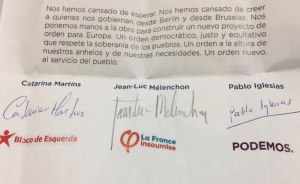

Infine, ci sono Bloco de Esquerda portoghese, Podemos spagnolo e France Insoumise francese che hanno firmato assieme la Dichiarazione di Lisbona a cui ha successivamente aderito anche l’italiano Potere al Popolo. Anche qui si vuole costruire un contropotere democratico all’Europa neo-ordo-liberale.

Tutti e tre gli schieramenti mostrano un nuovo interessante fenomeno che è quello del dialogo e del coordinamento tra forze politiche di più paesi. Da tempo lo facevano le forze conservatrici, liberali e socialdemocratiche ovvero le forze di governo, quelle che governano nei rispettivi paesi e quel poco che si decide al parlamento europeo. Interessante che ora anche la sinistra quasi sempre di opposizione (Bloco de Esquerda è l’unica forza al governo oltre a Syriza) faccia i conti con il formato inter-nazionale.

Tutti e tre gli schieramenti, si ripromettono sia la democratizzazione delle istituzioni europee, sia l’inversione delle politiche neoliberali che le hanno contraddistinte. Il secondo schieramento, quello di Varoufakis, più che inter-nazionale, è trans-nazionale nel senso che a quanto par di intuire, si ripromette di costruire una unica forza politica contemporaneamente presente in più paesi, posizione molto in auge negli ambienti federalisti.

Il terzo schieramento invece, si è trovato subito diviso, una divisione però sopita e rimandata, tra il famoso “Piano B” di France Insoumise e Podemos. I francesi si sono presentati alle ultime presidenziali con un programma corposo “L’avvenire in comune”, nel quale hanno declinato 83 tesi in 7 sezioni. Nella tesi 52, presentavano l’ipotesi subordinata “Piano B”. Si trattativa dell’alternativa all’eventuale (certo) fallimento dei tentativi di correzione della politica europea, l’ultima ratio era la rescissione unilaterale francese dei trattati. Come molti avevano notato ai tempi del referendum greco, le trattative politiche si basano su i rapporti di forza e chi aspira a contrastare il potere dominante deve poter -ad un certo punto- mettere sul piatto l’opzione alternativa, quella che rovescia il tavolo. Senza questa minaccia o concreata alternativa, inutile sedersi a far qualsivoglia trattativa, trattasi di verità negoziale a priori.

Il Piano B francese era “o cambiamo l’UE-euro o usciamo”, rimaneva aperta una successiva possibilità in cui la Francia sovrana avrebbe poi stretto patti cooperativi e di collaborazione in ambito educativo, scientifico, culturale. Questa era la tesi 52, la 53 invece, iniziava con un “Proporre un’alleanza dei paesi dell’Europa meridionale per superare l’austerità e lanciare politiche concertate per il recupero ecologico e sociale delle attività” che è appunto ciò che hanno fatto a Lisbona. Con ciò terminava la quarta sezione e si passava alla quinta. La quinta sezione si apriva col titolo “Per l’indipendenza della Francia” e quindi dava outline di ciò che la Francia avrebbe potuto e dovuto fare sia nel mentre rimaneva nelle istituzioni europee, sia a maggior ragione e con più convinzione dopo l’eventuale applicazione dell’opzione nucleare che portava al Piano B, l’uscita unilaterale. La tesi 63, metteva in campo idee concrete di cose ed iniziative da promuovere nel bacino Mediterraneo, un Mediterraneo braudeliano quindi considerato sia per la sponda europea (Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Grecia), che per quella nord-africana (Marocco, Tunisia, Algeria, Libia). Il senso dell’intera questione manteneva una certa ambiguità tra questi tre livelli: Francia sovrana, Francia cooperante con i paesi latino-mediterranei nella lotta contro ma dentro l’UE, Francia perno di un nuovo sistema mediterraneo come già Sarkozy ma anche molti altri francesi avevano pensato in passato, ancora dentro l’UE ma a maggior ragione se fuori. L’ editoriale del numero in edicola di Limes, rimarca pari ambiguità in Macron quando questo sembra superare di slancio il principio di non contraddizione nel sostenere al contempo la Francia sovrana ed uno stadio superiore di Europa federale.

Podemos, pur avendo firmato la Dichiarazione di Lisbona, pare stia ancor tentennando su Diem25 ma più che altro è interessante sottolineare come Iglesias abbia del tutto escluso la condivisione del Piano B di France Insoumise. Al di là delle opinioni specifiche di Podemos sull’euro, Iglesias ha specificato che in Spagna c’è un forte per quanto vago ultramaggioritario sentimento europeista, lo stesso che posso testimoniare personalmente vivendo lì una parte dell’anno, hanno i greci. Sentimento europeista non vuole affatto dire adesione a questa UE o a questo euro, si tratta di una intuizione più culturale che politica.

Diem25 ma più che altro è interessante sottolineare come Iglesias abbia del tutto escluso la condivisione del Piano B di France Insoumise. Al di là delle opinioni specifiche di Podemos sull’euro, Iglesias ha specificato che in Spagna c’è un forte per quanto vago ultramaggioritario sentimento europeista, lo stesso che posso testimoniare personalmente vivendo lì una parte dell’anno, hanno i greci. Sentimento europeista non vuole affatto dire adesione a questa UE o a questo euro, si tratta di una intuizione più culturale che politica.

Molta parte dell’opinione pubblica europea, è come se avvertisse che i tempi impongono il fare una qualche forma di fronte comune. Il sentimento è forte nel suo radicamento ed al contempo debole nella sua razionalizzazione, unisce i convinti supporter dell’attuale stato di cose, quanto i suoi più convinti critici oltre che ovviamente gli indecisi ed i confusi che sono la maggioranza. Vedi Trump, vedi Putin, vedi Xi Jinping, i britannici che si mettono in proprio, senti di bombe atomiche coreane, terroristi arabi, migranti africani o asiatici, la incombente matassa intricata della “globalizzazione”, l’incubo delle nuove tecnologie, il temuto collasso ambientale e ti viene facile pensare che davanti a tanta minacciosa complessità, l’unione fa la forza e da soli non si va da nessuna parte. Il passaggio da “unione” come spirito vago ad “Unione” come istituzione precisa è garantito dal meccanismo di analogia che abbiamo nel cervello, “sembra” proprio che l’uno risponda all’altro. Vale per le élite, per i medio informati ma anche per coloro che usano più neuroni della pancia che quelli della scatola cranica. Chi si muove politicamente in forma critica sulla questione europea dovrebbe tener conto di questo diffuso sentimento se non altro perché chi fa politica deve aver per interlocutore pezzi di popolazione prima che l’avversario ideologico. Si fanno discussioni con gli amici ed i nemici ideologici davanti a pezzi di popolazione perché il fine politico è conquistare cuori e menti di questi secondi. Dai temi che tratta al linguaggio che usa, questa avvertenza di parlare sempre alla generica popolazione, è del tutto ignorata dalla sinistra che oggi si interroga su dove mai sia finito il suo “popolo”.

Sembra quindi che France Insoumise abbia costruito una posizione a cerchi concentrici di definizione. Il cuore a fuoco è la battaglia contro questa UE ed euro, la corona interna meno a fuoco è la ricerca di alleanze organiche con forze politiche latino-mediterranee da cui la Dichiarazione di Lisbona, la corona esterna ancora meno a fuoco un po’ sciovinista e molto “francese”, è l’idea in fondo guida di una Francia sovrana al centro di cerchi concentrici di cooperazione asimmetrica che arriva fino a pezzi della Françafrique. Questa ultima posizione occhieggia a più vasti settori dell’opinione pubblica francese, inclusi pezzi di classe dirigente ed è forse merito di questa ampia vaghezza se France Insomise ha preso quasi il 20% al primo turno delle presidenziali. Se Mélenchon declina questo target a fasce concentriche che sembrano volersi distaccare dall’UE, Macron declina la stessa geometria egemonica rivolta verso più UE[1]. Come mai, pur da sponde opposte, i due francesi si agitano tanto occupando più posizioni al contempo e lasciando intendere tutto ed il suo contrario?

Svegliatici, occorre dircelo, tutti un po’ tardi rispetto a ciò che si era stabilito a suo tempo nel trattato di Maastricht (che ricordiamolo è del 1992), l’analisi critica si è soffermata su gli aspetti economici e monetari, tra neo-ordo-liberismo e posizione dominante tedesca. Ma se andiamo a ritroso del registro storico, si vedrà come tutto ciò che precede Maastricht e l’euro (ed inclusi questi) a partire dall’immediato dopoguerra, ha il suo baricentro non in Germania ma in Francia. E’ la Francia a promuovere la CECA, è la Francia a non approvare la riforma decisiva che avrebbe potuto dare un futuro politico all’Europa ovvero la CED (approvata già dai Benelux e dalla stessa Germania), è la Francia e non far entrare la Gran Bretagna in UE per poi ripensarci ed è lei stessa a sospendersi dalla NATO per diventare potenza atomica per poi ritornarci, è De Gaulle ad invitare Adenauer a Parigi per sancire il trattato dell’Eliseo (1963) quindi fissare formalmente la diarchia regnante l’europeismo, e così via fino allo stesso Maastricht e l’euro che nascono come contropartita richiesta alla Germania per il via libera dato alla sua preoccupante riunificazione. I tedeschi, si sono limitati ad imporre la struttura economico-monetaria ai trattati, struttura che per altro avevano già nella loro Costituzione dal 1949 e dalla quale non avevano la minima intenzione di derogare perché fonda la loro nazionale narrativa post-bellica, soprattutto come spiegazione dell’irrazionalità da cui sorse il nazismo. Secondo questa narrativa, il nazismo venne dall’eccesso di inflazione.

Questo ci ha portato altrove a definire il progetto europeista, primariamente un trattato di pace tra Francia e Germania, stante che nei due secoli precedenti, questi campioni della potenza europea, si erano già combattuti e reciprocamente invasi più volte. Il problema del confine tra Francia e Germania con tutto il portato di carbone, acciaio, metallurgia e siderurgia (quindi armi), è una costante geopolitica ovvero basata sulla politica (gli Stati, la volontà di potenza) e la geografia (confine in comune, passato indistinto, assenza di chiari segni geografici di separazione). Se Mélenchon si agita verso più autonomia e Macron verso più integrazione, l’uno pensa che la relazione con la Germania sarà sempre subalterna, l’altro pensa di poterla dominare o quantomeno contrattare secondo la tradizione del dopoguerra, il punto in comune è la Francia, la sua posizione nei prossimi decenni. Si noti come in tutta la questione europeista si incrocino sempre due assi, quello degli interessi delle classi sociali e quello degli interessi delle nazioni. Ogni governante sa che maggiore è il vantaggio portato alla propria nazione, più relativamente agevole sarà gestire i rapporti tra le classi sociali.

Tutta la faccenda europeista, se da una parte discende dal problema dei confini e dalla turbolenta convivenza dei due potenti vicini, non meno certo che da considerazioni ed interessi dell’ economia di mercato e della élite che ne beneficiano, discende anche da alcune non sbagliate considerazioni che si trovano nel Manifesto di Ventotene non meno che in Carl Schmitt, in Alexander Kojève non meno che nel primo scritto europeista del poi diventato leggenda nera principe Coudenhove Kalergi, la PanEuropa. Questi e molti altri, che data l’estrema eterogeneità non possono dirsi discendenti di una unica ideologia (ci sono accenni di Stati Uniti d’Europa addirittura in Lenin), evincono sin dai primi del Novecento che oggettivamente Europa non è più un campo di gioco unico in cui si riflettono le sorti del mondo. Gli Stati Uniti, il Giappone, la Cina, la Russia, il mondo arabo su fino all’India, segnano il prepotente allargamento del rettangolo di ogni gioco, politico, geopolitico, culturale, militare ed ovviamente economico. Lo spettro largo di queste riflessioni dura un secolo ed è la versione più colta del sentimento “unionista” di senso comune di cui abbiamo parlato prima. Improbabile che Europa, dove a fronte di un 7% delle terre emerse si concentrano ben il 25% degli Stati mondiali, possa continuare a pensarsi come una macedonia conflittuale di stati e staterelli di più o meno antico pedigrèe. La doppia tenaglia anglosassone e sovietica per più di quattro decenni, ha reso presente a tutti come la divisione fa imperare altri soggetti, la sovranità prima ancora che monetaria, fiscale e giuridica, la si è perduta militarmente, quella politica ne è solo la conseguenza. Questo ci dice che se prima abbiamo individuato due assi ora ne dobbiamo mettere un terzo, oltre alla lotta tra le classi di una nazione e quella tra le nazioni europee tra loro, c’è anche da considerare che il quadrante di gioco non è più solo quello sub continentale ma quello mondiale.

Torniamo così al nostro discorso principale. Chi si propone di democratizzare l’UE temo stia perdendo altro tempo. Mi domando se “più democrazia” sia una invocazione infantile che serve ad acchiappare voti agitando il nobile drappo dell’autogoverno dei popoli o un preciso piano. In questo secondo -improbabile- caso, mi domando come pensano questi neo-democratici di risolvere il problema dell’oggettiva differenza che corre tra popoli latini e mediterranei e popoli germani e scandinavi, tra gli euro-occidentali e gli euro-orientali. Se domattina Mago Merlino con la bacchetta magica ci donasse il parlamento dell’euro a cui sottomettere la politica della banca centrale, i mediterranei avrebbero la maggioranza dei 2/3, se ben convinti (e ci sono oggettivi interessi materiali nazionali a largo spettro a supporto) potrebbero far passare la riforma dell’euro facile-facile. Un millisecondo dopo la Germania, l’Olanda, la Finlandia, Lussemburgo ed i tre baltici uscirebbero. Lo stesso varrebbe per la maggioranza italo-francese nell’eventuale parlamento della piccola federazione dei sei paesi fondatori la CEE-UE. Così per lo statuto dell’euro ma anche per le altre necessarie riforme economiche e sempre evitando la politica estera che con la sua radice geografica, pone i mediterranei e quelli del Mare del Nord su sponde opposte, interessi diversi, prospezioni ed alleanze altrettanto diverse. Per avere democrazia ci vuole -al minimo- una Costituzione un parlamento, un governo, l’unione dei tre poteri di Montesquieu ed in definitiva niente di meno di uno Stato. Questo Stato che è l’unico sistema conosciuto in cui applicare la democrazia, a 6 se a base storica (?), 19 se su base euro o a 27 se su base UE, non è materialmente possibile per motivi auto-evidenti che i “democratici” non capisco perché si ostinino a non voler vedere. Se per fare un mercato si può essere 19 o 27 e pure eterogenei, per fare uno Stato sono richieste omogeneità giuridiche, culturali, religiose, linguistiche, storiche, politiche. Ogni volta che il sistema di mercato (UE) tenta di fare lo Stato si spacca, ma non lungo le linee ideologiche, lungo le linee geo-storiche. Ancora di recente, Macron si è speso per l’intensione (più governante quasi-federale) e Juncker ha invece ribadito l’estensione (ci sono molti paesi nel sistema, sarebbe più utile allargare il sistema ad altri paesi ad esempio i balcanici), perché le logiche per fare Stati o quelle per fare mercati sono intrinsecamente diverse.

Nessuno vuole in Europa uno Stato federale (anche perché materialmente irrealizzabile), quindi nessuno è in grado di sottomettersi a volontà generali che diventerebbero potere di popoli su altri popoli. Tra il disprezzo nei confronti dei mediterranei ed il ricambiato odio per i tedeschi o l’ironia svagata su quanto si sentono furbi i francesi senza esserlo davvero, mai come oggi stanno tornando in auge sentimenti nazionalistici che categorizzano molto sommariamente l’Altro. Far finta che non esistono i popoli o gli Stati o la storia o la geografia non aiuta, non appena si spinge troppo sull’inflazione retorica unionista, ecco spuntare subito il rimbalzo sovranista. Ma il peggio è che unionisti e sovranisti si disputano il gran premio della chiacchiera perché tanto né sembra si possa andare a più unione, né tornare alla nazione e ciò che impera, alla fine della fiera, è sempre e solo la Commissione, la BCE, i “Nien!” tedeschi. Tra il grande ed il piccolo Stato, alla fine vince sempre il Mercato.

= 0 =

Siamo nel doppio vincolo, da una parte vorremmo esser più forti ed unirci ma la nostra estrema eterogeneità lo rende impossibile, dall’altra vorremmo ripristinare una accettabile democrazia e tornare a decidere noi sul “che fare?” il che però ci riporta in teoria ai nostri singoli stati che già oggi ma viepiù fra trenta anni, varranno quanto il due di coppe a briscola quando regna bastoni. Strappare più sovranità oggi, significa perderla senza speranza nell’immediato domani del commercio internazionale, della circolazione dei capitali, della dittatura dei mercati, delle nostre fragilità economiche, dei diktat anglosassoni sulla NATO, delle crescente minorità politica di nazioni piccole, sempre più anziane, sempre meno competitive e significative nello scenario mondo.

In questo dilemma che a volte si presenta come trilemma (dentro la nazione, tra le nazioni europee, nazioni europee vs resto del mondo) la sinistra ha forse una opportunità per quanto la confusione mentale ed ideologica oggi occulti proprio ciò che ha davanti a gli occhi.

Se gli otto paesi firmatari del distinguo rispetto ai sogni devolutivi macroniani sono tutti del nord Europa (inclusa la Germania dietro le quinte), se il gruppo di Visegrad unisce stati orientali confinanti ed eterogenei uniti però nel distinguersi rispetto ai dettami  occidentali franco-tedeschi, se la Dichiarazione di Lisbona è firmata dai meridionali portoghesi, spagnoli, francesi ed una particella di italiani è perché l’Europa è fatta di popoli ed i popoli di culture, di storie sovrapposte su un piano geografico costante che unisce alcuni e separa altri. Sono le culture l’ordinatore che consente e non consente le eventuali fusioni tra Stati-nazione in Europa. Nessun paese latino mediterraneo avrebbe grossi problemi ad avere una banca centrale che fa quello che ogni banca centrale al mondo fa (espansione economica, controllo del cambio, aiuto nella gestione del debito pubblico oltre al fatidico controllo dell’inflazione), non così i tedeschi e la loro area egemonica nord europea. E lo stesso gruppo dei latini certo che ha interessi geopolitici comuni verso il Mediterraneo, il Nord Africa ed anche il resto del continente che s’affaccia sul nostro stesso mare (per non parlare delle opportunità di sistema con il Centro-Sud America), quindi interesse ad unire le forze in qualche modo. Interessi diversi da quelli germano-scandinavi o dei confinanti con la Russia.

occidentali franco-tedeschi, se la Dichiarazione di Lisbona è firmata dai meridionali portoghesi, spagnoli, francesi ed una particella di italiani è perché l’Europa è fatta di popoli ed i popoli di culture, di storie sovrapposte su un piano geografico costante che unisce alcuni e separa altri. Sono le culture l’ordinatore che consente e non consente le eventuali fusioni tra Stati-nazione in Europa. Nessun paese latino mediterraneo avrebbe grossi problemi ad avere una banca centrale che fa quello che ogni banca centrale al mondo fa (espansione economica, controllo del cambio, aiuto nella gestione del debito pubblico oltre al fatidico controllo dell’inflazione), non così i tedeschi e la loro area egemonica nord europea. E lo stesso gruppo dei latini certo che ha interessi geopolitici comuni verso il Mediterraneo, il Nord Africa ed anche il resto del continente che s’affaccia sul nostro stesso mare (per non parlare delle opportunità di sistema con il Centro-Sud America), quindi interesse ad unire le forze in qualche modo. Interessi diversi da quelli germano-scandinavi o dei confinanti con la Russia.

Tra paesi latino mediterranei si possono fare alleanze senza speranze che si battano per una diversa UE, si possono promuovere maggior livelli di integrazione e cooperazione fattiva mentre si rimane nell’UE, ci si può dar man forte per coordinare una simultanea uscita dall’euro tornando a chi ci crede alle rispettive valute o per uscire tutti dall’euro tedesco e confluire in un altro euro mediterraneo espansivo, svalutabile, di aiuto alle gestione dei debiti pubblici (soprattutto quelli collocati all’estero, estero che a quel punto avendo nel nuovo sistema sei diversi paesi, diminuirebbe come impegno nel caso lo si volesse ricomprare per immunizzarsi dagli spread, come è in Giappone), sottomesso non ad un trattato ma ad un parlamento democraticamente rappresentativo.

Nel rompicapo europeo non ci sono soluzioni facili e questa invocazione di un insieme latino-mediterraneo non è esente da problemi. Si tratta però di scegliere la via meno problematica e sopratutto quella che apre a maggiori condizioni di possibilità. La comune cultura latino-mediterranea è l’unica solida base per cominciare a sviluppare progetti politici inter-nazionali per tempi che stanno velocemente scalando indici di complessità sempre meno rassicuranti. Ci conviene oltremodo svegliare tutti dal sonno dogmatico che vuole unioni a 27 o a 19 senza che sussistano gli indispensabili pre-requisiti per farlo, così come ci conviene essere realisti e responsabili e cominciare a pensare che nel mondo nuovo paesi solitari da 60, 40, 10 milioni di abitanti avranno sovranità men che formali. Coordinarsi tra simili per criticare, provare a cambiare o abbandonare l’euro non meno che la NATO, è condizione necessaria, il fine preciso lo valuteremo assieme, intanto fissiamo il mezzo.

Non esiste una sinistra senza una Idea ed in tempi così complicati, far base su un substrato comune di origine geo-storico, quindi culturale, quindi popolare e reale, a noi sembra il modo migliore per far si che la sinistra torni a pensare e ad agire politicamente. Se le opinioni specifiche su UE, euro e vari tipi di progetti avanzati da più parti fanno perno su quel sentimento istintivo che pensa necessario unire le forze tra alcuni di noi, dare a quel sentimento la prospettiva più limitata e perciò più concreta dell’alleanza progressiva tra noi mediterranei europei (per i paesi-popoli musulmani mediterranei il discorso verrà fatto dopo, non si possono fare progetti di unione federale con paesi del nord Africa, ora), può aiutare a darci identità, egemonia nel dibattito pubblico, spinta creativa a disegnare il mondo che verrà, voglia di tornare a fare politica. Se la sinistra nasce nel conflitto sociale interno, oggi deve anche misurarsi con il formato Stato-nazionale, coi rapporti interni all’Europa che sono tra nazioni prima che tra classi e col problema di ciò che è fuori dal nostro antico mondo. L’Idea deve orizzontarsi su tutte e tre le variabili altrimenti rimane idealismo, inutile sequenza di petizioni di principio e non progetto.

La sinistra uscirà dalla sua crisi quando dimostrerà di avere un progetto positivo sulla realtà, alla funzione critica si può aderire scrivendo e comprando libri (una delle principali attività della sinistra), ma non si costruisce realtà con la “potenza del negativo”. La sinistra nata dal conflitto di classe deve sapersi riattualizzare davanti ai tre scenari sistemici mai davvero trattati in profondo dalla sua pur voluminosa produzione teorica: nazione, Europa, mondo. Niente progetto, niente sinistra.

0 = 0

[1] Il Piano Macron è stato presentato a settembre 2017 alla Sorbona. Le “corone” del piano Macron erano sicurezza, difesa e politica estera, tre argomenti che si fondono come interesse francese ad agire negli “esteri” identificando l’interesse francese con quello europeo. La partecipazione francese, almeno “ideale”, al bombardamento in Siria e l’orgogliosa rivendicazione valoriale che ne ha fatto Macron il 17 aprile a Bruxelles, confermano di questa vocazione del francese ad intestarsi la funzione esteri. (Sullo sviluppo del business della difesa, si veda questo contributo di B. Montesano su Sbilanciamoci: http://sbilanciamoci.info/difesa-europea-business-della-sicurezza/ a rimarcare la costante ambiguità per la quale non si parla di esercito comune ma di business comune). Oltre ai tre argomenti “estero”, il piano Macron ha ambiente e ricerca tecnologica dove quest’ultima segna una delle croniche debolezze europee. Nessuno stato europeo è effettivamente in grado di mobilitare investimenti significativi in grado di competere con quelli americani e cinesi, mancanza che poi si riflette nelle minori condizioni di possibilità economiche e mancanza di indipendenza in un settore strategico. Infine, l’euro che Macron vorrebbe riformare con un comune bilancio e conseguente allineamento fiscale e con unico ministro delle Finanze. Difficile che anche volendo (e sull’esistenza di questa volontà è lecito nutrire parecchi dubbi), la Germania in cui le due forze politiche in ascesa e che controllano già oggi un quarto dell’elettorato sono i Liberali euroscettici ed AfD apertamente xenofoba, aderisca al progetto se non rendendolo ancora più ambiguo tra la sua forma narrativa e la sostanza ben meno palpitante. Chissà quindi se ci sono proprio i tedeschi dietro la presa di posizione del 6 marzo, in cui otto paesi euro (Finlandia, Irlanda, Olanda, i tre baltici, Svezia e Danimarca ultimi due non in Eurozona e si tenga conto che fuori Eurozona c’è poi su posizioni simili anche il Gruppo di Visegrad) hanno pensato necessario dichiarare assieme l’assoluta contrarietà ad ulteriori devoluzioni dei poteri nazionali, bocciando in sostanza il piano Macron. A sentire le dichiarazioni di Merkel in preparazione del vertice con Macron sembrerebbe proprio di sì, i settentrionali non vogliono alcun sistema politico comune coi meridionali, non si capisce perché i meridionali non ne prendano atto e ne traggano conclusioni.