Qualcuno ha ancora capito il “dilemma della sicurezza”?_di Stephen M. Walt

Qualcuno ha ancora capito il “dilemma della sicurezza”?

Un po’ di teoria IR classica fa molto per spiegare i fastidiosi problemi globali.

Di Stephen M. Walt , editorialista di Foreign Policy e Robert e Renée Belfer, professore di relazioni internazionali all’Università di Harvard.

Il “dilemma della sicurezza” è un concetto centrale nello studio accademico della politica internazionale e della politica estera. Coniato per la prima volta da John Herz nel 1950 e successivamente analizzato in dettaglio da studiosi come Robert Jervis , Charles Glaser e altri, il dilemma della sicurezza descrive come le azioni che uno stato intraprende per rendersi più sicuro: costruire armamenti, mettere in allerta le forze militari , formando nuove alleanze, tendono a rendere gli altri stati meno sicuri e li portano a rispondere in modo simile. Il risultato è una spirale di ostilità sempre più stretta che non lascia nessuna delle parti in una posizione migliore di prima.

Se hai frequentato un corso di base di relazioni internazionali al college e non hai imparato questo concetto, potresti contattare il tuo registrar e chiedere un rimborso. Eppure, data la sua semplicità e la sua importanza, sono spesso colpito da quanto spesso le persone incaricate di gestire la politica estera e di sicurezza nazionale sembrino non accorgersene, non solo negli Stati Uniti, ma anche in molti altri paesi.

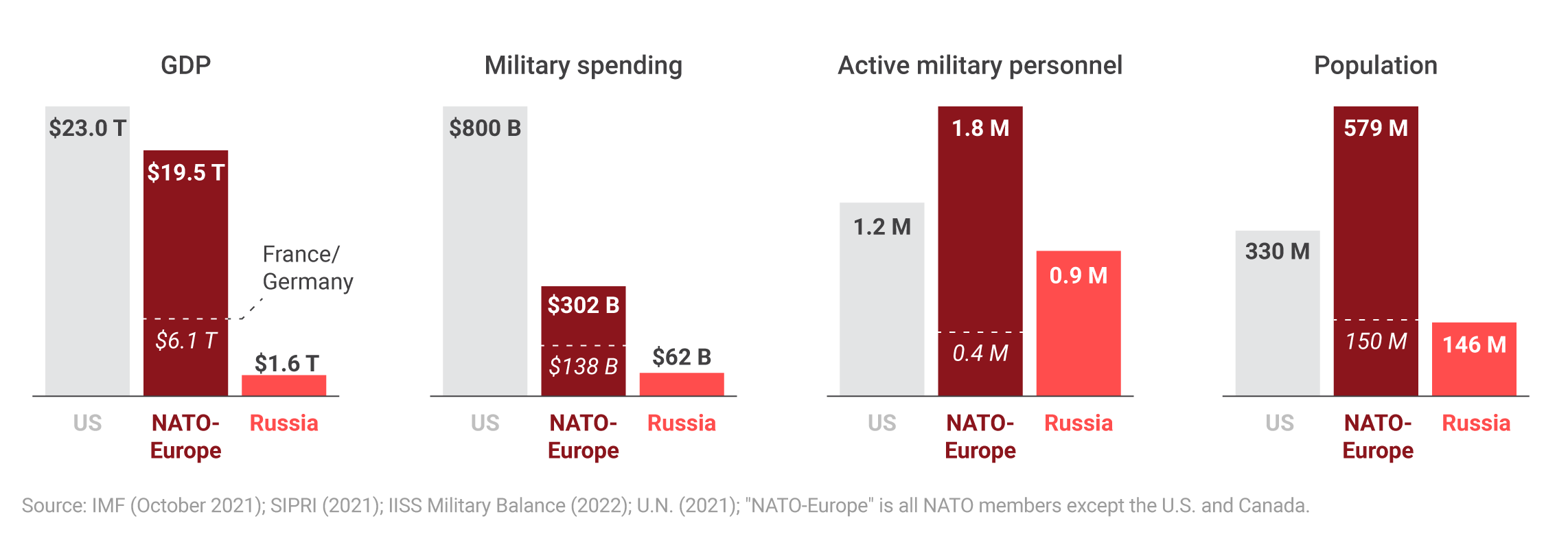

Considera questo recente video di propaganda twittato dal quartier generale della NATO, in risposta a vari “miti” russi sull’alleanza. Il video sottolinea che la NATO è un’alleanza puramente difensiva e afferma che non ha progetti aggressivi contro la Russia. Queste assicurazioni potrebbero essere effettivamente corrette, ma il dilemma della sicurezza spiega perché è probabile che la Russia non le prenda alla lettera e potrebbe avere valide ragioni per considerare minacciosa l’espansione verso est della NATO.

L’aggiunta di nuovi membri alla NATO potrebbe aver reso alcuni di questi stati più sicuri (motivo per cui volevano aderire), ma dovrebbe essere ovvio perché la Russia potrebbe non vederla in questo modo e che potrebbe fare varie cose discutibili in risposta (come sequestrare Crimea o invadere l’Ucraina). I funzionari della NATO potrebbero considerare le paure della Russia come fantasiose o come “miti”, ma ciò non significa che siano completamente assurde o che i russi non ci credano sinceramente. Sorprendentemente, molti occidentali intelligenti e ben istruiti, inclusi alcuni eminenti ex diplomatici, non riescono a capire che le loro intenzioni benevole non sono chiaramente ovvie per gli altri.

Oppure si consideri la relazione profondamente sospetta e altamente conflittuale tra Iran, Stati Uniti e i più importanti clienti del Medio Oriente degli Stati Uniti. Presumibilmente, i funzionari statunitensi credono che imporre dure sanzioni all’Iran, minacciarlo con un cambio di regime, condurre attacchi informatici contro la sua infrastruttura nucleare e aiutare a organizzare coalizioni regionali contro di esso renderà gli Stati Uniti e i suoi partner locali più sicuri. Da parte sua, Israele pensa che l’assassinio di scienziati iraniani aumenti la sua sicurezza e l’Arabia Saudita pensa che intervenire in Yemen renda Riyadh più sicura.

Non sorprende che, secondo la teoria di base dell’IR, l’Iran veda queste varie azioni come minacciose e risponda a modo suo: sostenere Hezbollah, sostenere gli Houthi nello Yemen, condurre attacchi agli impianti petroliferi e alle spedizioni e, cosa più importante di tutte, sviluppare il latente capacità di costruire il proprio deterrente nucleare. Ma queste risposte prevedibili rafforzano solo le paure dei suoi vicini e li fanno sentire di nuovo meno sicuri, stringendo ulteriormente la spirale e aumentando il rischio di una guerra.

La stessa dinamica sta operando in Asia. Non sorprende che la Cina consideri la lunga posizione di influenza regionale dell’America, e in particolare la sua rete di basi militari e la sua presenza navale e aerea, come una potenziale minaccia. Man mano che è diventata più ricca, Pechino ha comprensibilmente utilizzato parte di quella ricchezza per costruire forze militari in grado di sfidare la posizione degli Stati Uniti. (Ironia della sorte, l’amministrazione George W. Bush una volta ha cercato di dire alla Cina che perseguire una maggiore forza militare era un “percorso obsoleto” che avrebbe “ostacolato la propria ricerca della grandezza nazionale”, anche se le spese militari di Washington sono aumentate vertiginosamente.)

Negli ultimi anni, la Cina ha cercato di modificare lo status quo esistente in diverse aree. Come non dovrebbe sorprendere nessuno, queste azioni hanno reso meno sicuri alcuni dei vicini della Cina, e hanno risposto avvicinandosi politicamente, rinnovando i legami con gli Stati Uniti e costruendo le proprie forze militari, portando Pechino ad accusare Washington di un pozzo -sforzo orchestrato per “contenerlo” e per cercare di mantenere la Cina permanentemente vulnerabile.

In tutti questi casi, gli sforzi di ciascuna parte per affrontare quello che considera un potenziale problema di sicurezza ha semplicemente rafforzato i timori di sicurezza dell’altra parte, innescando così una risposta che ha rafforzato le preoccupazioni originarie della prima. Ciascuna parte vede ciò che sta facendo come una reazione puramente difensiva al comportamento dell’altra parte e identificare “chi ha iniziato” diventa presto effettivamente impossibile.

L’intuizione chiave è che il comportamento aggressivo, come l’uso della forza, non deriva necessariamente da motivazioni malvagie o aggressive (cioè, il puro desiderio di ricchezza, gloria o potere fine a se stesso). Tuttavia, quando i leader credono che le loro motivazioni siano puramente difensive e che questo fatto dovrebbe essere ovvio per gli altri (come suggerisce il video della NATO descritto sopra), tenderanno a vedere la reazione ostile di un avversario come prova di avidità, belligeranza innata o un malvagio estraneo. ambizioni maliziose e inappagabili del leader. L’empatia esce dalla finestra e la diplomazia diventa presto una competizione per insulti.

A dire il vero, alcuni leader mondiali hanno compreso questo problema e hanno perseguito politiche che hanno cercato di mitigare gli effetti perniciosi del dilemma della sicurezza. Dopo la crisi dei missili cubani, ad esempio, il presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy e il premier sovietico Nikita Khrushchev hanno compiuto uno sforzo serio e di successo per ridurre il rischio di futuri scontri installando la famosa hotline e iniziando un serio sforzo per il controllo degli armamenti nucleari.

L’amministrazione Obama ha fatto qualcosa di simile quando ha negoziato l’accordo nucleare con l’Iran, che ha visto come un primo passo che ha bloccato il percorso dell’Iran verso la bomba e ha aperto la possibilità di migliorare le relazioni nel tempo. La prima parte dell’accordo ha funzionato e la successiva decisione dell’amministrazione Trump di abbandonarlo è stato un enorme errore che ha lasciato tutte le parti in condizioni peggiori. Come ha osservato l’ex capo del Mossad Tamir Pardo , i vasti sforzi di Israele per convincere l’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump a ritirarsi dall’accordo sono stati “uno degli errori strategici più gravi dall’istituzione dello stato”.

Come ha recentemente sottolineato lo scrittore Robert Wright , la decisione dell’allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama di non inviare armi all’Ucraina dopo il sequestro russo della Crimea nel 2014 ha mostrato un simile apprezzamento della logica del dilemma della sicurezza. Nel racconto di Wright, Obama ha capito che l’invio di armi offensive all’Ucraina potrebbe esacerbare i timori russi e incoraggiare gli ucraini a pensare di poter invertire le precedenti conquiste della Russia, provocando così una guerra ancora più ampia.

Tragicamente, questo è più o meno quello che è successo dopo che le amministrazioni Trump e Biden hanno accelerato il flusso di armi occidentali a Kiev: il timore che l’Ucraina stesse scivolando rapidamente nell’orbita occidentale ha accresciuto le paure russe e ha portato Putin a lanciare un illegale, costoso, e ora guerra preventiva di lunga durata. Anche se aveva senso aiutare l’Ucraina a migliorare la sua capacità di difendersi, farlo senza fare molto per rassicurare Mosca rendeva più probabile la guerra.

Quindi, la logica del dilemma della sicurezza prescrive invece politiche di sistemazione? Ahimè, no. Come suggerisce il nome, il dilemma della sicurezza è davvero un dilemma, nella misura in cui gli stati non possono garantire la propria sicurezza disarmando unilateralmente o facendo ripetute concessioni a un avversario. Anche se l’insicurezza reciproca è al centro della maggior parte dei rapporti contraddittori, le concessioni che hanno ribaltato l’equilibrio a favore di una parte potrebbero indurla ad agire in modo aggressivo, nella speranza di ottenere un vantaggio insormontabile e di assicurarsi in perpetuo. Purtroppo, non ci sono soluzioni rapide, facili o affidabili al 100% per le vulnerabilità inerenti all’anarchia.

Invece, i governi devono cercare di gestire questi problemi attraverso l’arte di governo, l’empatia e le politiche militari intelligenti. Come spiegò Jervis nel suo articolo fondamentale sulla politica mondiale del 1978 , in alcune circostanze il dilemma può essere alleviato sviluppando posizioni militari difensive, specialmente nel regno nucleare. Da questo punto di vista, le forze di ritorsione del secondo colpo si stanno stabilizzando perché proteggono lo stato tramite la deterrenza ma non minacciano la capacità deterrente del secondo colpo dell’altra parte.

Ad esempio, i sottomarini con missili balistici si stanno stabilizzando perché forniscono forze di secondo attacco più affidabili ma non si minacciano a vicenda. Al contrario, le armi di contrasto, le capacità strategiche di guerra anti-sottomarino e/o le difese missilistiche sono destabilizzanti perché minacciano la capacità deterrente dell’altra parte e quindi esacerbano i suoi timori per la sicurezza. (Come hanno notato i critici, la distinzione tra offesa e difesa è molto più difficile da tracciare quando si ha a che fare con le forze convenzionali.)

L’esistenza del dilemma della sicurezza suggerisce anche che gli stati dovrebbero cercare aree in cui possono creare fiducia senza lasciarsi vulnerabili. Un approccio consiste nel creare istituzioni per monitorare il comportamento dell’altro e rivelare quando un avversario tradisce un accordo precedente. Suggerisce inoltre che gli stati interessati alla stabilità sono generalmente saggi nel rispettare lo status quo e aderire agli accordi precedenti. Violazioni evidenti erodono la fiducia e la fiducia una volta persa è difficile da riguadagnare.

Infine, la logica del dilemma della sicurezza (e gran parte della letteratura correlata sull’errata percezione) suggerisce che gli stati dovrebbero fare gli straordinari per spiegare, spiegare e spiegare ancora una volta le loro reali preoccupazioni e perché si stanno comportando come stanno. La maggior parte delle persone (e dei governi) tende a pensare che le proprie azioni siano più facili da capire per gli altri di quanto non lo siano in realtà, e non sono molto brave a spiegare la propria condotta in un linguaggio che l’altra parte probabilmente apprezzerà, capirà e crederà . Questo problema è particolarmente prevalente al momento attuale nelle relazioni tra Russia e Occidente, dove entrambe le parti sembrano parlarsi l’una contro l’altra e sono state sorprese ripetutamente da ciò che l’altra parte ha fatto.

Dare ragioni fasulle per ciò che si sta facendo è particolarmente dannoso, perché gli altri concluderanno sensatamente che le proprie parole non possono essere prese sul serio. Una buona regola pratica è che gli avversari presuppongono il peggio di ciò che stai facendo (e perché lo stai facendo) e che quindi devi fare di tutto per convincerli che i loro sospetti sono sbagliati. Se non altro, questo approccio incoraggia i governi a entrare in empatia , cioè a pensare a come appare il problema dal punto di vista dell’avversario, il che è sempre auspicabile anche quando il punto di vista dell’avversario è fuori base.

Sfortunatamente, nessuna di queste misure può eliminare completamente le incertezze che tormentano la politica globale o rendere irrilevante il dilemma della sicurezza. Sarebbe un mondo più sicuro e pacifico se più leader valutassero se una politica che ritenevano benigna stesse involontariamente innervosendo gli altri, quindi valutassero se l’azione in questione potesse essere modificata in modi che alleviassero (alcuni di) quei timori. Questo approccio non funziona sempre, ma dovrebbe essere provato più spesso di quanto non sia.