ESONOMIA, di Pierluigi Fagan

PRESCRIZIONE E BUROFILIA (II)

Aveva la vista lunga Giustino Fortunato, quando, oltre un secolo fa, sintetizzò il programma dei socialisti suoi contemporanei nello slogan “le terre ai contadini, le fabbriche agli operai, gli uffici agli impiegati”. Nel secolo passato sono venute meno le prime due rivendicazioni. La terra ai contadini, perché con la riforma agraria dei governi De Gasperi (soprattutto, ma non solo) il latifondo fu espropriato e le terre distribuite, onde la rivendicazione è cessata. Anche le fabbriche agli operai non è più d’attualità: un po’ perché di operai ce ne sono assai di meno, ma soprattutto per scarsità delle fabbriche le quali in gran parte, nell’ultimo trentennio, sono state delocalizzate in paesi dalla manodopera più economica e dal fisco meno rapace. Resta, anzi è incrementata, la terza, cioè la patrimonializzazione surrettizia degli uffici, non nelle forme delle società feudali, con le funzioni pubbliche conferite (appaltate, vendute) ai privati (che in tali casi, almeno, ne sopportavano i costi, oltre a percepirne i benefici); ma attraverso la riduzione delle responsabilità del funzionario (disciplinare ma soprattutto patrimoniale) il boicottaggio legale delle pretese dei cittadini danneggiati da atti illegittimi, la compiacenza politica e talvolta giudiziaria nei confronti dei comportamenti delle PP.AA.. Ma soprattutto, come spesso scrivo, dalla disparità – processuale e sostanziale – tra cittadino e P.P.A.A..

Fortunato avvertiva a cosa avrebbe portato l’andazzo, in gran parte confermato a distanza di oltre un secolo: che non è solo un problema di diritti lesi, ma anche di ordinamento dello Stato. Scrive l’economista lucano: “non è punto immaginario, di avere, un giorno, i pubblici poteri a disposizione de’ funzionari contro l’interesse della collettività” e “noi, vecchi liberali, crediamo ancora di parlare, come già i partiti storici della Destra e della Sinistra, in nome del popolo, ossia, secondo il significato classico della parola, in nome della universalità de’ cittadini” mentre i socialisti impiegano “le maggiori energie a vantaggio degl’impiegati dello Stato; e assumendone ufficialmente il patrocinio, mettendosi a capo di tutto il movimento burocratico”. La burocrazia “non concepì i servizi amministrativi se non immaginandoli pari a quelli di una macchina, che dovesse agire per solo uso e consumo de’ suoi congegni, nel particolare esclusivo interesse di coloro che vi fossero addetti, – la macchina per la macchina, l’ultima forma, e la più bizzarra, di un nuovo assolutismo di classe” (il corsivo è mio); e questo implica “la tendenza al dominio universale della burocrazia, – il cui trionfo sarebbe la resurrezione, sott’altra forma, dell’antico assolutismo, o, meglio, della peggiore delle tirannie, quella della servilità uniforme e meccanica”.

Dato, quindi, che tra i principi dello Stato borghese c’è che la funzione pubblica è nazionalizzata e pertanto tutti i poteri pubblici non sono appropriabili, ottundere e ridurre, escludere le correlative responsabilità e doveri è difficile.

Ma lo si è fatto, in particolare in Italia, come constatava (e prevedeva) Fortunato sia attraverso normative apposite, sia con comportamenti compiacenti ed assolutori.

Per la prescrizione la normativa non è del tutto favorevole alla P.A., e comunque la possibilità di sanzionare i funzionati inerti c’è, anche se di attivazione non facile; pertanto occorre ai burofili, come è stato fatto, cambiare il bersaglio: dal funzionario pigro al contribuente fetente. Proprio cioè il contrario di quello che succederebbe in un’impresa privata: nella quale un impiegato che, incaricato di recuperare i crediti, li facesse prescrivere, sarebbe licenziato subito e magari gli sarebbe richiesto di rifondere i danni. Nella seconda repubblica, le privatizzazioni hanno imperversato, ma spesso a chiacchiere, perché in tanti casi, come questo, i comportamenti sono stati opposti; la burofilia continua ad imperversare. E il potere non ha di meglio per occultare prassi complici o, nel migliore dei casi, fiacche e di prendersela, come il re di G.G. Belli con i vastalli buggiaroni, colpevoli di tutto. E quindi da punire, anche con la forca perché il potere, come il sovrano del poeta “la vita e la robba ve l’affitto”.

L’unico tentativo per far cessare queste mistificazioni è non fare come i sudditi nel sonetto, che rispondono, inconsapevoli, “è vero è vero”.

Teodoro Klitsche de la Grange

Qui sotto un interessante articolo grazie al quale l’autrice Claire Vergerio si pone e ci pone alcuni quesiti riguardo la genesi e il futuro degli stati-nazione. Nel saggio l’accademica ha acquisito un merito particolare nel sottolineare due aspetti spesso trattati nella saggistica, ma altrettanto spesso rimossi sia nella ricerca scientifica che ancor di più nello strumentario ideologico degli attori politici:

Una istituzione, quindi, destinata a decadere, come parrebbe in questa fase storica e a morire in un qualche tempo futuro.

Il merito della saggista, tuttavia, si esaurisce rapidamente in questo.

Il suo atteggiamento “aperto” ed attendista riguardo alla probabile e databile fine storica dello stato-nazione prescinde da troppi dati di natura empirica e di analisi qualitativa che fanno propendere invece per una trasformazione delle modalità di esercizio ed un allargamento spaziale ed intensivo delle prerogative statali piuttosto che per una sua paralisi ed estinzione in tempi storici verosimili.

Lo stato-nazione è l’unica istituzione che a tutt’oggi riesce a concentrare, delimitare territorialmente ed estendere l’esercizio del potere politico nei vari ambiti dell’attività sociale umana, da quello duro dell’esercizio della forza e dell’ordine pubblico, a quello culturale ed identitario necessario alla rappresentazione di una realtà credibile e motivante, a quello infine economico sia per vie normative che per intervento diretto. Le altre forme di esercizio del potere, connaturato per altro alla società, assumono un carattere derivato (le organizzazioni internazionali), un ambito particolare di intervento (le ONG, le Multinazionali, ect), una modalità di esercizio meno sofisticata ed adattabile nella sua efficacia (sistemi tribali, imperiali, ect.); caratteristiche peculiari per ciascuna di esse o combinate parzialmente.

In meno di un secolo gli stati, in particolare gli stati-nazione, hanno infatti proliferato a dismisura a seguito della caduta degli imperi, del processo di decolonizzazione con classi dirigenti locali formatesi per lo più in qualche maniera su modelli occidentali, dell’implosione del sistema sovietico.

In questo processo non mancano certo situazioni di crisi, di collasso e di riconfigurazione degli stati.

In esso agiscono tendenze pervasive e di lungo periodo, come l’evoluzione demografica, gli sviluppi tecnologici, la capacità di adattamento culturale le quali rendono sempre più complessi la gestione amministrativa e l’esercizio del potere su vasti territori. In controtendenza sono però proprio la ricerca di potenza e di efficacia, lo sviluppo tecnologico ad essa connessa con il corollario delle risorse necessarie, a richiedere maggiori dimensioni territoriali e demografiche degli stati, tanto più che l’azione geopolitica di questi, di offesa e di difesa, si può risolvere sempre meno a ridosso dei propri confini territoriali.

All’interno di esse agiscono le contingenze politiche e geopolitiche; di fatto la particolare conformazione territoriale degli stati seguita ai processi di decolonizzazione e di dissoluzione degli imperi, la risoluzione contingente dei rapporti di forza geopolitici, la capacità di azione e coesione delle classi dirigenti locali, il dogmatismo ideologico (ad esempio l’applicazione pedissequa dei principi democratici occidentali a società claniche e tribali).

La Vergerio non è la sola a smarrirsi su questa strada; perché non è la sola a dibattersi in un equivoco ricorrente. Al contrario si trova in buona compagnia di una folta schiera di studiosi ed attori politici anche ben più affermati.

Non è lo Stato, al pari di altre istituzioni e strutture quali le multinazionali, le ONG a muovere e sfruttare le dinamiche politiche. Sono i centri decisionali che operano all’interno di esse ad operare in cooperazione e in conflitto tra di loro; più questi centri sono ramificati e riescono ad agire nei vari ambiti e apparati dell’attività socio-politica, più hanno probabilità di essere incisivi ed efficaci; sempre che dispongano dell’intuito e dell’intelligenza necessari a cogliere, orientare e cavalcare l’onda. Coloro che riescono ad agire e muovere gli apparati statali o parti essenziali di essi godono di un particolare vantaggio difficilmente scalfibile se non in una situazione di disgregazione e di declino se non di collasso vero e proprio.

Ogni istituzione, siano esse imprese o stati o clan, per reggersi ha bisogno che i centri decisionali coltivino i necessari processi identitari tesi a garantire coesione e motivazione. Lo stato nazionale, per la sua complessità, ancora più degli altri anche se spesso in maniera più sofisticata ed indiretta. Non si tratta quindi di privilegiare ed individuare in assoluto una forma stato rispetto ad un’altra, quanto di adottare quelle particolarità necessarie a garantire coesione ed efficacia rispetto al campo di azione e all’agone nel quale si vuole o si è costretti ad agire. Su questo ha ragione la Vergerio. Ma è lo Stato Nazionale ad essere ancora, in tempi storici ragionevoli, lo strumento e il luogo di elezione della contesa politica. Più riuscirà a preservare questo carattere, più i centri potranno agire con l’incisività e la tempestività richieste da una competizione sempre più accesa e conflittuale. In questo quadro vanno considerati i temi legati al conflitto sociale, all’eguaglianza, al dinamismo e alla coesione propri ormai non solo di specifici settori politici; con quel parametro devono misurarsi le forze politiche e le élites che fanno degli interessi popolari la ragione della loro azione per avere qualche probabilità di successo.

Con ritardo e con parecchie armi ed argomenti ormai spuntati sembrano essersi accorti di questo anche in Occidente, annaspando qua e là e senza offrire qualcosa di coerente e propositivo e soprattutto incapaci di propinare quella medicina o placebo rassicuranti rappresentati dal successo garantito. I più convinti assertori del buon governo mondiale, tra di essi Habermas, lo hanno sempre affermato: il fondamento sul quale può basarsi un governo mondiale sono pochi principi rarefatti interpretati da pochi saggi. Di fatto il vuoto inquietante così distante da quella democrazia dei quali si ergono a paladini. Buona lettura_Giuseppe Germinario

La mitologia della Westfalia, che ha fatto dello stato sovrano il fondamento naturale dell’ordine politico, ha danneggiato la governance globale. Per evitare che i nazionalisti si impadroniscano di questa rappresentazione carente, dobbiamo tornare alla storia per capire quanto sia recente questo paradigma; questa divagazione offre strade per pensare oltre e riscoprire una capacità di immaginazione.

Una delle affermazioni più ripetute sulla politica internazionale riguarda il passaggio da un’era “westfaliana” a un’altra “post-westfaliana”. Molti autori, ricercatori o giornalisti, utilizzano questo quadro teorico per interrogarsi sugli aspetti essenziali di ciò che ci aspetta: quali responsabilità dovrebbero avere le multinazionali nei confronti dei diritti umani1 ? Come si svilupperà la guerra nel ventunesimo secolo?2 Le organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite o l’Unione Europea diventeranno sempre più autoritarie?

L’ordine della Westfalia vede la politica mondiale come un sistema di stati sovrani indipendenti, tutti uguali davanti alla legge. Il resoconto più popolare di questo sistema politico mostra come trasse le sue origini dalla pace di Westfalia nel 1648, si rafforzò in Europa, si diffuse gradualmente nel resto del mondo, per mostrare infine, al termine del XX secolo e all’inizio di questo, segni di imminente declino. Per coloro che condividono questa prospettiva, gran parte del potere che gli Stati un tempo possedevano è stato ridistribuito a varie istituzioni e organizzazioni non statali – che si pensi a organizzazioni internazionali ben note come l’ONU, l’UE o l’Unione Africana, a organizzazioni violente di attori non statali come ISIS, Boko Haram o i talebani, o ad aziende che beneficiano dell’influenza economica globale come Facebook, Google o Amazon. Questa situazione, si sostiene generalmente, si tradurrà in un ordine politico internazionale che assomiglierà all’Europa medievale più che al sistema politico mondiale del ventesimo secolo.3.

Ci sono disaccordi su cosa significhi questo ordine “post-westfaliano”. La questione se sia auspicabile o meno che le organizzazioni internazionali possano intervenire negli affari di Stato è una fonte inesauribile di dibattito. Eppure c’è un vasto consenso sugli eventi della narrazione che ci hanno portato alla situazione attuale. In breve, l’idea westfaliana offre alle analisi dominanti le basi su cui costruire la loro descrizione della politica internazionale.

Il problema con questa rappresentazione è che molto di ciò che racconta è profondamente imperfetto. Negli ultimi due decenni, gli studiosi che lavorano sulla storia dell’ordine internazionale hanno mostrato meticolosamente la disconnessione tra la narrativa della Westfalia e le prove storiche. Lo stato-nazione non è così antico e il suo emergere non è così naturale come spesso si afferma. Comprendere correttamente questa storia significa che abbiamo bisogno di creare un’altra narrazione delle origini del nostro ordine politico internazionale, che ci porti anche a presentare un altro possibile futuro.

Negli ultimi due decenni, gli studiosi che lavorano sulla storia dell’ordine internazionale hanno mostrato meticolosamente la disconnessione tra la narrativa della Westfalia e le prove storiche. Lo stato-nazione non è così antico e il suo emergere non è così naturale come spesso si afferma.

CLAIRE VERGERIO

Queste domande sono cruciali oggi. Mentre il periodo successivo alla Guerra Fredda ha effettivamente consentito l’ascesa di organizzazioni non statali, negli ultimi anni vari leader politici di destra hanno rafforzato la tesi dell’influenza dello stato-nazione. A causa dello spettacolare ritorno del nazionalismo – dalla Brexit a Donald Trump, passando per l’ascesa al potere di Narendra Modi, Jair Bolsonaro o Viktor Orbán – alcuni hanno persino ipotizzato che, dopotutto, l’ultima ora dell’ordine della Westfalia potrebbe non essere arrivata , mentre altri sostengono categoricamente che questo fenomeno sia stato solo l’ultimo spasmo di un sistema morente. Comprendere la storia del sistema internazionale ha implicazioni cruciali per entrambe le posizioni.

A generazioni di studenti di relazioni internazionali è stato ripetutamente detto che fu la Carta paneuropea della pace di Westfalia nel 1648 a creare la struttura politica che ora si trova in tutto il mondo: un sistema statale con sovrani uguali, se non materialmente, almeno in legge. Con questa struttura politica, continua la narrazione, sono emerse altre caratteristiche essenziali, come la dottrina del non intervento, il rispetto dell’integrità territoriale, la tolleranza religiosa, o la consacrazione degli equilibri di potere e l’emergere di una diplomazia europea multilaterale. Pertanto, la pace di Westfalia non è solo una pietra miliare cronologica ma, per così dire, un’ancora per il nostro mondo moderno. Con Westfalia l’Europa entra rumorosamente nella modernità politica e offre il suo modello al resto del mondo.

Negli ultimi decenni, studiosi che lavorano sulla storia dell’ordine internazionale – in una varietà di discipline, tra cui la storia globale, le relazioni internazionali e il diritto internazionale – hanno dimostrato che questa narrativa tradizionale non è solo falsa, ma anche diametralmente opposta alla realtà storica. L’articolo di Andreas Osiander, “Sovranità, relazioni internazionali e mito della Westfalia”, probabilmente l’esempio più ampiamente riconosciuto di questo sforzo di lottare con idee preconcette, è stato pubblicato ormai vent’anni fa.4. Come hanno sottolineato questi studiosi, i Trattati di pace di Westfalia, che posero fine alla Guerra dei Trent’anni (1618-1648) che devastò l’Europa, non menzionano né la sovranità statale né il principio di non intervento, né tanto meno la volontà di riorganizzare il sistema politico europeo. Lungi dal sancire il principio di tolleranza religiosa, più spesso conosciuto sotto i termini di cuius regio eius religio (“a tale principe, tale religione”), che fu messo in atto dal Trattato di Augusta nel 1555, questi trattati lo misero in discussione, giudicando che fosse stato una fonte di instabilità. Inoltre, i trattati non menzionano mai il concetto di equilibrio di potere. In realtà, la pace di Westfalia rafforza un sistema di relazioni che, appunto, non erafondato sul concetto di Stato sovrano, ma al contrario sulla riaffermazione del complesso sistema giuridico ( Landeshoheit ) di cui godeva il Sacro Romano Impero e che autorizzava unità politiche autonome a formare un conglomerato più ampio (“l’Impero”) senza avere un vero governo centrale.

Parte dell’attuale confusione è che tutti i principali trattati di pace firmati nel 1648 sono stati riuniti sotto un unico nome. Quello che spesso chiamiamo Trattato di Westfalia si riferisce in realtà a due trattati: firmati tra maggio e ottobre 1648; si trattava di accordi tra il Sacro Romano Impero e i suoi due principali avversari, ovvero la Francia (Trattato di Münster) e la Svezia (Trattato di Osnabrück). Ciascun trattato riguardava principalmente gli affari interni del Sacro Romano Impero e gli scambi territoriali bilaterali minori con la Francia e la Svezia. Oltre a questi due accordi, c’era anche un altro Trattato di Münster tra Spagna e Paesi Bassi, firmato nel gennaio dello stesso anno e che poneva fine alla guerra degli ottant’anni; ma questo precedente accordo non ha quasi alcun legame con i trattati del Sacro Romano Impero.

Al di là di questa confusione, come ha potuto questa narrazione fuorviante diventare così popolare? La mitologia di questi trattati non prese piede completamente fino all’inizio del XIX secolo, poiché gli storici europei guardavano ai tempi moderni per fabbricare resoconti che sostenessero la loro visione del mondo. Come hanno spiegato i ricercatori Richard Devetak5 e Edward Keene6, gli storici conservatori di questo periodo (in particolare quelli della scuola storica tedesca di Göttingen) volevano dipingere il periodo pre-1789 del continente europeo come un sistema ordinato di stati, caratterizzato da moderazione e rispetto reciproco, e che era stato minacciato dall’imperialismo espansionista di Napoleone. Questa reinvenzione della moderna storia europea faceva parte di un progetto più ampio e ora ben studiato per presentare l’ascesa di un sistema internazionale e di una potenza europea globale in modo tale da sembrare il risultato di un processo lineare, inevitabile e prezioso.7. Gli europei, continua questa storia, furono gli unici ad essere moderni nella loro organizzazione politica, e la donarono al resto del mondo.

Al di là di questa confusione, come ha potuto questa narrativa fuorviante diventare così popolare? La mitologia di questi trattati non prese piede completamente fino all’inizio del XIX secolo, poiché gli storici europei guardavano ai tempi moderni per fabbricare resoconti che sostenessero la loro visione del mondo.

CLAIRE VERGERIO

Come spiega Osiander, è riciclando la propaganda del diciassettesimo secolo che la pace di Westfalia ha avuto un posto d’onore in questa nuova narrativa storica. Nella ricerca sulla storia degli stati che lottano per la sovranità contro il dominio imperiale, gli storici del diciannovesimo secolo hanno trovato esattamente ciò di cui avevano bisogno nei discorsi anti-asburgici che erano stati diffusi dalle corone francese e svedese durante la Guerra dei Trent’anni.

Gli storici del ventesimo secolo hanno ulteriormente approfondito questo resoconto. Come spesso accade con i miti fondatori, un articolo sembra essere stato particolarmente influente, soprattutto nel campo delle relazioni internazionali e del diritto internazionale: il saggio di Leo Gross “The Peace of Westphalia: 1648-1948”, pubblicato nel 1948 nella Rivista americana di diritto internazionale8. Dichiarato “senza tempo” e “precursore” all’epoca, l’articolo celebrava l’emergere dell’ordine del secondo dopoguerra stabilendo una prestigiosa genealogia. Confrontando la Carta delle Nazioni Unite del 1945 con il Trattato di Westfalia, Gross ha ripreso la narrativa dei trattati che reinventano la sovranità nazionale e quindi consentono libertà, uguaglianza, non intervento e tutte le altre presunte virtù. Ha notato, tuttavia, che il testo dei trattati difficilmente rifletteva queste idee, ma ha fatto appello ai principi generali che secondo lui dovrebbero essere alla base di questi accordi. Coloro che, dopo di lui, citarono la sua opera, continuarono la costruzione del mito: nella migliore delle ipotesi, scelsero alcune clausole sugli affari interni del Sacro Romano Impero e le brandirono come le basi di un nuovo ordine paneuropeo.

Sono giunto alla seguente conclusione: il mito è sopravvissuto principalmente perché gli sforzi per confutarlo non sono riusciti a fornire una narrativa alternativa chiara e avvincente. La soluzione alla debacle della Westfalia sarebbe quindi quella di presentare una narrazione alternativa con più accuratezza storica, che riflettesse il processo molto più complesso che ha portato al moderno ordine internazionale.

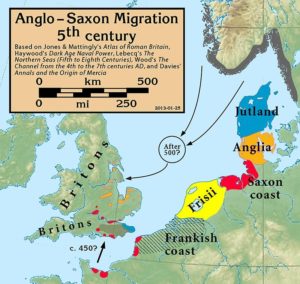

Ecco, ad esempio, una storia che, sebbene incompleta, è più accurata. Fino alla fine del XIX secolo, l’ordine internazionale era basato su un mosaico di diverse entità politiche. Sebbene si faccia spesso una distinzione tra il continente europeo e il resto del mondo, lavori recenti ci ricordano che anche le entità politiche europee erano relativamente eterogenee fino alla fine del XIX secolo. Mentre alcune di queste comunità politiche erano stati sovrani, altre includevano formazioni composite come il Sacro Romano Impero e la Repubblica delle Due Nazioni (che includevano la Polonia e il Granducato di Lituania), all’interno delle quali i diritti sovrani erano divisi in modi complessi.

In effetti, molto di ciò che diamo per scontato sulla normale organizzazione del sistema internazionale è relativamente recente. Fu solo nel diciannovesimo secolo che lo stato sovrano divenne la norma, poiché entità come il Sacro Romano Impero lasciarono gradualmente il posto a stati sovrani come la Germania. È spesso dimenticato, ma anche l’America Latina ha vissuto durante il periodo una transizione verso un sistema di stati sovrani, in seguito alle sue successive rivoluzioni anticoloniali. Questo sistema divenne in seguito l’ordine di default internazionale attraverso la decolonizzazione negli anni ’50 e ’70, quando gli stati sovrani sostituirono gli imperi in tutto il mondo. Durante questa transizione, sono state prese in considerazione varie possibilità alternative, in particolare – fino agli anni Cinquanta – forme di federazioni e confederazioni che da allora sono in gran parte scomparse. Negli ultimi decenni, lo Stato non solo ha trionfato come unica parte legittima del sistema internazionale, ma ha anche plasmato il nostro immaginario collettivo in modo tale che siamo convinti che questa sia stata la norma dal 1648.

Negli ultimi decenni, lo Stato non solo ha trionfato come unica parte legittima del sistema internazionale, ma ha anche plasmato il nostro immaginario collettivo in modo tale che siamo convinti che questa sia stata la norma dal 1648.

Fino al 1800, tutta l’Europa a est del confine francese non assomigliava per niente a quella che è ora. Come descrive lo storico Peter H. Wilson nel suo recente libro Heart of Europe (2020), il Sacro Romano Impero, a lungo snobbato dagli storici degli stati-nazione, aveva allora mille anni.9. Al suo apice, rappresentava un terzo dell’Europa continentale. Continuerà ad esistere per altri sei anni prima della sua dissoluzione sotto la pressione delle invasioni napoleoniche e la sua temporanea sostituzione con la Confederazione del Reno (1806-1813), sotto la dominazione francese, poi dalla Confederazione germanica (1815-1866).

Quest’ultima era per molti versi simile al Sacro Romano Impero e difficilmente somigliava a uno stato-nazione. Gran parte del suo territorio si sovrapponeva – in modo cosiddetto “premoderno” – al territorio della monarchia asburgica, altro “stato composito” che iniziò il suo processo di accentramento prima del Sacro Romano Impero ma che, fino alla fine dello stesso diciannovesimo secolo somigliava poco a uno stato-nazione. Si consolidò e terminò nell’impero austriaco (1804-1867), poi nell’impero austro-ungarico (1867-1918); ma l’accordo del 1867 concesse all’Ungheria una notevole autonomia e di fatto la autorizzò a governare il proprio piccolo impero. Intanto, più a sud, quella che chiamiamo Italia era ancora un insieme di regni (Sardegna, Due Sicilie, Lombardo-Veneto sotto l’autorità della corona austriaca), ducati (in particolare Parma, Modena e Toscana) e stati pontifici, mentre i territori più a est erano governati dall’Impero ottomano. Fu solo verso la metà del XIX secolo che la mappa dell’Europa iniziò ad assomigliare a un gruppo di stati-nazione: Belgio e Grecia apparvero nel 1830, mentre l’unificazione italiana e tedesca non furono completate che solo nel 1871.

Siamo abituati a pensare all’Europa come al primo esempio storico di un sistema di veri Stati sovrani, ma in realtà l’America Latina è arrivata a questa forma di organizzazione politica nello stesso periodo. . Dopo tre secoli di dominazione imperiale, la regione ha visto una ridistribuzione della sua geografia politica a causa delle rivoluzioni atlantiche della fine del XVIII secolo e dell’inizio del XIX secolo. Seguendo le orme degli Stati Uniti (1776) e di Haiti (1804), conobbe una serie di guerre di indipendenza, tanto che nel 1826, con poche eccezioni, gli spagnoli e i portoghesi furono completamente espulsi. Ovviamente, La Gran Bretagna ottenne rapidamente il controllo del commercio nella regione attraverso una combinazione aggressiva di misure economiche e diplomatiche, spesso definita “impero informale”. Tuttavia, ora interagiva con stati formalmente sovrani.

Durante il resto del secolo, le strutture di sovranità federale emerse a seguito dell’indipendenza, la Grande Colombia (1819-1831), la Repubblica Federale dell’America Centrale (1823-1841) e le Province Unite del Rio de la Plata (1810-1831) – affondarono in sanguinose guerre civili che durarono per decenni, mettendo le regioni contro i governi centralizzati e portando a numerosi tentativi di ricostruire conglomerati politici più grandi. Così, come nell’Europa occidentale, non è stato fino alla fine del diciannovesimo secolo che la regione si è stabilizzata in un sistema di stati-nazione simile a quello che è oggi. Sembra ora possibile offrire una narrazione simile per il Nord America, come propone la storica Rachel St John nel suo progetto attuale,Gli Stati immaginati d’America: la storia non manifesta del Nord America del XIX secolo .

Gli imperi, ovviamente, continuarono a prosperare nonostante la crescente popolarità degli stati nazionali. Fino alla seconda guerra mondiale, il mondo era dominato dagli imperi e dalle strutture eterogenee di autorità politica che creavano. Quando la decolonizzazione iniziò dopo il 1945, lo stato-nazione non era l’unica possibilità. In Worldmaking after Empire (2019), Adom Getachew descrive il “momento federale” dell’Africa anglofona, quando i leader dei vari movimenti indipendentisti del continente hanno discusso della possibilità di organizzare un’Unione degli Stati africani nella regione e una Federazione delle Indie Occidentali nei Caraibi10. Modellandosi sugli Stati Uniti, che offrivano l’esempio di una florida federazione post-imperiale, giocarono poi con l’idea di uno Stato federale centralizzato, ma non riuscirono a mettersi d’accordo con chi preferiva una federazione meno restrittiva, che avrebbe lasciato più potere decisionale e sovranità nelle mani di ciascuno Stato.

Fino alla seconda guerra mondiale, il mondo era dominato dagli imperi e dalle strutture eterogenee di autorità politica che creavano. Quando la decolonizzazione iniziò dopo il 1945, lo stato-nazione non era l’unica possibilità.

Per quanto riguarda le colonie africane francofone, la deviazione dal modello dello stato-nazione è stata ancora più notevole. Come ha descritto Frederick Cooper in Cittadinanza tra impero e nazione (2014), il trionfo finale dello stato-nazione qui è il risultato dei disaccordi tra il governo francese nella Francia metropolitana e i leader e pensatori africani che hanno guidato il processo di decolonizzazione.- da Mamadou Dia , il Primo Ministro del Senegal, a Léopold Sédar Senghor, uno dei teorici della negritudine11. Inizialmente, la conversazione si è concentrata su formazioni politiche che non erano né imperi né stati-nazione, ma federazioni e confederazioni che vedevano la cittadinanza come un insieme di diritti che non si sovrapponevano necessariamente allo status di nazione. L’idea prevedeva una federazione di nazioni, non una federazione come nazione, come gli Stati Uniti. Ogni comunità avrebbe il proprio governo e la propria identità, ma le varie comunità agirebbero insieme e offriranno una forma condivisa di cittadinanza all’interno di uno stato multinazionale.

Questa forma di “anticolonialismo antinazionalista” si trovò infine di fronte al rifiuto del governo francese di distribuire le risorse della metropoli all’interno di una rete estesa di cittadini. Eppure dovremmo soffermarci un attimo sul fatto che se ne sia discusso seriamente. Naturalmente, nel contesto della decolonizzazione, il trionfo dello stato-nazione ha rappresentato una vittoria definitiva per i popoli colonizzati contro i loro oppressori di lunga data. Ma ha anche reciso il legame tra regioni e storie condivise e ha creato le proprie dinamiche di oppressione, principalmente per coloro a cui è stata negata l’opportunità di stabilire il proprio stato: popoli indigeni, nazioni senza stato, minoranze12. Lo strapotere di queste costruzioni statali, che hanno quasi completamente spazzato via le popolazioni indigene in insediamenti come gli Stati Uniti e l’Australia, è stato avvertito anche in situazioni in cui la costruzione dello stato era un’arma contro l’impero. Se è vero che i deboli hanno prevalso, e giustamente, a volte è stato a scapito di quelli ancora più deboli.

Poteva andare diversamente? Le analisi controfattuali sono un gioco pericoloso nel pensiero storico. Ciò che è chiaro, tuttavia, è che appena settant’anni prima, quello che oggi vediamo come un modo ovvio di organizzare le comunità politiche era solo uno dei tanti disponibili nel nostro immaginario collettivo.

Quest’altro resoconto di come siamo arrivati all’ordine internazionale moderno ha importanti implicazioni sul modo in cui vediamo il passato. Ha anche gravi conseguenze per il modo in cui pensiamo al presente.

Innanzitutto, ci costringe a ripensare alle cause della stabilità internazionale. La narrativa usuale associa l’ordine internazionale all’esistenza di un sistema di stati sovrani, ma la storia alternativa suggerisce che il periodo successivo al 1648 fu caratterizzato dalla sopravvivenza di varie comunità politiche. Per quanto riguarda il continente europeo, il Sacro Romano Impero è l’esempio più eclatante di tale comunità politica, che continuò a sperimentare diverse forme di aggregazione dei diritti sovrani fino al suo crollo nel 1806. Pertanto, la relativa stabilità del periodo seguente al 1648 può essere dovuto più alla diversità delle comunità politiche nel continente che alla presunta comparsa di un sistema omogeneo di stati-nazione. Ordine internazionale nella diversità (2015)13. Questo periodo suggerisce quindi che un sistema internazionale in cui il potere è condiviso tra diversi tipi di attori potrebbe rivelarsi relativamente stabile.

La consueta narrativa associa l’ordine internazionale all’esistenza di un sistema di stati sovrani, ma la storia alternativa suggerisce che il periodo successivo al 1648 fu caratterizzato dalla sopravvivenza di varie comunità politiche.

D’altra parte, prendere sul serio questa narrativa alternativa ci costringe a ripensare a come vediamo oggi l’influenza degli attori non statali. Se si dovesse citare solo un esempio, anche le più potenti multinazionali contemporanee – Facebook, Google, Amazon, Apple e le altre – sono molto più limitate nei loro poteri formali rispetto alle famose compagnie mercantili, che furono attori centrali nel panorama internazionale ordinato fino alla metà del XIX secolo. Le due più importanti, le Compagnie delle Indie Orientali britannica e olandese, fondate rispettivamente nel 1600 e nel 1602, accumularono uno straordinario potere nei loro due secoli di esistenza, divenendo le prime promotrici dell’espansione imperialista europea.14. Quando queste società hanno iniziato come imprese mercantili che cercavano di unirsi alla redditizia rete commerciale asiatica, hanno gradualmente formato piani più ambiziosi e, dai loro avamposti in India e Indonesia, sono diventate vere comunità politiche autonome. Erano, come ora sostengono vari studiosi, “azienda-stati”, attori ibridi sia privati che pubblici, che erano legalmente autorizzati a governare su sudditi, coniare denaro e fare guerre. Da questo punto di vista, gli attori non statali contemporanei sono ancora relativamente deboli rispetto agli stati che monopolizzano ancora il potere formale più di qualsiasi altro attore del sistema internazionale.

La stratificazione della sovranità all’interno di comunità politiche come l’Unione Europea, l’emergere del potere delle multinazionali, l’importanza di gruppi violenti che non sono considerati “Stati”, nessuno di questi sviluppi è fondamentalmente in atto. hanno lavorato negli ultimi 373 anni.

L’intervista che il ricercatore di scienze politiche Francis Fukuyama ha rilasciato a Noema è rivelatrice al riguardo.15. Quando gli è stato chiesto se trovasse lo stato-nazione ora inadeguato di fronte alle questioni più urgenti del mondo, Fukuyama ha riconosciuto che tali “sfide non possono essere affrontate dai singoli stati”. Ma, ha continuato, “quante di queste sfide potrebbero essere affrontate se gli stati esistenti lavorassero insieme meglio?” “. La rivista riassume così questa prospettiva: “Di fronte alle sfide globali, lo stato-nazione è sia il problema che la soluzione”. Persino i pensatori che desiderano limitare lo stato-nazione non riescono a liberarsi dalla camicia di forza dello stato che limita l’immaginazione politica contemporanea. I dibattiti sulle istituzioni sovranazionali soffrono di un’analoga ristrettezza: dovrebbe essere concesso più potere agli Stati o alle organizzazioni internazionali, che,in definitiva , sono fondamentalmente basati su questi stessi stati? Nel bel mezzo di una crisi globale, che si pensi al COVID-19 o all’emergenza climatica, è necessario trovare possibilità alternative alle nostre visioni logore.

Quindi c’è molto di più in gioco nelle nostre discussioni sull’ordine internazionale che imbrogli sulla periodizzazione storica. La rappresentazione sbagliata della storia del sistema internazionale avvantaggia gli uomini forti del nazionalismo, che si vedono come salvare il mondo dal crollo nell’anarchia che deriverebbe dall’assenza di Stati, e dal controllo delle multinazionali che se ne fregano delle alleanze nazionali. Più in generale, comprendere bene questa storia significa impostare il quadro giusto per le nostre discussioni. Concedere il potere ad attori diversi dagli Stati non è sempre una buona idea, ma bisogna respingere il falso dilemma tra il ritorno del nazionalismo da una parte e il trionfo delle entità non democratiche dall’altra.

Quindi ora è il momento di sfruttare una comprensione più accurata del nostro passato per immaginare un futuro meno distruttivo. Avere un resoconto alternativo della nostra traiettoria in questo modo non ci offre alcuna soluzione preconfezionata, ma apre la strada a considerare un ordine internazionale che lasci spazio a una maggiore diversità delle comunità politiche e che ristabilisca l’equilibrio tra i diritti degli Stati e diritti di altre comunità. La norma oggi è che gli stati hanno molti più diritti di qualsiasi altra comunità – dai popoli indigeni ai movimenti sociali transnazionali – semplicemente perché sono stati. Ma perché questo dovrebbe essere l’unico quadro teorico per il nostro immaginario collettivo non è affatto ovvio, e tanto meno se la sua legittimità si fonda su una storia del sistema internazionale a lungo confutata. Il mito della Westfalia ha infine gravemente ostacolato la nostra capacità di immaginare in modo creativo risposte alle sfide globali che trascendono sia i confini che i livelli di organizzazione del governo, risposte che possono essere date a diverse scale, quartiere, villaggio o dalla città alle istituzioni internazionali.

Poiché il tempo che abbiamo a disposizione per immaginare modi più sostenibili di organizzare il nostro mondo sta ovviamente iniziando a esaurirsi, mettiamo fine a questo mito una volta per tutte.

La versione originale di questo articolo è apparsa sulla Boston Review .

PRESCRIZIONE E BUROFILIA

A seguire (gran parte) del dibattito sulla prescrizione, si ha l’impressione che questa sia un istituto inventato da malintenzionati (in particolare, fino a qualche anno fa Berlusconi) per evitare le giuste condanne per i reati commessi, pagando profumatamente avvocati i quali più che con i codici hanno dimestichezza col calendario e su come allungare i processi. Quasi nessuno nota che i tempi processuali si allungano – spesso – per errori degli uffici che li gestiscono.

Analogamente nessuno – o pochi pensano – che la prescrizione, pur diversamente disciplinata non è limitata al diritto ed al processo penale, ma si applica a quelli civili e, soprattutto (quel che più interessa) al diritto ed al procedimento amministrativo. Anche in tale ultimo caso a perseguire l’interesse pubblico e a dirigere il procedimento amministrativo è un funzionario, ovvero un dipendente (quasi sempre) dell’Ente. Dato che la prescrizione di una pretesa dipende dal mancato esercizio/azione/perseguimento della stessa per un determinato periodo di tempo, la suddetta inerzia è addebitabile al funzionario che aveva il dovere d’ufficio di agire per conto dell’Ente.

Quindi, avendo ogni procedimento amministrativo un funzionario responsabile c’è anche nome e cognome di chi occorre ringraziare (o meno) ove la pretesa si sia prescritta per inerzia dell’ufficio.

Inerzia che concerne un’attività semplicissima: basta inviare una raccomandata con la richiesta di adempimento per interrompere il decorso della prescrizione (che è al massimo decennale): essere inerti significa quindi omettere (per dieci anni!) qualsiasi idonea comunicazione all’obbligato.

Tale particolare è stato completamente dimenticato (mi è capitato di leggere solo un articolo di un quotidiano politicamente scorretto sulla questione). Per mesi il dibattito ricorrente, perché si riaccende ad ogni proroga della notoficazione delle cartelle esattoriali è articolato su due posizioni: i “giustizialisti” (cioè PD e 5S, ma più i primi che i secondi) i quali ricordano che vi siano qualche decina di miliardi di crediti tributari (forse oltre 100) inevasi dal 2000 in poi per colpa dei perfidi contribuenti; di rimando Salvini il quale, in nome dei tartassati contribuenti, ne propone la rottamazione con agevolazioni varie.

In realtà la questione va osservata da un’altra prospettiva, che non è (solo) quella del male o del bene, ma (anche) della colpa di chi aveva il dovere di curare l’interesse pubblico (e non l’ha fatto).

In effetti se è vero quanto affermato pubblicamente, che i crediti inevasi sono maturati dal 2000, è giusto replicare che quelli fino al 2011 sono prescritti e quindi, a meno che l’Agenzia delle Entrate non provi di aver interrotto con atto idoneo il decorso della prescrizione, sono inesigibili. Con la conseguenza duplice che porli in esecuzione significa esporre l’amministrazione ad opposizioni fondatissime, e quindi infauste per la stessa; e che i pretesi crediti non esistono più, magari da un decennio, e quindi i “dati” comunicati sono “fasulli”, relativi a pretese ormai inesigibili.

Dall’altro che ha perfettamente ragione Salvini, almeno per i prescritti, a proporne la rottamazione: a farsi pagare, anche i crediti prescritti, l’amministrazione finanziaria ha tutto da guadagnare rispetto al nulla che (ormai) le spetta. È da discutere poi per quelli non prescritti (cioè successivi al luglio 2011), ma non è tema di questo intervento.

Quel che più preme rilevare è il perché una tale (asseritamente) enorme somma non è stata richiesta. Anche perché nel periodo 2000-2011, i governi sono stati prevalentemente di centrodestra, ma col successivo sono stati tutti fiduciati dal centrosinistra (tranne il Conte 1), e c’è da capire se non sia addebitabile (anche) alla responsabilità politica di quei governi o almeno dei ministri dell’economia e delle finanze, di aver lasciato prescrivere diecine di miliardi di crediti.

Somme enormi che i “giustizialisti” vorrebbero comodamente addossare alla perfidia dei contribuenti, servendosene prima per la loro solita passerella, quali strenui difensori dell’interesse pubblico. Invece proprio per il plurimiliardario importo dei crediti prescritti per inerzia (continuata per 20 anni!), sarebbe il caso di chiedersi se non vi sia una responsabilità politica, ossia (anche) di coloro che addossano tutto alle malefatte dei contribuenti.

E, ancor più, se non vi sia una responsabilità dei funzionari. È agevole risalire al funzionario, e del pari controllare se per dieci anni ha fatto qualcosa o ha solo tenuto le pratiche nel sottoscala. E ancor più chi fossero gli obbligati a pagare i crediti erariali prescritti per inerzia; più complicato se i suddetti crediti fossero dovuti o frutto di errori degli uffici (o altro). Perché delle due l’una: o i crediti erano infondati, ed allora c’è da esaminare perché erano fatti accertamenti illegittimi da parte dei funzionari. O erano fondati ed allora la ragione per cui il funzionario responsabile non ne ha curato (almeno) le richieste onde interrompere la prescrizione. Con le conseguenze ovvie di carattere – almeno – disciplinare. Ma anche di responsabilità amministrativa. Le leggi relative ci sono: basta applicarle.

Ma finché si pone la questione dalla prospettiva del tifo da stadio, dei giustizialisti contro i garantisti non si andrà molto lontano. Si faranno tanti talk-shows (e altro) ma resteremo con un’amministrazione inefficiente ed una politica, oltre che inefficiente, chiassosa ed inetta, ma affezionata e indulgente verso il di essa aiutantato. Cioè affetta da burofilia. Alla faccia della “resilienza”.

Teodoro Klitsche de la Grange

FORSE DI QUALCHE INTERESSE …

(A cura) Di Massimo Morigi

Evidentemente reminiscente del Libro I del Capitale dove Karl Marx afferma che «A prima vista, una merce sembra una cosa triviale, ovvia. Dalla sua analisi, risulta che è una cosa imbrogliatissima, piena di sottigliezza metafisica e di capricci teologici. Finché è valore d’uso, non c’è nulla di misterioso in essa, sia che la si consideri dal punto di vista che soddisfa, con le sue qualità, bisogni umani, sia che riceva tali qualità soltanto come prodotto di lavoro umano. È chiaro come la luce del sole che l’uomo con la sua attività cambia in maniera utile a sé stesso le forme dei materiali naturali. Per esempio, quando se ne fa un tavolo, la forma del legno viene trasformata. Ciò non di meno, il tavolo rimane legno, cosa sensibile e ordinaria. Ma appena si presenta come merce, il tavolo si trasforma in una cosa sensibilmente sovrasensibile. Non solo sta con i piedi per terra, ma, di fronte a tutte le altre merci, si mette a testa in giù, e sgomitola dalla sua testa di legno dei grilli molto più mirabili che se cominciasse spontaneamente a ballare», «Forse di qualche interesse», ha riferito Cthulhu Morbus al curatore archivista dei seguenti URL:

https://www.theblaze.com/news/wuhan-fauci-china-research-bat-coronavirus?utm_source=theblaze-breaking&utm_medium=email&utm_campaign=20210709Trending-Wuhan&utm_term=ACTIVE%20LIST%20-%20TheBlaze%20Breaking%20News, Wayback Machine: https://web.archive.org/web/20210709210634/https://www.theblaze.com/news/wuhan-fauci-china-research-bat-coronavirus;

https://www.judicialwatch.org/documents/jw-v-nih-wuhan-june-2021-00696/, Wayback Machine: http://web.archive.org/web/20210709211150/https://www.judicialwatch.org/documents/jw-v-nih-wuhan-june-2021-00696/;

https://www.judicialwatch.org/wp-content/uploads/2021/07/JW-v-NIH-Wuhan-June-2021-00696.pdf, Wayback Machine: https://web.archive.org/web/20210708165107/https://www.judicialwatch.org/wp-content/uploads/2021/07/JW-v-NIH-Wuhan-June-2021-00696.pdf;

https://www.ecohealthalliance.org/personnel/hongying-li, Wayback Machine: http://web.archive.org/web/20210516124408/https://www.ecohealthalliance.org/personnel/hongying-li;

https://www.ecohealthalliance.org/, Wayback Machine: http://web.archive.org/web/20210710082824/https://www.ecohealthalliance.org/;

https://en.wikipedia.org/wiki/EcoHealth_Alliance, Wayback Machine: http://web.archive.org/web/20210710083309/https://en.wikipedia.org/wiki/EcoHealth_Alliance;

https://www.dhs.gov/publication/dhscwmdpia-002-biological-detection-21st-century-bd21-technology-demonstration-td, Wayback Machine: https://web.archive.org/web/20210709212219/https:/www.dhs.gov/publication/dhscwmdpia-002-biological-detection-21st-century-bd21-technology-demonstration-td;

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/privacy-pia-cwmd002-cwmdbd21td-july2021.pdf, Wayback Machine: https://web.archive.org/web/20210706191939/https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/privacy-pia-cwmd002-cwmdbd21td-july2021.pdf.

R’lyeh (ExtraRomagna) – luglio 2021

Un articolo di Michael Severance per Acton Institute.

Alban Wilfert traduzione per Conflits

Nella mia introduzione a questa serie “Romenomics”, ho parlato della diversità del lavoro e della retribuzione. Questo non era, certo, un resoconto completo e colorito degli affari, del commercio e della remunerazione nell’antica Roma, ma era comunque una panoramica decente. Allo stesso modo, quando mi avvicino ai “centri di commercio”, cioè i luoghi dove gli antichi romani effettivamente facevano affari, non mi è possibile entrare nei minimi dettagli, anche perché molte testimonianze fisiche e scritte sono andate perdute . Tuttavia, sarei felice di usare la mia immaginazione per fornire le informazioni esistenti, per quanto consentito da questo breve post sul blog.

Quando si visita Roma e ciò che resta delle sue grandi città imperiali, salta all’occhio un dato di fatto: i centri vitali di commercio erano costruiti intorno a poche decine di ettari di terreno rettangolare chiamato fora (de fores , che significa “fuori”). Pioggia o sole, infatti, dall’alba al tramonto, i forum erano sempre pronti ad ospitare attività commerciali in questi ampi spazi all’aperto. Offrivano sbocchi per scambi sia spontanei che ordinati, non così diversi dai mercatini delle pulci americani, dai mercatini italiani o dai bazar turchi. Nel loro design e aspetto, i forumI romani divennero sempre più architettonicamente complessi. Al suo interno furono gradualmente integrati edifici permanenti, come negozi, bar, ristoranti, uffici commerciali, templi e persino municipi che entrarono a far parte delle famose grandi piazze delle moderne città europee.

Leggi anche: Prenota – Un viaggio a Roma? Segui la guida!

Non è raro che i turisti escano sconcertati, persino delusi, quando visitano le rovine del Foro Romano.. Lì trovano cumuli di macerie, colonne di pietra come tronchi caduti in una foresta, muri che sembrano essere stati bombardati da bombardamenti aerei, e ovunque un intero cumulo di “macerie” su cui rischiano di inciampare. I resti provengono meno da strutture commerciali che da edifici religiosi o politici, come i templi convertiti in chiese cristiane o la Curia romana. Ci vuole una fervida immaginazione e molta pazienza per immaginare, sotto il cocente sole romano, cosa stava succedendo lì durante un’intensa giornata di lavoro. È ancora più difficile immaginare dove si svolgesse esattamente questa attività nel foro prima della sua furia e completa distruzione da parte di bande di saccheggiatori e barbari del V secolo.

Partiamo dall’inizio: da piccolo mercato all’aperto sorto su un’area di paludi all’inizio del periodo repubblicano, il Forum Romanum doveva diventare, al tempo di Giulio Cesare, l’equivalente di un “centro cittadino”. Era il luogo da vedere, dove venivano negoziati gli accordi tra uomini e dei. La parte principale crebbe fino a raggiungere i 250 per 170 metri (quasi due campi da calcio), con le successive aggiunte di Augusto e Traiano. Il Foro Romanodivenne completamente satura di sofisticate strutture in laterizio e marmo: 10 templi maggiori, tre massicce basiliche (utilizzate come spazi per le trattative ufficiali, le consultazioni legali e per ripararsi in caso di maltempo), il Convento delle Vestali (di cui il compito era quello di mantenere la perpetua fuoco sacro che proteggeva Roma), la Curia (il Senato romano), i Rostra(una piattaforma rialzata colonnata utilizzata per promulgazioni e discorsi politici), una prigione per i criminali più pericolosi e un piccolo spazio aperto per la spesa quotidiana, le banche e lo scambio di beni e servizi. La sua prima ragion d’essere, per facilitare l’impresa, finì per cedere il passo a raduni dell’élite degli attori religiosi, civili e politici.

Allora, dove sono finiti i veri affari nella città di Roma? Per farla breve, in una serie di altri fori specializzati, molto più piccoli, sparsi nel centro della città, lungo le sponde del Tevere e nei dintorni. C’erano dozzine di mercati aperti che non hanno lasciato praticamente alcuna traccia archeologica, ma i cui nomi ci sono noti. In sintesi, i principali forum minori carne interessata (Forum Macellum), pesce fresco (Forum Piscarium), suini e salate (Forum Suarium), bovini, cuoio, latte (Forum Boarium), capre e formaggi (Forum Caprarium), ovini, lana e tessili (Forum Lanarium) , olio d’oliva, frutta e verdura (Forum Holitorium), vino (Forum Vinarium), pane, farina e cereali (Forum Pistorium), articoli per la casa, statue e vasi (Forum Archemonium), spezie, cibi raffinati e beni di lusso (Forum Cupedinis) .

Successivamente, ci furono diversi tentativi di consolidare i tanti piccoli mercatini specializzati in quelli che potremmo definire “centri commerciali one-stop”, come il Macellum Magnum, costruito da Nerone sul Cælius, che fu completamente distrutto. , e il primissimo ” centro commerciale coperto”: il Mercatus Traiani, tuttora esistente, sul Quirinale. Questo edificio di cinque piani ospitava dozzine di negozi ( tabernae) che vendevano principalmente beni di lusso, ma anche oggetti di uso quotidiano. Come gli attuali centri commerciali, anche i Mercati di Traiano erano destinati alla vendita di prodotti per l’ospitalità e l’intrattenimento: nell’attigua Via Biberatica (corridoio delle bibite) erano presenti diversi bar, ristoranti con terrazza al secondo piano con vista sul Foro Romano e un -Teatro aereo per festival teatrali e musicali. Ha ospitato uffici di fascia alta per entità legali e commerciali. I suoi negozi sono ancora oggi perfettamente intatti, dando a tutti un’idea chiara dello spazio fisico che l’imperatore Traiano affittava a imprenditori e mercanti di lusso in tutto l’impero.

Una struttura semplice era parte integrante di tutte le tabernae e degli stand all’aperto, in particolare i chioschi di scambio: il bancus . Costituito essenzialmente da assi di legno legate tra loro in modo da poter essere facilmente smontate alla fine di ogni giornata lavorativa, il bancus fungeva da grande bancone su cui si effettuavano le transazioni e dove si trovavano le casse per la riscossione dei pagamenti. Nessun bancus in legno è sopravvissuto al degrado naturale, ma linguisticamente sopravvivono ancora attraverso la parola “banca”, quelle preziose istituzioni di cui abbiamo ancora bisogno per rendere possibili le transazioni!

Si è detto abbastanza sulla vita commerciale nei centri urbani. E i porti marittimi? Da quando Ostia, l’antico porto di Roma, è stata completamente scavata, non mancano gli indizi visibili. Innanzitutto, se le grandi città erano dedite al commercio, le città portuali erano centri commerciali per eccellenza. Quando oggi visitiamo Ostia, vediamo diversi chilometri quadrati di tabernae , grandi e piccole, e tutti i fori sopra menzionati per l’importazione di prelibatezze, materie prime, cereali, per non parlare dei frutti di mare.Ristoranti e bar erano abbondanti e spesso specializzati in ricette a base di cibi e bevande di lusso provenienti dall’estero.

Le città portuali, come Ostia, erano generalmente costruite lungo coste poco profonde con acque naturalmente calme, e baie, o lungo gli estuari dei fiumi, in modo da essere collegate alle vie d’acqua interne. Ancora più importante, le città portuali avevano strutture speciali, chiamate horrea , che venivano utilizzate per immagazzinare tonnellate di merci fino a quando non potevano essere trasportate, ridistribuite e vendute in altri mercati. In generale, gli horrea erano progettati per immagazzinare grano, sale e materiali da costruzione come marmo e granito. Gli oggetti di lusso, come metalli preziosi, gemme e spezie, non erano conservati in questi horrea , ma intabernae più piccole, custodite e chiuse.

Leggi anche: La caduta di Roma. Fine di una civiltà, di Bryan Ward-Perkins

L’immagazzinamento divenne una parte così importante dell’infrastruttura portuale commerciale che i romani costruirono porti secondari artificiali con banchine adiacenti e enormi horrea . Nel 46 d.C., l’imperatore Claudio fece costruire l’ulteriore città di Portus (da cui il nome “porto”), pochi chilometri a nord di Ostia, per sollevarla dall’elevato volume di importazioni che riceve ogni giorno. L’imperatore Traiano poi ingrandì Portus e trasformò la struttura della sua banchina in un esagono per consentire l’installazione di sei siti di ormeggio separati che operano notte e giorno. Portus era poi collegato alle banchine del Tevere ostiense da un canale per l’entroterra.

Lo stoccaggio occupò un posto così importante nell’infrastruttura portuale commerciale che i romani costruirono porti secondari artificiali con banchine adiacenti ed enormi horrea . Nel 46 d.C., l’imperatore Claudio costruì un’ulteriore città, Portus (da cui il nome “porto”), a pochi chilometri a nord di Ostia, per alleviare l’elevato volume di importazioni che quest’ultima riceveva ogni giorno. L’imperatore Traiano poi ingrandì Portus e trasformò la struttura della sua banchina in un esagono per consentire l’installazione di sei siti di ormeggio separati che operano notte e giorno. Portus era poi collegato alle banchine del Tevere ostiense da un canale per l’entroterra.

Se abbiamo parlato di paesi e città portuali, la maggior parte dei centri commerciali romani rimase agraria, con possedimenti giganteschi utilizzati per l’agricoltura, l’allevamento di animali, il disboscamento, l’estrazione mineraria, ecc. I plebei potevano acquistare piccoli appezzamenti privati (pochi ettari) e ai soldati in pensione venivano dati piccoli terreni fertili. Tuttavia, i grandi possedimenti agrari commerciali (centinaia e migliaia di ettari) erano di proprietà di aristocratici e senatori patrizi. Si sono concentrati su industrie che hanno generato grandi profitti e una forte domanda, come la viticoltura, la produzione di cereali, l’allevamento di bestiame, la silvicoltura e l’estrazione. Le loro terre erano spesso adiacenti a corsi d’acqua, che consentiva un trasporto immediato ed economico. Quest’ultimo fattore era essenziale, per prevenire il deterioramento dei prodotti agricoli e soddisfare le esigenze urgenti di grandi progetti imperiali (costruzione, creazione di strade, fusione di armi e attrezzature militari).

Cosa dobbiamo imparare oggi dagli antichi centri commerciali? Prima di tutto, abbiamo bisogno di centri commerciali e di distribuzione sia primari che secondari. Nessuna metropoli può avere un solo centro. Il grande Foro Romanolo provò prima di essere costretto a dividersi in mercati specializzati sparsi per la città, a causa del sovraffollamento. Ciò ha consentito di decongestionare il traffico e aumentare il volume degli scambi e la concorrenza tra i diversi settori. Man mano che le città crescono e si espandono, la disgregazione dei centri di mercato finisce per creare un nuovo problema logistico legato alla distanza. Immagina di camminare e tirare carri per diversi chilometri tra i vari mercati della carne, dell’olio e della verdura dell’antica Roma: ciao bulbi! Infine, la comodità del Foro Romanosi trova in una soluzione intermedia tramite centri commerciali e centri commerciali, come i Mercati di Traiano e il Marcellum Magnum. In effetti, è l’elemento più duraturo degli immobili commerciali romani nelle principali città di oggi. Lo stesso vale per l’utilizzo dei porti marittimi, per i quali i centri primari e secondari devono essere costruiti per funzionare in armonia tra loro e con le vie di interconnessione logistica.

Se c’è una cosa che possiamo ammirare degli antichi romani, è la loro costante preoccupazione per l’efficienza. Stavano costantemente ripensando, ristrutturando e ridistribuendo per rendere il loro vasto impero più rapidamente sfruttabile commercialmente. Negli affari, ieri e oggi, tempus pecunia est (“il tempo è denaro”). Gli antichi centri commerciali di Roma erano ben attrezzati per massimizzare questa massima eterna.

https://www.revueconflits.com/romenomics-commerce-dans-la-rome-antique-mondialisation-aujourd-hui-2/

Via del Corso attraversa la città di Roma da nord a sud per un chilometro e mezzo, in linea retta da Piazza del Popolo a Piazza di Venezia. È tradizionalmente sul “Corso”, come dicono i romani, che si svolgevano le principali feste carnevalesche. Goethe, che visse nel famoso viale nel febbraio 1788, ne racconta i gioiosi eccessi nel suo Secondo soggiorno a Roma. Per lo scrittore, il carnevale romano era del resto molto più che “una festa data [al] popolo”: era una festa “che il popolo [dava] a se stesso”.

Vedi Conservatorismo nazionale: una conferenza a Roma

Ma in questo mese di febbraio 2020 il carnevale, ristabilito nel 2010, non è ancora iniziato ed è tutto un altro spettacolo quello che si svolge al numero 126 del famoso viale. Questo martedì 4 febbraio il Grand Hotel Plaza di Roma ha ospitato un grande evento intellettuale, sotto lo sguardo curioso dei passanti. Un congresso, sponsorizzato principalmente da due think tank americani (la Fondazione Edmund Burke e l’Herzl Institute), si è tenuto lì come parte di una serie di conferenze intitolate “National Conservatism”, e ha riunito quasi 250 persone.

Doveva riunire intellettuali, politici e giornalisti tutto il giorno nella sala da ballo del palazzo. Il tema di questa seconda sessione, la cui prima si è tenuta la scorsa estate a Washington, potrebbe sorprendere: “Dio, onore e patria: il presidente Ronald Reagan, papa Giovanni Paolo II e la libertà delle nazioni”.

La Piazza Romana, inizialmente residenza di una numerosa famiglia piemontese, fu trasformata in albergo nel 1860. Da allora ha ospitato numerose personalità. Papa Pio IX vi soggiornò nel 1866 quando ricevette Carlotta del Belgio, imperatrice del Messico. Ma anche, un secolo dopo, De Gaulle e Churchill. È qui che hanno soggiornato anche molti dei firmatari del Trattato europeo del 1957. Ironia della sorte, lo staff dell’hotel questa volta si aspetta di accogliere, tre giorni dopo lo storico evento Brexit, i sostenitori di un’Europa completamente diversa: l’ex ministro degli Interni e Il segretario della Lega Nord Matteo Salvini, oltre al premier ungherese Viktor Orbàn.

Erano attesi anche intellettuali conservatori come il britannico Douglas Murray e il polacco Ryszard Legutko; politici come il deputato del Partito conservatore britannico Daniel Kawczynski, Thierry Baudet, del Forum voor Democratie o l’ex deputato della Marina militare Marion Maréchal, nonché i francesi Édouard Husson e Alexandre Pesey. Attesi anche Mattias Karlsson dei Democratici svedesi e Georgia Meloni dei Fratelli d’Italia.

L’organizzatore principale di questa serie di conferenze è un filosofo e teologo israeliano, classe 1964: Yoram Hazony. Presidente dell’Herzl Institute, è uno dei cardini della Fondazione Burke. Lo accompagnano la moglie ei due figli, che partecipano all’accoglienza degli ospiti. Il dottore in scienze politiche, passato da Princeton, si è distinto nel 2018 con l’uscita del suo libro La virtù del nazionalismo [1], la cui traduzione è appena uscita in Italia. Con questo saggio, colui che fu anche assistente di Benjamin Netanyahu, cerca di dimostrare che ci sono due regimi politici in competizione che attraversano la storia e conducono una guerra spietata: l’impero e la nazione. L’Unione Europea apparterrebbe, nonostante la sua apparente novità, alla prima categoria.

Mentre l’impero (persiano, romano, spagnolo…), che è, secondo Yoram Hazony, universalista e progressivamente razionalista, appiana i particolarismi ed estende costantemente i suoi confini, il particolarismo della nazione sarebbe il miglior garante della cultura, di pace e libertà. Per il teorico, l’imperialismo (che oggi assume sia le nuove vesti del diritto che della cooperazione internazionale come i tratti bellicosi del passato), alla fine ci lascerebbe solo una triste alternativa: la sottomissione alla “servitù eterna. O alla “guerra”. Per difendersi da questi due mali bisognerebbe dunque evitare ogni compromesso e non rinunciare ad alcuna libertà civile a favore di alcun organismo sovranazionale.

Rispetto agli imperi cinese, egiziano e greco, la nazione era “qualcosa di nuovo nella storia”, disse Ernest Renan (1823-1892), che identificò l’essenza della nazione nel fatto che gli individui che la mantennero in forma hanno entrambi molto di punti in comune, ma anche che tutti hanno “dimenticato un sacco di cose”. “Qualsiasi cittadino francese” avrebbe così, secondo lo studioso bretone, “dimenticato Saint-Barthélemy e le stragi del Sud nel XIII secolo [2] “. Oggi, però, secondo i relatori, le nazioni sarebbero minacciate dall’oblio di ciò che costituisce il cuore della loro cultura e dal risentimento per le ferite del passato.

A sostenerlo, in ogni caso, il primo relatore della giornata, il giornalista e saggista americano classe 1967 Rod Dreher. L’autore della scommessa benedettina, dall’aspetto giovane nonostante la barba bianca e i capelli sale e pepe, ha messo in guardia il pubblico contro questa “dittatura rosa” che sovverte il nome di “giustizia sociale” per dedicare un culto “fanatico”. , sessuale…), erette come “vittime sacre”.

Rod Dreher è caporedattore di The American Conservative, dove scrive una rubrica quotidiana . Il suo intervento è disponibile in francese integralmente ed esclusivamente, su Conflits .

Dietro l’abito compassionevole, “i mezzi dello Stato e del capitalismo” si ibriderebbero infatti per dare vita a “una società di sorveglianza”, che tanto più facilmente si insedierebbe quanto più in Occidente si accentua l’atomizzazione sociale in proporzione al discredito soffrono le nostre istituzioni e il successo di nuove ideologie. Contro questa “dittatura rosa” (concetto ripreso dal saggista James Poulos), che difende certe libertà e ne aliena altre, i conservatori devono coltivare la loro memoria e trasmettere il loro patrimonio, rafforzare i loro legami di solidarietà (famiglie, istituzioni, circoli, partiti ecc. .), e soprattutto per ravvivare la loro fede, perché “contro il male che viene”, “l’umanesimo non basterà”.

L’autore, che “sta preparando un nuovo saggio sull’argomento”, racconta, a sostegno della sua tesi, le testimonianze raccolte dai dissidenti dei paesi dell’Est sulla loro lotta al comunismo e che avevano per la maggior parte di loro una fede forte e fervente, come un Vaclav Havel o un Karol Wojtyla, appunto. Per molti dei sopravvissuti a quest’epoca passata, il totalitarismo sta tornando con un volto nuovo, e non solo in Cina, ma anche in Occidente, “dove potrebbe trionfare se i cittadini non stanno attenti”.

“ Le libertà di opinione, espressione e religione ci sembrano eterne e intangibili. Ma non subiscono aggressioni quotidiane? La correttezza politica non sta sovvertendo le istituzioni liberali che stanno perdendo la loro presunta neutralità a favore di una nuova ideologia? », si sono chiesti recentemente molti intellettuali conservatori americani, vicini a Rod Dreher, e tra questi il giornalista cattolico Sohrab Ahmari e il filosofo Patrick Deneen.

Vedi i dibattiti seguiti alla pubblicazione del manifesto “Against the Dead Consensus” di First Thing , 21 marzo 2019

Fu anche uno degli ultimi moniti dell’intellettuale britannico Roger Scruton, la cui memoria fu salutata calorosamente all’inizio del Congresso e di cui Rod Dreher rese un pesante tributo. Quando era venuto a Parigi per il convegno “Democrazia e libertà”, organizzato lo scorso maggio dall’Accademia di scienze morali e politiche e dall’Istituto Thomas More, lo spiritoso filosofo aveva denunciato la violenza e la slealtà degli araldi del politicamente corretto, ai quali doveva la perdita della sua reputazione e della sua posizione nel movimento conservatore.

Istituto Thomas More: Vedi “Democrazia e libertà: i popoli moderni mettono alla prova le loro contraddizioni”

Era stato infatti sgridato per affermazioni ritenute oltraggiose (“Chi non crede che ci sia un impero di Soros in Ungheria non ha osservato i fatti”) e islamofobi (“Gli ungheresi furono spaventati da questa improvvisa e popolosa invasione. di tribù musulmane “;”L’islamofobia è una costruzione della propaganda dei Fratelli Musulmani per soffocare ogni dibattito”), tenuta durante un’intervista al magazine di sinistra The New Statesman.

È stato il suo stesso intervistatore, l’editore associato George Eaton, a denunciarlo nell’intervista prima di tagliare lo champagne e celebrare pubblicamente la caduta del “razzista e omofobo Roger Scruton” (sic). Prima di morire nel gennaio 2020, l’intellettuale ha tenuto a ricordare sulla rivista Spectator che la caduta del comunismo è stata prima di tutto la vittoria della sovranità popolare e non quella della “libertà di movimento”, come “affermava. la propaganda dell’Unione europea Unione”.

Un parere chiaramente condiviso da un oratore al Congresso, ex ministro polacco e storico membro del sindacato Solidarnosc, Ryszard Legutko. Durante una tavola rotonda con l’americano John Fonte dell’Hudson Institute e il saggista francese Édouard Husson, ha presentato gli insegnamenti della sua esperienza di dissidente e membro del governo polacco. Come ha spiegato in un libro con accenti tocquevillian, The Demon of Democracy [3] , il filosofo ed ex ministro dell’Istruzione polacco ritiene che la democrazia attuale assomigli all’ideologia comunista più di quanto pensiamo. .

Édouard Husson: Autore in particolare, per le edizioni Gallimard (novembre 2019) di Parigi-Berlino: la sopravvivenza dell’Europa .

Condividendo le stesse radici intellettuali (sia in termini di filosofia della storia che di religione), queste due ideologie perseguono gli stessi obiettivi: liberare gli uomini dagli obblighi del passato, emancipare i cittadini dalla tradizione e dal costume. Inoltre, la democrazia condivide una caratteristica distintiva con i regimi comunisti: non ammette altri criteri di giudizio se non quelli del sistema politico e quindi rifiuta di sottoporre i propri pregiudizi all’esame di criteri morali o religiosi.

È alla luce di questa storia di resistenza al comunismo che si può comprendere il persistente malinteso che oppone i difensori di un’Unione europea positivista e tecnocratica al patriottismo e all'”illiberalismo” dei paesi dell’Is. Come ha ricordato di recente il saggista Max-Erwann Gastineau, “non siamo i discendenti dello stesso trauma”. In effeti :

“ In Oriente, è la memoria del comunismo che continua a lavorare sulla memoria collettiva e a forgiare una cultura della resistenza che valorizzi le radici nazionali. In Occidente, si crede che siano i limiti della legge a proteggere l’Europa dal ritorno dell’autoritarismo nazionalista di ieri. ”

Vedere The New East Trial , Cerf, 2019 ; e l’intervista che Conflits gli ha dedicato di recente.

L’intervento più atteso, nell’imprevista assenza di Matteo Salvini, il cui gruppo politico al Parlamento europeo (il PPE), temeva di vederlo intervenire in una manifestazione che riuniva ospiti di correnti ritenute troppo disparate per non essere compromettenti, è stato quello di Viktor Orban. Il premier ungherese, che nel maggio scorso aveva dichiarato a Bernard-Henri Lévy di “non aver niente a che fare con Marine Le Pen”, non ha avuto paura da parte sua di parlare sullo stesso palco della nipote di quest’ultima, l’ex vice Anche Marion Maréchal, attualmente direttrice dell’ISSEP di Lione, è stata invitata a intervenire durante un notevole discorso di cui la stampa francese ha già fatto eco.

Il capo del governo ungherese ha voluto ricordare al suo pubblico che la politica richiedeva di saper conquistare e mantenere il potere e che il dilettantismo non era d’obbligo. Ci vuole anche, secondo lui, coraggio per difendere le sue idee e metterle in pratica una volta eletto. Questo mettere in pratica le idee su cui è stato eletto un governo è essenziale per consentire una rielezione. Una lezione che sembrò conquistare tutti i partecipanti, sedotti da un Capo di Stato che, a soli 24 anni, aveva osato sfidare il regime comunista e che parve loro incarnare una risposta coerente e solida sia sul piano culturale, sociale, che economico. Il presidente del Consiglio ha quindi voluto ricordare il vigoroso tasso di crescita del Paese (4,8% nel 2018), e di aver mantenuto all’“80%” la sua promessa di creare un milione di posti di lavoro.

Viktor Orbàn ei suoi sostenitori ritengono che il suo Paese, occupato a più riprese “dagli ottomani, dagli slavi e dai comunisti”, debba la sua sopravvivenza solo alla determinazione degli stessi ungheresi. Tuttavia, secondo lui, il liberalismo ei suoi promotori a Bruxelles si stanno rivelando una nuova forza distruttiva per questo Paese di 10 milioni di abitanti. Primo, perché il liberalismo distrugge i vincoli di solidarietà e di affetto che fondavano le nazioni, e perché le sue istituzioni, lungi dall’essere neutrali, sono sostenute da uomini che hanno una propria ideologia.

Aveva così dichiarato, nel febbraio 2019, alla piattaforma delle Nazioni Unite:

“ Da nessuna parte nel grande libro dell’umanità è scritto che gli ungheresi devono esistere. Questa legge è scritta solo nei nostri cuori – e nessuno tranne gli ungheresi se ne preoccupa . ”

Citato da Christopher Caldwell, “L’Ungheria e il futuro dell’Europa” , Claremont Review , primavera 2019

Nonostante il successo che sembrò incontrare il pubblico – che lo ricompensò con pesanti applausi, il presidente del Consiglio ungherese non si atteggiò a leader dei movimenti conservatori e sovranisti, ma anzi insistette nel ricordare il ruolo trainante dell’Italia e di Matteo Salvini in particolare.

L’impressione generale di questa convenzione, come ha notato Douglas Murray nel suo intervento, ha suggerito una serie di malintesi. Ad esempio, è possibile trovare, al di là dei comuni avversari, una dottrina comune tra sovranisti, atlantisti, conservatori, identitari, intellettuali cristiani, agnostici ed ebrei?

Questo fronte comune è davvero paragonabile a quello che si oppose al comunismo, e che già suggeriva molte differenze, se non altro tra le visioni molto diverse difese a loro tempo da Giovanni Paolo II e Ronald Reagan? C’è stato infatti un altro grande assente dal dibattito, a parte Matteo Salvini: è stata la stessa Chiesa cattolica, una delle figure più emblematiche della quale è stata convocata nella sua casa a Roma, anche se non era presente nessun ecclesiastico a rappresentarla. La religione, tuttavia, vi occupava un posto importante. Forse si dovrebbe capire, come ha suggerito Max-Erwann Gastineau nel suo lavoro sull’Europa orientale, che i relatori avevano fatto propria questa massima di Alexis de Tocqueville:

“Non dipende dalle leggi per far rivivere credenze sbiadite; ma dipende dalle leggi interessare gli uomini ai destini del loro paese”.

D’altronde è certo che i temi sollevati in questa giornata alimenteranno un dibattito che non potrà che essere fertile, se non altro per chiarire le differenze tra generazioni e correnti molto disparate.

https://www.revueconflits.com/nationalisme-conservatisme-souverainisme-eglise-viktor-orban/

Un articolo di Michael Severance per Acton Institute.

Alban Wilfert traduzione per Conflits

La Caput Mundi non è sempre stata al vertice dell’economia. Gli 11 secoli di esistenza dell’antica Roma furono quelli di un lungo e faticoso viaggio. Quando fu fondata nel 753 a.C., fece i primi passi come un’ambiziosa rete di villaggi. Successivamente, ha dimostrato la sua potenza politica durante un’inarrestabile espansione repubblicana nel bacino del Mediterraneo per mezzo millennio. Infine, per cinque secoli, fu quell’Impero onnipresente e onnipotente, anche se spesso disfunzionale, che occupò il 25% del mondo conosciuto. Alla fine cadde sotto il peso della propria decadenza morale, politica ed economica dopo la deposizione nel 476 dell’ultimo imperatore d’Occidente, Romolo Augustolo, da parte di invasori barbari.

Proprio come studiamo ancora il latino per comprendere meglio la nostra lingua moderna, riflettere sull’economia antica è utile per comprendere alcune delle leggi economiche fondamentali dei mercati e dei relativi sistemi culturali, che sono sopravvissuti fino alla stessa Città Eterna.

Avvertimento : Molte persone credono ingenuamente nella gloria dell’antica Roma. Vedendola attraverso un prisma di archi trionfali, palazzi di marmo, vasti fori [1] e iconici busti di uomini che hanno portato ordine, pace e prosperità in un’era primitiva della storia umana, sono abbagliati. Lo pensiamo anche noi, sapendo che la Roma pagana non era nell’insieme migliore, almeno moralmente e spiritualmente, dei cosiddetti barbari da essa conquistati.

Spesso, l’antica economia romana è essa stessa osservata attraverso questi occhiali idealistici. Non c’è dubbio che abbia creato il primo Commonwealth operativo transcontinentale e che abbia rappresentato il primo vero tentativo di globalizzazione, ma non si può dire che la sua vita commerciale sia sfuggita a tutte le crisi o che sia stata diretta con mano divina da guru degli affari.

È tuttavia affascinante osservare il funzionamento e, a fortiori , l’efficienza dell’economia romana in un tempo così lungo, con un flusso costante di invenzioni, connessioni e creazione di ricchezza su tre continenti. Questa serie “Romenomics” offrirà l’opportunità di esaminare diversi fattori importanti dell’economia antica, vale a dire:

Leggi anche: La caduta di Roma. Fine di una civiltà, di Bryan Ward-Perkins

Poiché il cuore di qualsiasi mercato funzionante – antico o moderno – essendo il talento umano e la produzione dietro compenso, vale la pena iniziare con una panoramica dei mestieri, delle professioni, delle industrie e dei servizi quotidiani che esistevano nell’antica Roma, compreso il lavoro non retribuito o forzato ( servitù ). A meno che tu non abbia mai aperto un libro di storia antica o visto un peplo come Spartacus, tu sai che la schiavitù rappresentava proporzioni immense della produzione economica romana, per opere private e pubbliche. Si stima che al suo apice, l’Impero Romano avesse un PIL equivalente agli odierni 32 miliardi di dollari. Durante il periodo più intenso di costruzione finanziata dallo stato (strade, stadi, teatri, templi, ingegneria civile), il lavoro degli schiavi ha rappresentato circa il 20-30% dell’attività economica. Questo era particolarmente vero durante i regni di Traiano e Adriano, che costruirono alcuni dei monumenti più antichi di Roma.

Gli schiavi, serviti in latino, fornivano anche una serie di servizi di cui oggi nessuno si lamenterebbe troppo, tanto più che ora sono ben pagati: cucina, parrucchiere, massoterapia, e anche assistenza tecnica a professioni come avvocati, cartografi, ingegneri e persino coloro che hanno aiutato la nomenclatura a mantenere enormi elenchi di nomi e associazioni in rete per politici e l’élite degli affari (molto simile a un antico Rolodex o ai profili dei social network di oggi).

Va da sé che i servi erano chiamati a sfidare la morte negli spettacoli, nei combattimenti di gladiatori e nelle corse dei carri, e nella sicurezza alimentare, cioè nei compiti di garanzia della qualità, quando assaggiavano cibi e bevande per assicurarsi che non fossero avvelenati. Le schiave erano talvolta costrette alla prostituzione o alla sua forma domestica un po’ meno dura, il contubernium , un rapporto in cui un padrone viveva apertamente con il suo schiavo.

Cosa facevano della loro vita i cives , i liberi cittadini? Innanzitutto molti di loro, soprattutto i plebei di rango inferiore, vivevano in condizioni anche peggiori dei servi appartenenti o donati dai nobili patricii , cioè nei bassifondi delle insulae . Hanno dovuto lavorare sodo per raggiungere uno standard di vita molto modesto. I lavori della plebe non erano molto diversi da quelli degli operai o delle piccole imprese familiari di oggi [2]. Gestivano piccoli negozi, chioschi di mercato e taverne, noleggiavano muli, coltivavano piccoli appezzamenti, servivano come “meccanici dei carri armati”, mantenevano stalle e svolgevano compiti di segreteria e logistici. Alcuni erano guide poco pagate, ma il loro lavoro nelle terre straniere appena conquistate era importante. Per la maggior parte, i plebei erano riparatori, fornitori e prestatori di servizi quotidiani di base.

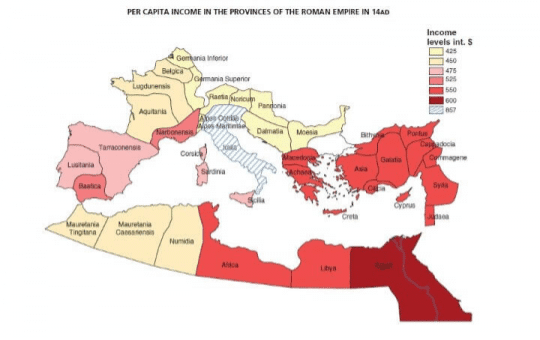

Ma quanto era alto il salario dei plebei? Gli antichi economisti hanno tentato di stimare il reddito pro capite durante il periodo di massimo splendore dell’Impero. Alcuni stimare il reddito annuo di Roma all’inizio del I ° secolo a 570 dollari di oggi. Non è molto, anche se il pane e molti altri alimenti di base fortemente sovvenzionati erano più economici, spesso gratuiti. Quasi l’intero impero viveva ben al di sotto della soglia di povertà. Come oggi, molti redditi sono stati guadagnati “al buio” e non sono stati ufficialmente dichiarati per evitare il tributo (imposta sul reddito). I registri delle entrate pubbliche erano probabilmente imprecisi.