NOTE SU DIPENDENZA DEGLI STATI E GLOBALIZZAZIONE, di Teodoro Klitsche de la Grange

NOTE SU DIPENDENZA DEGLI STATI E GLOBALIZZAZIONE

Indice:

1) Posizione del problema; 2) Dipendenza giuridica e politica; 3) Forme e regolarità politiche; 4) Sovranità e indipendenza: Bodin 5) Transizione di epoche e idee della globalizzazione; 6) Loro inconvenienti; 7) Fini della politica; 8) Conclusione.

1.0 Il pianeta è diviso tra tanti Stati sovrani, i quali formalmente – ossia sul piano giuridico – sono uguali, ma la cui differenza di potere reale ne riduce – correlativamente – la possibilità di esercitare (parzialmente) prerogative e diritti, in applicazione del detto di Spinoza per cui tantum juris quantum potentiae.

Santi Romano (tra i tanti) scriveva che «essendo la comunità internazionale, di regola, paritaria, nel senso che i suoi membri non dipendono l’uno dall’altro, ciascuno di essi… si dice che ha una sovranità perché non è in una posizione subordinata verso altri soggetti»[1]. Tuttavia, proseguiva, tale regola non è assoluta[2]; ma derogarne è sicuramente un’eccezione[3]. Ed occorre distinguere «l’appartenenza ad un’unione amministrativa o alla Società delle nazioni, tanto meno una semplice alleanza, non significa da per sé perdita della sovranità. Viceversa, gli Stati soggetti a protettorato o alla tutela della Società delle nazioni sono eccezionalmente degli Stati internazionalmente non sovrani, cioè subordinati agli Stati protettori o alla Società medesima, che, rispetto ad essi, sono quindi sovrani». Secondo il giurista siciliano, contrariamente all’opinione di altri «la verità è invece che lo Stato protetto, come quello tutelato, non assume solo obbligazioni singole e determinate, ma entra in un complesso “status subiectionis”, si sottomette ad altri soggetti per una sfera più o meno ampia della sua personalità, e tutto ciò riguarda non la sua libertà nel campo dei rapporti veramente obbligatorii, ma la sua posizione d’indipendenza, la sua sovranità e, come conseguenza, anche la sua capacità».

Effetto della mancanza di sovranità è «la limitazione della capacità internazionale degli Stati protetti o tutelati: limitazione che si ha anche…. verso i terzi, il che conferma (trattarsi)… di una posizione personale»[4].

Tale limitazione di capacità non è incompatibile con la personalità internazionale[5]; come conferma, scrive Santi Romano, la condizione degli Stati vassalli (dell’Impero ottomano).

Diverso era il regime giuridico delle colonie, in particolare perché la presenza dello Stato colonizzatore si estendeva anche all’amministrazione interna e diffusa dei territori coloniali.

Tutte tali classificazioni hanno il connotato comune di essere giuridiche – e non solo politiche – e di tradursi in modificazioni degli ordinamenti (e dei collegamenti tra questi) e della normativa conseguente.

Tuttavia, vi sono altre forme di dipendenza assai note, che rispettano formalmente il carattere sovrano dello Stato dipendente[6].

Così ad esempio all’epoca della Guerra Fredda si parlava di «Stati-satellite» in relazione agli Stati dell’Est europeo a regime comunista, quali nazioni egemonizzate da una grande potenza, ma formalmente sovrane (tale carattere era, di rimando, attribuito da oltre cortina a Stati facenti parte della Nato, come Italia e Germania Ovest). Tenuto conto che il dominio politico della potenza egemone nell’Est europeo era esercitato attraverso «partiti fratelli» (comunisti) più che regolamentato in istituti giuridici (i quali comunque, non mancavano) il termine era adeguato alla realtà politica. Com’era naturale, il crollo del comunismo fu anticipato dalla de-comunistizzazione di alcuni di tali Stati e la regolamentazione giuridica dello stato di «satellite», seguì la fine politica dei partiti comunisti.

Stato-fantoccio è un concetto assai prossimo a quello di Stato-satellite. Per lo più l’espressione è usata per Stati – o regimi politici – che devono la loro esistenza a un soggetto più potente, quasi sempre un altro Stato. Spesso è un modo per esercitare l’occupazione militare: in altri casi, anche se il rapporto di «filiazione» tra Stato fantoccio e sconfitta – occupazione militare è (quasi) una regolarità, lo Stato-fantoccio subentra all’occupazione. Non è detto tuttavia che tale carattere implichi una subordinazione giuridica (anzi in genere non esiste) ma è dovuto a motivi politici e militari. Stati-fantoccio hanno ottenuto spesso anche il riconoscimento non solo delle potenze occupanti (o ex-occupanti) ma anche di Stati terzi.

2.0 La distinzione tra l’una e l’altra categoria di Stati per così dire «a sovranità limitata» (o a indipendenza relativa) consiste sotto il profilo giuridico, dalla assenza, nel primo caso (protettorati, colonie) di una (completa) capacità internazionale, e sul piano interno dalla presenza di organi di «controllo» (in effetti di governo o meglio – secondo i casi – di sorveglianza del governo) nominati dallo Stato protettore (ovvero dominante); nella seconda invece la capacità internazionale è piena e l’intromissione nelle attività di governo interne è esercitata (quasi) sempre per influenza politica sull’attività e spesso sulla nomina delle cariche di governo e/o di (alta) rilevanza politica.

Ovviamente in tale ultima classe, vale quanto scriveva Santi Romano per il protettorato (v. sopra): la forma e gli istituti concreti che il dominio politico può assumere non consente di tracciare confini netti; in astratto la differenza degli uni e degli altri è distinguibile agevolmente, in concreto no. Questo soprattutto perché il concetto di dipendenza politica è più ampio e determinante, ovvero è difficile che una dipendenza giuridica non si traduca in politica; nonché – e anche come conseguenza, perché le forme che il dominio assume possono cambiare senza che ne muti la sostanza. L’Egitto moderno ad esempio fu giuridicamente un protettorato della Gran Bretagna solo per pochi anni durante il primo conflitto mondiale, e poi fino al 1922. Ciò non toglie che prima e dopo la Gran Bretagna ne condizionava la politica in modo determinante, di guisa che l’Egitto «indipendente» fu teatro di battaglie tra potenze dell’Asse ed alleati nella seconda guerra mondiale, a quasi vent’anni dalla concessa «indipendenza».

3.0 Le forme (giuridiche) di dipendenza tra gli Stati (o tra Stati ed altri territori) costituiscono un reperto archeologico dopo la fine della seconda guerra mondiale e la decolonizzazione. È difficile trovare un trattato di diritto internazionale, di recente pubblicazione, che li prenda in esame. In qualche modo è comprensibile, atteso che di Stati protetti e di colonie (in senso giuridico, ben s’intende) non risulta che ne esista uno.

Peraltro l’esistenza di unità politiche «dipendenti» si riscontra costantemente nella storia. Lo erano la Giudea, l’Arabia Nabatea, l’Armenia (e altri) ai tempi dell’Impero romano. La Cipro dei Lusignano dipendeva da Venezia, la Transilvania dall’Ungheria nel Medioevo. Le repubbliche rivoluzionarie e poi i regni napoleonici dopo la rivoluzione francese dalla Francia. E così fino alla seconda guerra mondiale (ed oltre).

Tuttavia tale (apparente) assenza – a noi contemporanea – non significa che il rapporto di dominio sia venuto meno. Vale pur sempre la regolarità del politico esposta da Tucidide nel famoso dialogo tra gli ambasciatori ateniesi e i maggiorenti di Melo[7]. Pertanto il dominio (e la differenza tra rapporti di forza che presuppone) si esercita in modo diverso. Ciò per varie ragioni.

In primo luogo perché così viene occultato: non traducendo in istituti giuridici il rapporto di comando-obbedienza, questo è meglio nascosto. Si ubbidisce meglio e con minor resistenza a chi non comanda palesemente e con frastuono di «grida». Inoltre così è attenuata anche la responsabilità: uno Stato sovrano – anche se satellite o fantoccio – è responsabile pienamente dei propri atti (e omissioni), una colonia o un protettorato no (o non pienamente).

4.0 I giuristi, come Santi Romano, pongono il problema in termini giuridici (capacità-personalità); a un pensiero politico realista occorre qualcosa di diverso: più sein che sollen. Si può definire – com’è stato fatto – la sovranità come «competenza sulle competenze»; la si può denotare in un elenco di attività e funzioni (le vraies marques di Bodin); o come decisione sull’idea di diritto che debba valere nella comunità, o semplicemente negandola come fa Kelsen.

Ma, a basarla sul dato reale e concreto, la migliore definizione la si ricava da Sieyés, nelle sue considerazioni sulla Nazione, applicabili alla sovranità «La Nazione esiste prima di ogni cosa, essa è l’origine di tutto. La sua volontà è sempre conforme alla legge, essa è la legge stessa. Prima di essa e al di sopra di essa non c’è che il diritto naturale… una nazione non può né alienare né interdire a se stessa la facoltà di volere; e qualunque sia la sua volontà, non può perdere il diritto di mutarla qualora il suo interesse lo esiga»[8]. È il volere libero, il connotato sostanziale del sovrano.

La stessa impostazione che dava Bodin della sovranità ruota intorno alla volontà del sovrano ed ai suoi limiti, ovvero se sia obbligato dai trattati con gli Stati esteri; o dalla legge; o dalla costituzione; o dal diritto naturale[9].

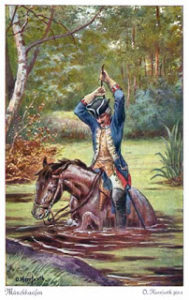

Bodin si pone anche il problema se possa dirsi sovrano un principe che sia feudatario o tributario e inizia affermando «Abbiamo detto poc’anzi che si può dire sovrano solamente chi non dipende, eccezione fatta per Dio, altro che dalla sua spada. Se uno dipende da altri non è più sovrano»[10].

Nel capitolo successivo, dopo aver dato una soluzione così semplice (sovranità = non dipendenza da altri) Bodin espone quali sono le vraies marques de la souveraineté. E scrive: «Infatti, chi non riterrebbe sovrano colui che possa dettar legge a tutti i suoi sudditi, decidere la guerra e la pace, nominare tutti gli ufficiali e magistrati del paese, levare taglie e affrancare chi meglio creda, dar la grazia a chi abbia meritato la morte? Che altro ancora si può richiedere per considerare sovrano un principe?»[11]; ma subito dopo ritorna sullo stretto rapporto sovranità/indipendenza «come potrebbe essere sovrano chi riconosca la giurisdizione di un superiore il quale possa annullare i suoi giudizi, modificare le sue leggi, castigarlo se commette abusi?»[12] e aggiunge, in sostanza, che il tutto è un principio d’ordine[13].

Anche quando scrive della prima marque (cioè del potere di dare, modificare, abrogare le leggi) specifica «Perciò possiamo concludere che la prima prerogativa sovrana è il potere di dare la legge a tutti in generale e a ciascuno come singolo; ma ancora questo non è sufficiente, se non si aggiunge: “senza il bisogno del consenso di nessuno”. Se il principe dovesse attendere e osservare il consenso di un superiore, non sarebbe che un suddito; se di un uguale, avrebbe un compagno di potere; se dei sudditi, del senato o del popolo, non sarebbe sovrano».

Quando poi scrive di un’altra marque, quella di nominare gli alti magistrati, afferma: «Ma ho parlato di ufficiali più alti o di primi magistrati, perché in realtà non vi è Stato ove non sia permesso ai più alti magistrati e a certi corpi e collegi di eleggere qualche ufficiale minore»[14]; così quando tratta del potere di giudicare in ultima istanza (cioè – anche – di annullare le sentenze) sostiene «Ma, al contrario, quando il principe sovrano lascia il suo suddito o vassallo il potere del diritto di giudizio in ultima istanza, o addirittura delle prerogative sovrane che apparterrebbero a lui, egli fa del suddito un principe sovrano»[15].

Bodin doveva cercare di ricondurre alla propria teoria dello Stato (moderno) proiettata nell’avvenire, istituti e rapporti giuridici esistenti in un’età di transizione tra il vecchio ordine feudale (policratico) e il nuovo ordinamento statale; peraltro, forse perché era un giurista, finiva in qualche misura, anche nel cadere in un eccesso di giuridificazione della sovranità[16].

5.0 La teoria di Bodin elaborata, come scritto, in un’epoca di transizione (Hauriou chiamava epoche le diverse fasi di una civiltà o «era»; così l’epoca medievale o quella del rinascimento[17]), può essere rivisitata per valutare la situazione contemporanea anch’essa di transizione (assai avanzata) tra l’ordine westphaliano e uno futuro di cui si percepiscono i contorni.

All’uopo le maggiori differenze tra il vecchio e nuovo ordine sono:

1) Il carattere della globalizzazione. Ovviamente questa non è nata con la fine dell’ordine di Yalta (o con internet), come spesso creduto. Va avanti almeno dalle gradi «scoperte» dei navigatori europei dell’inizio dell’età moderna. La differenza tra il tempo di Filippo II e Elisabetta I e l’attuale è che, fino a qualche decennio fa la globalizzazione era «gestita» o meglio «regolata» e «limitata» dagli Stati (dalla politica): tutela cui si sta sottraendo (o meglio si è già in notevole misura) sottratta.

Il primato dell’economia nella politica si sviluppa riducendo la capacità ordinatrice della seconda e quindi degli Stati.

2) La diffusione dei soggetti «politici». Non sono solo partiti e movimenti partigiani, ma anche lobbies e centri di potere economico e finanziario, sette e chiese. Qualcuno potrebbe obiettare: nulla di nuovo. E in effetti una situazione del genere ha più punti di contatto con l’assetto policratico dei feudatari, delle gilde e degli ordini monastico-militari che con l’età moderna.

3) Le ideologie pacifiste e la diffusione di forme di guerra «alternativa». Ossia non violente o comunque a «bassa intensità».

Il lavoro che ne tratta è l’ormai «classico» «Guerra senza limiti» dei colonnelli cinesi Quiao Liang e Wang Xiangsui. Quel che ne consegue è che simili forme di guerra rientrano facilmente nella disponibilità di soggetti non-politici (nel senso sopra precisato). Come scrivono i colonnelli suddetti «Quando la gente comincia ad entusiasmarsi e a gioire proponendo per la riduzione di forze militari come mezzo per la risoluzione dei conflitti, la guerra è destinata a rinascere in altre forme e su di un altro scenario, trasformandosi in uno strumento di enorme potere nelle mani di tutti coloro che ambiscono ad assumere il controllo di altri paesi o aree. In tal senso esistono fondate ragioni per sostenere che l’attacco finanziario di George Soros all’Asia Orientale, l’attacco terroristico di Osama Bin Laden all’ambasciata militare in Sudan, l’attentato chimico alla metropolitana di Tokyo da parte dei discepoli di Aum Shiri Kyo e i disastri perpetrati ai danni della rete da personaggi come Morris Jr., il cui livello di distruzione non è certo secondario a quello di una guerra, rappresentano una “semi-guerra”, una “quasi-guerra” e una “sotto-guerra”, vale a dire la forma embrionale di un altro genere di guerra»[18].

4) Il potere indiretto. Diversamente dagli imperi europei dell’era moderna dove la potenza colonizzatrice (e dominante) aveva responsabilità per la gestione dei territori soggetti, nel caso delle forme di dominio contemporanee, proprio perché esercitato più con strumenti politici che formalizzate giuridicamente, la responsabilità della potenza (o del potere) egemone non è giuridicamente configurabile. Anche se poi è chiaro che dietro a certi belligeranti e a certe guerre, vi sono potenze che «tirano i fili». Ma è una situazione estremamente comoda quella di uno Stato (o altro soggetto) che esercita un potere senza assumerne la responsabilità. Per questo è molto ricercata e sviluppata in questo tempo di pacifismo imperante (e d’ipocrisia diffusa), anche se non sconosciuta nei secoli passati.

5) Il consenso di terzi nell’esercizio di prerogative sovrane. È questo, come scrive Bodin che de-sovranizza il principe (v. sopra citato rif. nota 11). Nella realtà la dipendenza politica di uno Stato da un altro si è sviluppata, nel corso del XX secolo, in forme diverse, prima sconosciute o comunque meno frequentate.

Tipica è la dipendenza «ideologica» (a partire dalle repubbliche giacobine), dopo la pausa del XIX secolo, è aumentata nel secolo passato; il fattore d’incremento principale è stato il partito (e quindi lo Stato) totale, in effetti anche transnazionale. Com’è evidente nel comunismo «organizzato» prima nel Comintern e poi nel Cominform, ma anche nella diffusione, già nel secondo anteguerra, di partiti fascisti, giunti per lo più al potere nei rispettivi Stati a seguito dell’occupazione militare delle potenze dell’Asse.

La stessa dipendenza economica è incrementata (ideologicamente). Se si reputa ottimale un assetto libero-scambista, questo, in generale è preferibile: ma se si vuole negare che uno Stato abbia il diritto d’imporre limitazioni alla circolazione di merci, servizi e persone, anche nei casi di necessità estrema (eccezione), non lo è. Al contrario: il tutto riduce drasticamente la legittimità del potere politico, il quale istituito per il conseguimento del bene comune, trova in questo la propria regola di comportamento.

Altri tipi di dipendenza – spesso correlativi alla «permeabilità» degli Stati, si possono sviluppare attraverso il progresso tecnologico: se i due bravi colonnelli sopra citati configurano un atto di guerra con attacchi informatici, il relativo mezzo può essere utilizzato come strumento d’influenza e quindi di dipendenza.

Il potere mediatico può ottenere lo stesso risultato: anche in tal caso la corrispondente forma di guerra, ossia la guerra psicologica può convertirsi, in periodo di pace, in un’influenza/dominio sull’opinione pubblica di un popolo, determinandone scelte e orientamenti.

6) La negazione del nemico. L’aspirazione diffusa alla pace, convertita in «dottrina» dalle ideologie pacifiste che hanno come connotato comune di aver trovato l’elisir per eliminare la lotta (i mezzi sono diversi secondo l’una o l’altra)[19] comporta anche la negazione del nemico; ma la lotta è una condizione generale della politica, e l’ostilità (attuale o potenziale) ne è il corollario (e il presupposto).

La negazione del nemico è l’altra faccia di quella della guerra (convenzionale o meglio, tradizionale): solo assai più radicale. Per cui si crede che evitando la prima venga meno anche il secondo; nella realtà anche mancando quella la competizione per il potere tra diversi gruppi umani rivali continua ad esistere, e a generare altre forme di lotta per il potere: quelle, sopra ricordate, dei «bravi colonnelli» cinesi.

7) Pluralismo e responsabilità. Il pluralismo e le creazioni di aree – per lo più riferibili al diritto privato (quello che Hauriou chiamava droit commun – internazionale per natura) – attraverso Tribunali internazionali, costituiscono altre occasioni appetibili di rendere permeabili gli Stati. Ancor di più quando norme e decisioni internazionali divengono vincolanti attraverso meccanismi appositi, previsti anche per disposizione costituzionale (come l’art. 10 della nostra Costituzione). La responsabilità del sovrano è così dispersa – come il potere – nell’organizzazione policratica e nelle riserve di competenza correlate. Un’esigenza e assetto condivisibile ma che crea delle ghiotte opportunità di influenza.

Nella realtà il diritto, sia che consista in trattati che in decisioni di Corti interne o internazionali, secondo il pensiero politico (e giuridico) classico non poteva prevalere sulla politica e sulla necessità di protezione della comunità che la connota. Vale in generale ciò che diceva Bismarck dei trattati «Nessuna grande nazione potrà essere indotta a sacrificare la propria esistenza sull’altare della fede nei patti».

8) L’economia cosmopolitica e l’economia politica. Scriveva Friedrich List che i primi economisti come «Quesnay, che fece sorgere per primo l’idea della libertà universale del commercio, fu il primo ad allargare le ricerche su tutto il genere umano, senza però tener conto del concetto di nazione»[20].

In realtà List capiva assai bene come tra economia «cosmopolitica» e «politica» il fundamentum distinctionis era proprio l’insopprimibilità della politica come essenza (à la Freund) e come protezione dell’esistenza e conseguimento del bonum commune. Se le idee di Adam Smith sono astrattamente fondate, sono del tutto applicabili solo in un contesto senza guerra e senza volontà di dominio (cioè nel collodiano paese dei balocchi o qualche utopia del genere). Infatti scrive di Smith «Anche se, qua e là, parla della guerra, succede solo di passaggio e assai raramente. Tutti i suoi argomenti si basano sulla pace eterna…Evidentemente Adam Smith ha concepito la pace come pace eterna al modo dell’abate di St. Pierre». E lo stesso J. B. Say, il quale «chiede esplicitamente, per poter concepire l’idea della libertà di commercio, che si ammetta l’esistenza di una Repubblica Universale»[21]; e che se avesse scritto di economia politica (e non cosmopolitica) «difficilmente avrebbe potuto fare a meno di partire dal concetto e dalla natura della nazione e di dimostrare quali cambiamenti essenziali l’economia del genere umano deve subire per il solo fatto che il genere umano è suddiviso in nazionalità distinte, formanti un fascio di forze e di interessi, e poste, nella loro libertà naturale, di fronte ad altre società simili a loro»[22].

E List sostiene che «Tutti gli scrittori teorici hanno ripetuto questo errore. Anche Sismondi chiama l’economia politica “la science qui se charge du bonheur de l’espèce humaine”». Differente è la politica. Questa ha il compito di proteggere l’esistenza (particolare) di una comunità umana e come conseguire il bene comune della stessa[23].

Ed è perciò concettualmente e (spesso) oggettivamente contrapposta al principio cosmopolitico. List ricorda che Thomas Cooper «nega perfino l’esistenza della nazionalità. Egli chiama la nazione “una invenzione grammaticale fatta solo per evitare perifrasi, una cosa inesistente (a non entity) che esiste solo nelle teste degli uomini politici”»[24] affermazione che l’economista tedesco considera coerente «perché è chiaro che se si ammette l’esistenza della nazione, con la sua natura ed i suoi interessi, si presenta anche la necessità di modificare l’economia della società umana in relazione a questi interessi speciali»[25].

E proseguiva insistendo sugli inconvenienti, per l’economia di una nazione, che possono derivare dal differente grado di sviluppo con le altre; onde per beneficiare realmente di un sistema di libero scambio internazionale occorre che le comunità nazionali raggiungano «un uguale grado di civiltà, di formazione politica e di potenza»[26]; per cui «Perché la libertà di commercio possa agire liberamente e naturalmente, occorre prima di tutto che i popoli meno progrediti vengano portati, mediante interventi di vario genere, allo stesso livello di sviluppo al quale è pervenuta l’Inghilterra»[27].

List, che è considerato spesso un avversario del laissez-faire, appare più esattamente come un realista difensore delle insopprimibili esigenze e presupposti della politica (e del politico).

9) I diritti umani. Che dei diritti umani e delle loro violazioni si sia fatto un uso improprio (per l’intervento negli affari – un tempo interni – degli Stati sovrani) è cosa spesso affermata e nota. Già Hobson stigmatizzava l’analogo uso, da parte della Gran Bretagna nel XIX secolo dell’affermazione che «la nostra politica imperiale e coloniale è animata dalla volontà di diffondere in tutto il mondo le arti del libero autogoverno di cui godiamo in patria» e la contestava affermando che «alla vasta maggioranza dei popoli del nostro impero noi non abbiamo attribuito alcun vero potere di autogoverno, né abbiamo alcuna seria intenzione di farlo, né d’altra parte crediamo seriamente che sia possibile farlo» dato che «dei trecentosessantasette milioni di sudditi che vivono fuori dalle isole britanniche, non più di undici milioni, ossia uno su trentaquattro, hanno una qualche forma di autogoverno per quanto riguarda la legislazione e l’amministrazione»[28] e che «da quando le prime luci del nuovo imperialismo negli anni settanta hanno dato piena coscienza politica all’impero, è divenuto un vero luogo comune del pensiero liberale sostenere che la missione imperiale dell’Inghilterra è quella di diffondere l’arte del libero governo»[29].

Un giudizio simile mutatis mutandis, merita l’uso strumentale dei diritti umani.

- Le idee sopra elencate sono le principali giustificazioni ideologiche di una globalizzazione che cerca di eliminare (o ridurre) i limiti che la politica e gli Stati possono porle.

In effetti le controindicazioni che una situazione del genere possa provocare sono già indicate nel pensiero politico (ed economico) di cui gli autori sopra ricordati costituiscono una (quantitativamente) piccola parte.

Il primo di tali inconvenienti è che l’ordine mondiale globalizzato non si pone – o non lo fa adeguatamente – il presupposto e la conseguenza che si accompagnano a quello: ossia il potere e la responsabilità.

Maurice Hauriou sosteneva che «il potere è una libera energia della volontà che si fa carico d’intraprendere il governo di un gruppo umano attraverso l’ordine ed il diritto»[30]. In tale definizione, proseguiva, vi sono tre elementi essenziali: 1) che il potere è una libera energia della volontà; 2) che il potere è un imprenditore di governo; 3) e che lo fa con la creazione dell’ordine e del diritto. Nelle concezioni globalizzatrici, a parte il richiamo all’idea d’impero, d’altra parte non meglio precisata, questa è soprattutto di assai dubbia praticabilità. Infatti in primo luogo si pone il problema di chi è lo Stato imperiale. Forse gli USA? E allora perché, malgrado guerre umanitarie e interventi di peace-keeping, non riescono a «normalizzare» i popoli (e gli Stati) occupati dalla NATO (o da coalizioni di Stati membri della NATO)[31]. E Cina e Russia che fanno?

Per cui l’idea d’impero – data la scarsa probabilità che la «testa» ne siano gli USA, diventa evanescente, ma più realistica. Così nel notissimo saggio di A. Negri e M. Handt, «Impero» in cui la forma di governo dell’Impero è una galassia formata da organizzazioni di Stati, Banca mondiale, clubs vari e multinazionali[32]. È chiaro che un sistema siffatto, in effetti policratico, è «governabile» solo a prezzo di guerre, talvolta «tradizionali» (anche se mascherate da «operazioni di polizia internazionale»), più spesso asimmetriche (nel senso dei colonnelli cinesi più volte ricordati): a regolarlo sono assai più i rapporti di forza che il diritto.

Per cui come un governo siffatto possa garantire un’impresa di governo attraverso l’ordine e il diritto è difficile da immaginare. Di fatto non c’è un governo nel senso di un centro di riferimento in fatto e in diritto irresistibile; non c’è neppure una volontà, che richiede di essere personale (o pluripersonale) di un organo deputato a decidere (parlamento, consiglio dei ministri, Capo dello Stato), ma solo procedure informali riconducibili ad accordi, evidentemente fondati sui rapporti di forza; non c’è neanche un ordine, intesto nel senso di ordine sotto un’autorità (e una gerarchia) riconosciuta[33]; ne è configurabile un diritto – almeno completamente – perché questo va comunque distinto – come scriveva Hauriou – in droit disciplinaire (quello emanato dall’istituzione e basato sul rapporto di comando-obbedienza) e droit commun (quello fondato sulla socievolezza umana e quindi internationale)[34]. E il droit disciplinaire qui manca (il che non significa che non vi sia il rapporto comando-obbedienza).

- Scrive Freund peraltro che il bene comune – scopo dell’azione politica – si distingue, secondo il presupposto dell’amico/nemico (e del comando/obbedienza) nei due aspetti della sicurezza esterna e della concordia interna. Ma, in una società globalizzata la prima ha un senso depotenziato, almeno se la globalizzazione è intesa, come generalmente ritenuto, quale percorso per eliminare guerra e ostilità. Una volta che si fantastica di toglierle di mezzo, il problema (si immagina) è risolto. Quindi niente Stati (in senso westphaliano) né «politica» in un mondo globalizzato.

Quanto alla concordia interna, fondata più sul presupposto del comando-obbedienza, che su quello dell’amico-nemico, questo appare un obiettivo ancor più difficile da conseguire per un potere globalizzatore. Alla base di quella c’è il romano idem sentire de re publica, cioè la condivisione in un gruppo umano della fiducia in istituzioni, valori, interessi nonché la consapevolezza di una comune appartenenza (per lingua, tradizione, religione). Ovviamente tutti tali elementi determinano la particolarità e la specificità del gruppo politico, come tale già contrapposto ad un potere che si pretende universale[35].

Peraltro, nel processo di formazione delle unità politiche è l’idem sentire, o per dirla alla Payne, il common sense comunitario che favorisce e determina il costituirsi dell’unità politica e non viceversa (o per lo meno è questo il percorso normale e maggiormente praticato).

Questo in una società planetaria manca o è carente e inidoneo a costituire una base di consenso e condivisione a un potere universale, mentre fondamentalisti, nazionalisti, gruppi etnici (e così via) tuttora hanno la capacità di costituire sintesi politiche. Finché le identità delle varie comunità saranno così diverse è bizzarro pensare che, nella modestia di un sentire comune «universalista» si possa costituire (qualcosa che somigli a) una unità politica.

In Europa le ultime costituite, cioè Italia e Germania, a parte i fattori unificanti (lingua, territorio, «razza», consuetudini, e per l’Italia la religione cattolica), hanno richiesto un’opera di convinzione dello spirito pubblico durata oltre mezzo secolo (almeno: dall’età napoleonica a oltre metà dell’800); e comunque diverse guerre. Pretendere di costruirne anche solo un surrogato a tavolino e con la collaborazione di banche e burocrazie è frutto di aspirazioni scambiate per realtà possibili.

- Senza le condizioni possibili per realizzare l’unità politica, come può fondarsi un ordine internazionale «globalizzato»?

Machiavelli nel Principe scriveva che «Dovete adunque sapere come e’ sono dua generazioni di combattere: l’uno, con le legge; l’altro, con la forza. Quel primo è proprio dello uomo; quel secondo, delle bestie. Ma perché el primo molte volte non basta, conviene ricorrere al secondo: pertanto ad uno principe è necessario sapere bene usare la bestia e lo uomo»[36]. Tale passo è stato interpretato in più modi e d’altra parte il pensiero denso e la scrittura efficace e concisa del Segretario fiorentino esprimono spesso meno parole che giudizi: uno dei quali è quello, ripreso secoli dopo da de Maistre che dove non c’è sentenza c’è lotta. Istituzioni (politiche) leggi, sentenze e ciò che presuppongono (cioè consenso, idem sentire, tradizione e così via) sono sistemi per produrre ordine e decisioni alternativi alla lotta. Giudizio che anche nei tempi presenti appare confermato. Dopo la caduta dell’ordine di Yalta – che era un ordine di sistemi politici «regionali» (occidente, comunismo, e – al massimo – «terzo mondo») le guerre convenzionali e «innovative» appaiono aumentate, ed estese a regioni del pianeta prima risparmiate, come l’Europa orientale, il Caucaso e parte del Medio Oriente. Dei soggetti «guerreggianti» oltre agli Stati e ai movimenti di liberazione nazionale, abbiamo un po’ di tutto.

D’altra parte la stessa invocazione alla «pace» e alla riduzione degli armamenti appare diventata uno strumento di guerra. Se la deterrenza della guerra consiste nel fatto che i contendenti possono arrecarsi danno reciproco, il limitare giuridicamente la possibilità di reazione è il tentativo di usare del diritto per impedire – nella maggior parte dei casi – la resistenza alla forza, e così cristallizzare i rapporti di potere, mantenendone le ineguaglianze.

Il che è soprattutto temibile nel caso di guerre condotte con mezzi non violenti, come quelle descritte dai «bravi colonnelli». Il tutto finisce col somigliare ad una rivisitazione attualizzata alla situazione contemporanea dei Trattati ineguali tra potenze europee ed asiatiche dell’800.

Con in più due caratteri specifici: che – per lo più, ciò serve a ridurre i rischi dell’aggressore, il quale, se sa di non dover subire una reazione violenta, può tranquillamente esercitare l’azione non violenta. E la seconda, usuale, che il tutto più che nei trattati è sancito attraverso la persuasione dell’opinione pubblica. La pace (intesa come non-violenza) è così mezzo di dominio.

Che «forza» e «legge» siano modi di combattere, come scrive Machiavelli, ossia d’imporre la propria volontà, è spesso dimenticato; così del pari, è – anche se in misura minore – trascurato che forza e legge sono anche modi di governare, non (totalmente) alternativi, ma piuttosto complementari. La «legge» senza forza è inutile: la forza senza legge è arbitrio violento.

Nella realtà occorrono entrambi. Se la combinazione di forza e regola è la normalità del governo dei gruppi umani, così come il potere responsabile è l’ordinatore ideale, quello che si profila nel mondo globalizzato appare tra i meno preferibili. Perché si risolve nell’affidare prevalentemente alla forza e all’astuzia (del potere esistente) il massimo della potenza disponibile senza la prospettiva che possa riuscire a creare un ordine che sia veramente tale.

Teodoro Klitsche de la Grange

[1] V. Corso di diritto internazionale, Padova 1933, p. 115.

[2] V. «poiché la regola dell’indipendenza internazionale dei soggetti, non è assoluta, ma ha delle eccezioni, ne viene che un soggetto può assumere una posizione di superiorità verso un altro, in base allo stesso diritto internazionale, e quindi si possono avere degli Stati che sono titolari di una potestà sovrana di mero diritto internazionale su Stati che, per la loro posizione sempre internazionale, sono subordinati ai primi e per ciò non sovrani. Così, p. es., nel protettorato» op. loc. cit.

[3] V. «Come si è visto, che un soggetto sia per diritto internazionale sovrano rispetto ad un altro non sovrano, nel senso che su questo eserciti una potestà, non è la regola, ma l’eccezione» op. cit.

[4] Op.cit., p. 117; e conclude «data la grande varietà che il protettorato può assumere, è difficile formulare principii generali, ma si può affermare che essi implicano sempre una limitazione della capacità di diritto e inoltre la perdita in taluni casi, o la diminuzione in altri, della capacità di agire».

[5] Op. cit., p. 118

[6] Anche giuridicamente, ma solo fino a un certo punto. Diversamente dallo «status» dei protettorati, le limitazioni vi sono, ma a parte la minore entità, non si traducono in una condizione stabile e regolata da dipendenza, ma a modifiche secondarie, ma talvolta significative, dei diritti degli stessi. Così le collaborazioni tra amministrazioni civili e militari.

[7] «Le nostre opinioni sugli Dei, la nostra sicura scienza degli uomini ci insegnano che da sempre, per invincibile impulso naturale, ove essi, uomini o Dei, sono più forti, dominano» v. La guerra del Peloponneso trad. it. di P. Sgroj V, 105/110.

[8] Qu’est-ce le tiérs État trad. it. di G. Troisi Spagnoli, in Opere Tomo I, Milano 1993, pp. 255-257.

[9] Scrive Bodin «Se dunque il principe sovrano è per legge esente dalle leggi dei predecessori, ancor meno egli sarà obbligato a osservare le leggi e le ordinanze fatte da lui stesso: si può ben ricevere la legge da altri, ma non è possibile comandare a se stesso, così come non ci si può imporre da sé una cosa che dipende dalla propria volontà, come dice la legge: nulla obligatio consistere potest, quae a voluntate promittentis statum capit; ragione necessaria, che dimostra in maniera evidente come il re non possa essere soggetto alle leggi» Six livres de la République, trad. it. di M. Isnardi Parenti, Torino 1988, p. 360.

[10] Op. cit., p. 407 (il corsivo è nostro).

[11] Op. cit., p. 480.

[12] Op. cit., p. 481.

[13] «E in breve abbiamo dimostrato le assurdità intollerabili che conseguirebbero se i vassalli fossero sovrani, anche nel caso che non abbiano nulla che non dipenda da altri; e che cosa avverrebbe se si considerassero uguali il padrone e il servitore, il signore e il suddito, chi presta giuramento di fedeltà e chi lo riceve, chi comanda e chi è obbligato all’obbedienza» (il corsivo è nostro) op. loc. cit.

[14] Op. cit., p. 503.

[15] Op. cit., p. 511 (il corsivo è nostro).

[16] V. J. Freund secondo cui «i giuristi, seguiti da certi filosofi della politica, hanno cercato di spogliare della sovranità il comando. E Bodin è in parte responsabile di questa opera» L’essence du politique, Paris 1965, p. 117.

[17] V. La science sociale traditionnelle, rist. in Ecrits sociologiques, Dalloz, Paris 2008, p. 233 ss.

[18] Guerra senza limiti, L.E.G., Gorizia 2001, p. 39 e i colonnelli aggiungono «Comunque si scelga di definirla, questa nuova realtà non può renderci più ottimisti che in passato. Ciò perché la riduzione delle funzioni della guerra in senso stretto non implica affatto che quella guerra abbia cessato di esistere. Anche nella cosiddetta era postmoderna e post-industriale la guerra non sarà mai eliminata del tutto. E’ solo tornata a invadere la società in modi più complessi, più estesi, più nascosti e sottili», op. loc. cit. (il corsivo è nostro).

[19] V. Sul pacifismo e sulla pace le considerazioni di Freund, op. cit., pp. 620 ss; v. A. Salvatore, Il pacifismo, Roma 2010. In genere sull’incompatibilità tra sovranità dei popoli e globalizzazione v. l’attento studio di Alain de Benoist, Oltre la sovranità, Arianna Editrice, Bologna 2012, in particolare pp. 97-106.

[20] Das nationale system der Politischen Ökonomie, trad. it. Di H. Avi e P. Tinti Milano 1972, p.149 (il corsivo è nostro); e prosegue «Quesnay tratta evidentemente dell’economia cosmopolitica, cioè di quella scienza che insegna come tutto il genere umano può raggiungere il benessere, mentre per contro l’economia politica ed altre scienze si limitano ad insegnare come solo una data nazione possa raggiungere il benessere, la civiltà e la potenza, nelle condizioni mondiali date e per mezzo della sua agricoltura, industria e commercio. Adamo Smith diede alla sua dottrina la medesima estensione, ponendosi il compito di giustificare l’idea cosmopolitica dell’assoluta libertà del commercio mondiale… Adamo Smith non si pose il compito di trattare dell’oggetto dell’economia politica, vale a dire della politica che ogni paese deve seguire per fare dei progressi nelle sue condizioni economiche. Egli intitola la sua opera: Della natura e delle cause della ricchezza delle nazioni, cioè di tutte le nazioni delle quale si compone il genere umano. In una parte speciale della sua opera egli parla dei diversi sistemi dell’economia politica, ma solo con l’intenzione di dimostrare la loro vanità e per provare che al posto dell’economia politica o nazionale deve subentrare l’economia universale».

[21] E prosegue «Quei principi, però, che riguardano gli interessi di nazioni intere come tali ed in rapporto alle altre nazioni, formano invece l’economia pubblica (économie publique). Mentre l’economia politica tratta gli interessi di tutte le nazioni, di tutta la società umana in generale», op.cit., p. 50 (i corsivi sono nostri).

[22] Op. loc. cit. (il corsivo è nostro).

[23] Come scrive Freund: «qual è il bene specifico dell’attività politica… come Hobbes non cessa di ripetere il bene comune dello Stato e quello del popolo che formano insieme una collettività politica. In effetti se gli uomini continuano a vivere in collettività politiche, è perché vi trovano un interesse. Ci sono forti probabilità che se la natura umana non trovasse alcuna soddisfazione (bien) in tale genere di vita nessuna unità politica potrebbe essere stabile e durevole», v. Qu’est ce-que la politique, Paris 1965,p. 38.

[24] Op. cit., p. 151.

[25] Op. loc. cit..

[26] Op. cit., p. 155.

[27] Op. cit., p. 159.

[28] V. Imperialism. A study, trad. it., di L. Meldolesi, Milano 1974, p. 102.

[29] Op. cit., p. 105.

[30] Précis de droit constitutionnel, Sirey, Paris 1929, p. 14.

[31] Volutamente ho rispolverato il termine di «normalizzazione» di bresneviana memoria, perché, malgrado tutto, l’intervento del 1968 in Cecoslovacchia del patto di Varsavia (cioè di un vero impero regionale) riuscì a ricondurre all’«obbedienza» una nazione riottosa, senza che ciò degenerasse in guerre civili o partigiane: fu un intervento di successo, come, in passato, molti del XIX secolo. Che poi il comunismo sia imploso è un fatto che trascende la dimensione politica e strategica dell’ordine nell’impero sovietico: il crollo del comunismo è dovuto all’incompatibilità del sistema con i presupposti del politico e, più in generale, con le innate tendenze dell’uomo.

[32] Il carattere informale e non strutturato del potere globalizzatore è stato notato da molti. Tra i quali ricordiamo F. Cardini, La Globalizzazione, Rimini 2004; G. Ferrara, Derubati di sovranità, Vicenza 2014.

[33] Che è poi il senso agostiniano di ordine e di pace «la pace della città è l’ordinata concordia dei suoi cittadini nel comandare e nell’obbedire; la pace della città celeste è la più perfetta e armoniosa concordia nel gioire di Dio e nel godere vicendevolmente in Dio; la pace di tutte le cose è la tranquillità dell’ordine. E l’ordine è la disposizione degli esseri uguali e disuguali che assegna a ciascuno il posto che gli conviene» v. De civitate Dei, trad. it., Roma 1979, p. 1161.

[34] V. M. Hauriou, op. cit., p. 97 ss.

[35] Come scrive M. Veneziani Comunitari o liberali, Laterza, Bari 2006,p. 105 «Da una parte la globalizzazione congiunta all’internazionalismo porta a superare i confini territoriali; ma può esistere una comunità illimitata, che coincide alla fine con l’umanità? Puoò esistere cioè una comunità che non riconosce tratti specifici, provenienze condivise, tradizioni comuni ma solo la comune appartenenza al genere umano? Più giusto in questo caso è parlare di cosmopolitismo e non di democrazia comunitaria»; il che pone il problema del politico e della sua pretesa estinguibilità.

[36] Principe XVIII (il corsivo è nostro).