Hitler Ahoy: la flotta di superficie del Terzo Reich

Hitler Ahoy: La flotta di superficie del Terzo Reich_di Big Serge

Storia della guerra navale, parte 14

26 novembre 2025

∙ A pagamento

CONTRIBUITE!!! La situazione finanziaria del sito sta diventando insostenibile per la ormai quasi totale assenza di contributi

Il sito Italia e il Mondo non riceve finanziamenti pubblici o pubblicitari. Se vuoi aiutarci a coprire le spese di gestione (circa 4.000 € all’anno), ecco come puoi contribuire:

– Postepay Evolution: Giuseppe Germinario – 5333171135855704;

– IBAN: IT30D3608105138261529861559

PayPal: PayPal.Me/italiaeilmondo

Tipeee: https://it.tipeee.com/italiaeilmondo

Puoi impostare un contributo mensile a partire da soli 2€! (PayPal trattiene 0,52€ di commissione per transazione).

Contatti: italiaeilmondo@gmail.com – x.com: @italiaeilmondo – Telegram: https://t.me/italiaeilmondo2 – Italiaeilmondo – LinkedIn: /giuseppe-germinario-2b804373

Quando nel settembre 1939 scoppiò la Seconda guerra mondiale, i livelli di preparazione variavano notevolmente in Europa, sia tra i vari gruppi di leadership e istituzioni che al loro interno. La guerra fu accolta dai francesi e dagli inglesi con un generale senso di cupa rassegnazione e dai tedeschi con un curioso misto di aggressività e apprensione, mentre la Polonia vide il suo iniziale stato d’animo di forte sfida e determinazione a difendersi sciogliersi di fronte al travolgente piano di manovra tedesco e al nuovo e letale pacchetto tattico della Wehrmacht. Tuttavia, probabilmente l’istituzione militare meno preparata a questa nuova guerra non era né l’esercito polacco, né quello francese o britannico, ma il ramo dimenticato delle forze armate tedesche: la marina.

Il Marina militare(Marina da guerra) del Terzo Reich era un’istituzione curiosa, piena di contraddizioni, sprechi di risorse e confusione strategica. La leadership navale nutriva ambiziosi sogni di una formidabile flotta di superficie atlantica, senza avere la minima idea di come una flotta così imponente potesse inserirsi nei programmi della politica estera tedesca, né della base materiale necessaria per costruirla. Ci sono pochi esempi equivalenti di un divario così enorme tra ambizioni militari e realtà: mentre la Kriegsmarine propagandava il famoso “piano Z” per costruire una flotta di oltre 700 navi, in grado di difendere la fortezza Europa dalle marine britanniche (o americane), la Marina tedesca iniziò in realtà la guerra con solo una manciata di navi da guerra, e le sue operazioni più famose coinvolgevano generalmente una sola nave, o al massimo una coppia, che fuggiva disperatamente per salvarsi la vita.

Per molti versi, la flotta di superficie tedesca divenne una sorta di perfetto buco nero per le risorse. Negli anni precedenti la guerra, fu avviato un programma di costruzione nominalmente ambizioso, che era ancora agli albori quando scoppiò il conflitto. I pianificatori navali si stavano preparando esplicitamente per una guerra a metà del secolo, con programmi di costruzione che miravano al completamento nel 1948. Di conseguenza, la marina era del tutto impreparata alla guerra nel 1939 e la flotta di superficie non minacciò mai di svolgere alcuna funzione strategica significativa. Tuttavia, la portata del programma di costruzione era sufficiente per consentire alla marina militare di sottrarre risorse finanziarie e industriali significative alle forze di terra e alla aviazione militareSi trattava di uno spreco impressionante: le spese navali erano sufficientemente elevate da indebolire gli altri corpi della Wehrmacht, ma troppo tardive e insufficienti per rendere la marina un corpo militare utile a sé stante. Inoltre, gli investimenti inutili nelle navi di superficie, in particolare nelle navi da guerra, indebolirono materialmente l’unico elemento della Kriegsmarine che aveva una funzione strategica: gli U-Boot. Il risultato fu una forza abbastanza costosa da cannibalizzare il resto della Wehrmacht (e se stessa), ma troppo immatura e piccola per fare qualcosa di utile su scala strategica. Nell’unica campagna tedesca in cui la marina militare svolse un ruolo fondamentale, i combattimenti limitati distrussero la maggior parte della flotta di superficie.

Non c’è da stupirsi, quindi, che la flotta di superficie tedesca sia poco presente nelle storie popolari della guerra. Forse l’unica impressione forte di questa forza è l’inseguimento della Bismarck nel 1941, spesso etichettata in modo un po’ approssimativo come una “supercorazzata” tedesca. L’infamia della Bismarck è probabilmente giusta, semplicemente nel senso che la sua breve vita di servizio fu indubbiamente emozionante, ma il suo impatto strategico fu essenzialmente nullo. Ignorando la Kriegsmarine, tuttavia, si ignorano altre questioni importanti, come le lezioni tattiche tratte dalla guerra marittima in Europa e le questioni strategiche relative all’allocazione delle risorse. Resta il fatto che nel 1939, alla vigilia della guerra, la Kriegsmarine ricevette un’ondata di finanziamenti tali che le spese navali della Germania furono, almeno temporaneamente, le più alte al mondo, superiori persino a quelle di potenze chiaramente orientate alla marina come il Giappone e la Gran Bretagna. Anni dopo l’inizio della guerra, la marina continuò ad assorbire centinaia di migliaia di nuovi effettivi, anche se strategicamente era in declino. Sorge spontanea una domanda: a cosa servì tutto questo?

Un sogno, un progetto e una follia

Come praticamente tutti gli aspetti dello Stato tedesco tra le due guerre, il Marina imperiale (Marina Militare) era vincolata dal Trattato di Versailles, che limitava il personale e le navi. Ai tedeschi erano consentite sei corazzate pre-dreadnought, sei incrociatori leggeri, dodici cacciatorpediniere e dodici torpediniere. I sottomarini erano vietati. Per quanto riguarda il personale, la marina era limitata a soli 15.000 uomini, un numero irrisorio che era particolarmente ridotto perché includeva non solo gli equipaggi della flotta, ma anche le installazioni costiere, le comunicazioni, le riparazioni e le basi, l’amministrazione e le accademie navali. Se si consideravano anche le disposizioni del trattato che proibivano la creazione di un’aviazione tedesca, il risultato era una forza tecnologicamente primitiva (priva di moderne corazzate, aviazione navale e sottomarini) con un organico ridotto all’osso, adatta solo alla difesa costiera a bassa intensità.

Entrano in scena Adolf Hitler e il programma di riarmo tedesco, avviato nel 1934. Come gli altri corpi armati, anche la Marina imperiale(ufficialmente rinominato Marina militarenel 1935) decise di partecipare fin dall’inizio alla corsa al riarmo e già nel 1934 Hitler ed Erich Raeder (capo del comando della Marina) avevano concordato che l’espansione a lungo termine della flotta avrebbe dovuto avvenire nonostante l’opposizione britannica. Come il più ampio programma di riarmo tedesco, tuttavia, l’ampliamento della flotta avvenne in un contesto complicato, caratterizzato da limitazioni delle risorse, priorità strategiche contrastanti e sforzi da parte dei britannici per trovare soluzioni ragionevoli che integrassero la Germania di Hitler in un ordine europeo stabile. Nel caso della marina, quest’ultimo assunse la forma dell’accordo navale anglo-tedesco del 1935, attraverso il quale Londra allentò unilateralmente (cioè senza consultare la Francia) i limiti di Versailles e permise alla Germania di costruire un tonnellaggio equivalente al 35% della Royal Navy.

L’accordo navale del 1935 è spesso criticato nella storiografia come un caso archetipico di appeasement, con gli ingenui britannici che assecondarono il riarmo di Hitler dando il via libera all’espansione della flotta tedesca. Ciò è profondamente ingiusto e ignora il più ampio sforzo compiuto dai britannici per utilizzare la diplomazia navale al fine di garantire la supremazia della Royal Navy. Il Trattato navale di Washington del 1922 e i suoi addenda avevano già codificato i rapporti tra le navi da guerra con i giapponesi, e le analisi fornite dall’Ammiragliato prevedevano che consentire alla Germania di costruire il 35% del tonnellaggio britannico avrebbe preservato una stretta superiorità della Royal Navy sulle flotte combinate tedesca e giapponese: vale a dire, avrebbe protetto il vantaggio britannico sia nelle acque europee che in quelle asiatiche e preservato lo standard delle due potenze.

Più in generale, gli inglesi stavano cercando di superare in modo sicuro un periodo di vulnerabilità strategica, un fatto che spesso non viene compreso nelle accuse di “appeasement”. La depressione economica aveva devastato gran parte dell’industria cantieristica britannica e creato una forte spinta al controllo dei costi. In combinazione con i trattati navali di Washington (1922) e Londra (1930), ciò aveva rinviato i piani di sostituzione delle corazzate britanniche esistenti almeno fino al 1936. Il ritardo nella costruzione di navi da guerra di nuova generazione era particolarmente importante, perché impediva alla Gran Bretagna di continuare le politiche del defunto Jackie Fisher (morto nel 1920), che aveva perseguito la supremazia navale britannica all’inizio del secolo attraverso un programma di superiorità tecnologica. La politica di Fisher era stata quella di garantire il vantaggio britannico guidando il mondo nella costruzione delle navi più nuove e potenti (a partire dalla Corazzata), ma questo approccio era ovviamente impossibile nei primi anni ’30 perché le condizioni economiche rendevano impossibile promuovere la costruzione di una nuova classe di corazzate. Pertanto, gli inglesi furono costretti a perseguire una strategia di equilibrio quantitativo (titolando attentamente il numero di corazzate equivalenti), piuttosto che la politica più costosa della superiorità qualitativa.

L’obiettivo generale britannico continuava ad essere quello di preservare la superiorità rispetto alla combinazione del Giappone e della marina europea più grande, e la diplomazia navale sembrava offrire il modo più economico per farlo. Quando Hitler chiese un tonnellaggio pari al 35% di quello della Royal Navy, con il pretesto di raggiungere una quasi parità con la Francia, questa sembrò un’occasione propizia per cooptarne la Germania nella più ampia politica britannica di supremazia titolata, poiché non alterava in modo sostanziale i requisiti della flotta britannica. In breve, il rapporto del 35% prometteva di soddisfare gli obiettivi di riarmo della Germania, consentendole la parità con la Francia senza costringere la Gran Bretagna a intraprendere un programma di costruzione accelerato (e costoso) proprio. Questo è il motivo per cui i più forti sostenitori dell’accordo navale del 1935 non furono i politici e i diplomatici (i tradizionali nemici dell'”appeasement”), ma gli ammiragli.

Anche tenendo conto di una modesta espansione tedesca, il divario tra il Marina militaree la Royal Navy era destinata a diventare colossale, sollevando interrogativi sullo scopo esatto della Marina tedesca. Uno studio del 1936 del dipartimento della flotta del Reich concluse che una guerra navale contro la Gran Bretagna era “senza speranza”, mentre una valutazione più formale dell’Alto Comando Navale dell’anno successivo concluse che la Marina tedesca avrebbe potuto, in una data futura non specificata, vincere una guerra contro la Francia e l’Unione Sovietica (in particolare con l’aiuto dell’Italia). Lo studio sosteneva, inutilmente, che una guerra con la Gran Bretagna era improbabile e quindi non era necessario pianificarla. Si trattava chiaramente di un caso di semplice desiderio di allontanare uno scenario spiacevole, che Hitler smorzò quando informò l’ammiraglio Raeder che la Francia e la Gran Bretagna erano i nemici più probabili in qualsiasi guerra futura. Questo avvertimento spinse il dipartimento della flotta a condurre un nuovo studio per determinare i requisiti per una guerra con la Gran Bretagna (proprio ciò che avevano appena concluso essere impossibile e non vincibile), i cui risultati alla fine divennero la base per il fantasmagoricoPiano Z.

Una conclusione importante del Marina militareGli studi si basavano sull’idea che una flotta orientata alla guerra di incursione sarebbe stata fondamentale in qualsiasi conflitto futuro contro gli inglesi. Ciò avrebbe richiesto navi più veloci e con una maggiore autonomia che, se possibile, sarebbero state preposizionate nell’Atlantico allo scoppio della guerra per minacciare le linee di comunicazione e di rifornimento marittime della Gran Bretagna. In teoria, ciò avrebbe compromesso strategicamente la Gran Bretagna e l’avrebbe costretta ad allentare il blocco (ridistribuendo le navi nell’Atlantico per dare la caccia agli incrociatori).

Gli obiettivi finali provvisori (e la base di quello che sarebbe poi diventato noto come piano Z) implicavano un considerevole progetto di costruzione navale. Il progetto iniziale di Raeder prevedeva 10 corazzate, 15 “corazzate tascabili” (essenzialmente incrociatori pesantemente armati, o incrociatori da battaglia), 5 incrociatori pesanti, 24 incrociatori leggeri, 36 incrociatori ultraleggeri, 8 portaerei, 249 U-Boot, 70 cacciatorpediniere e 78 torpediniere. Come formalmente adottato nel piano Z, la flotta di superficie doveva comprendere almeno 230 navi di superficie più molte centinaia di sottomarini. Sebbene questo sia talvolta interpretato come una sorta di piano generale tedesco per il dominio navale, in realtà rifletteva una confusione strategica di prim’ordine.

Il piano navale emergente era disordinato e confuso praticamente sotto ogni aspetto: strategico, operativo, temporale, industriale, tecnico e diplomatico. Per cominciare, il piano Z viene spesso descritto come il piano della Germania per “competere” con la Royal Navy, una sorta di rinascita del sogno di Tirpitz dei decenni passati. In realtà, Raeder fece notare a Hitler in diverse occasioni che anche il piano di espansione completo non avrebbe comunque fornito una flotta in grado di vincere una guerra navale contro la Gran Bretagna, e suggerì tardivamente e senza troppa convinzione di puntare maggiormente sui sottomarini. Hitler, tuttavia, insisteva sul fatto che qualsiasi scontro militare con la Gran Bretagna sarebbe stato lontano. Disse persino esplicitamente a Raeder che non c’era alcun rischio di guerra con la Gran Bretagna in una riunione del 22 agosto 1939, appena una settimana prima dell’invasione della Polonia. L’obiettivo di completamento del piano Z era fissato per il 1948, troppo tardi non solo per l’inizio della guerra mondiale, ma anche per la sua conclusione.

Il quadro che emerge è quello di una schizofrenia strategica assoluta e di una disconnessione quasi totale tra le autorità navali e la politica estera e gli obiettivi bellici di Hitler. Raeder pensava a un potenziamento della flotta nell’arco di quasi un intero decennio, con un programma di costruzione che era impantanato nei ritardi. Quando la guerra iniziò nel 1939, c’erano solo cinque navi da guerra, 7 incrociatori, 21 cacciatorpediniere e 57 U-Boot in servizio. Il comando della flotta era partito dal presupposto che una vera e propria guerra navale contro la Gran Bretagna fosse impossibile da vincere, solo per poi sentirsi dire che dovevano comunque pianificarla. In risposta, elaborarono il mostruoso piano Z, che richiedeva la costruzione di centinaia di navi nel corso di un intero decennio. Questo piano poté essere discusso solo perché Raeder, in modo piuttosto sorprendente, credette alle assicurazioni di Hitler secondo cui non c’era alcun rischio immediato di guerra con la Gran Bretagna. Quando la guerra scoppiò nel settembre 1939, la Kriegsmarine si ritrovò con un pugno di mosche in mano: piani ambiziosi, ordini costosi, confusione strategica e solo una manciata di navi.

Al di là del problema della scarsa generazione di forza, tuttavia, il Marina militareaveva anche incontrato notevoli difficoltà tecniche. I piani per la guerra di incursione contro gli inglesi richiedevano navi dotate sia di velocità che di eccezionale resistenza, che i tedeschi speravano di ottenere grazie all’uso di motori diesel. Tuttavia, i motori diesel con le prestazioni richieste per gli incrociatori pesanti e i cacciatorpediniere non erano ancora disponibili, né era chiaro come soddisfare l’enorme fabbisogno di carburante della marina. Gli studi navali calcolarono che, dopo il completamento dell’intero programma di costruzione nel 1948, la flotta avrebbe richiesto 2 milioni di tonnellate di diesel e 6 milioni di tonnellate di olio combustibile all’anno. Si trattava di un incredibile 1300% della produzione totale di diesel del Reich nel 1938 e del 1600% della sua produzione di olio combustibile. Anche se i piani economici del Reich avessero raggiunto i loro obiettivi e aumentato esponenzialmente la produzione, la marina militare prevedeva di consumare ogni anno il doppio dell’intera produzione di combustibili fossili del Reich.

Il risultato fu una serie di fallimenti nella pianificazione. Il piano Z, sebbene mostruosamente ambizioso, avrebbe comunque prodotto una flotta troppo piccola per condurre una guerra di successo contro la Royal Navy, come Raeder ammise a Hitler in diverse occasioni. Queste inadeguatezze si rivelarono irrilevanti, perché la guerra scoppiò quasi un decennio prima di quanto previsto dalla marina. I piani per la guerra con incrociatori richiedevano motori diesel che non erano disponibili e non potevano essere riforniti, alimentando navi che non potevano essere costruite.

Il vero colpo di scena, tuttavia, fu che nel 1939 Hitler, in risposta alle lamentele di Raeder sui ritardi dei cantieri navali, promosse il piano Z alla massima priorità industriale. Ciò ebbe un impatto immediato e concreto sulla preparazione delle forze terrestri tedesche alla guerra che stava per iniziare. Le razioni di acciaio destinate alla produzione militare furono drasticamente ridotte, proprio mentre le forze terrestri si stavano espandendo e preparando all’azione. Nel 1939, dopo che Hitler aveva dato la massima priorità alla marina, l’esercito tedesco fu costretto a ridurre la produzione della mitragliatrice MG34 (ridotta dell’80%), dell’obice da campo da 10,5 cm (del 45%) e dei carri armati Panzer III e IV (del 50%).

Il repentino cambiamento di priorità verso la costruzione navale avvenne nel momento peggiore possibile dal punto di vista strategico per la Germania. La costruzione navale, con i suoi lunghi tempi di realizzazione e i suoi colli di bottiglia tecnologici, non poteva produrre risultati nel breve termine, con la sola eccezione dei sottomarini, che potevano essere costruiti più rapidamente, ma ovviamente Raeder non era concentrato sugli U-Boot in quel momento. Pertanto, nonostante l’accelerazione del programma navale, tutte le navi attive all’inizio della guerra erano state varate nel 1935 o prima. Tuttavia, il programma navale riuscì a cannibalizzare le forze di terra, sottraendo risorse industriali fondamentali. Il 1939 fu il momento peggiore per un tale riordino delle priorità industriali e fece sì che la Germania iniziasse la guerra con centinaia di carri armati e obici in meno e senza una sola nave in più da mostrare.

Arctic Hinge: La campagna di Norvegia

Il programma operativo della Wehrmacht nei primi diciotto mesi della seconda guerra mondiale fu vertiginoso e senza precedenti per portata, varietà e successi. Le due “grandi” campagne – Polonia nel 1939, Francia e Paesi Bassi nel 1940 – ricevono convenzionalmente la maggior parte dell’attenzione per ovvie ragioni, ma non furono certo le uniche operazioni militari previste dall’ambizioso programma bellico iniziale della Germania. Oltre a sconfiggere e invadere i potenti vicini sui fianchi orientale e occidentale del Reich, i tedeschi trovarono anche il tempo e le risorse per una campagna scandinava, l’invio di un corpo di spedizione in Nord Africa, l’invasione della Jugoslavia e della Grecia e l’invasione di Creta, intrapresa esclusivamente dalle forze aviotrasportate. Non c’è da stupirsi che questa prima ondata di conquiste tedesche sia spesso descritta nei documentari e nei libri come una sorta di massa amorfa in espansione: un’onda rossa che si riversa verso l’esterno e ricopre l’Europa. Allora come oggi, sembra che i tedeschi fossero ovunque, praticamente tutti contemporaneamente.

Considerando l’incredibile rapidità e portata dei primi successi bellici della Germania, la sconfitta e l’occupazione della Norvegia e della Danimarca spesso vengono relegate a semplici note a margine. L’occupazione della Danimarca, in particolare, fu sostanzialmente incruenta e avvenne praticamente dall’oggi al domani. Ai fini del nostro discorso, tuttavia, la campagna scandinava della Germania nel 1940 è particolarmente interessante per diversi motivi.

Ovviamente, l’invasione della Norvegia richiedeva il coinvolgimento della Kriegsmarine ed era quindi fondamentalmente diversa dalle campagne terrestri della Germania in Polonia, Francia e Jugoslavia. Ciò che spesso non viene compreso, o almeno sottovalutato, è che la campagna in Norvegia fu, in modo piuttosto unico, guidata dalla Marina, con la leadership della Kriegsmarine – in particolare l’ammiraglio Raeder – che fornì gran parte delle motivazioni strategiche per la Norvegia e sostenne con forza l’operazione. Inoltre, il successo della campagna di Norvegia è in qualche modo un paradosso. La capacità della Germania di lanciare un’invasione anfibia di successo in Norvegia sconvolse gli inglesi, che presumevano che la loro schiacciante superiorità navale avrebbe reso impossibile un’operazione del genere. Eppure la Germania, nonostante la terribile superiorità britannica, riuscì a lanciare un’invasione combinata via mare e via aria della Norvegia proprio sotto il naso della Royal Navy, anche in luoghi remoti come Narvik, a più di mille miglia dalle modeste basi navali tedesche. Si trattò di un risultato notevole per una Kriegsmarine in netta inferiorità, eppure lo sforzo la distrusse quasi completamente: le perdite subite nell’invasione della Norvegia spazzarono via praticamente tutta la flotta di superficie tedesca.

Il Nord Europa, sebbene oggi sia considerato un teatro di guerra relativamente secondario e dimenticato, occupava un posto di rilievo nelle menti degli ufficiali della marina tedesca e nella pianificazione economica. Innanzitutto, i paesi scandinavi costituiscono una sorta di cerniera strategica: confinando sia con il Mar Baltico che con il Mare del Nord, formavano un crocevia geostrategico tra gli spazi marittimi fondamentali di Gran Bretagna, Germania e Unione Sovietica. Negli anni precedenti la guerra, le relazioni tra gli Stati del Nord Europa e le grandi potenze erano generalmente regolate da trattati e patti di non aggressione, e in effetti Hitler espresse una preferenza per il loro mantenimento della neutralità, ma era ovvio che ciò potesse subire cambiamenti in condizioni di guerra. Il punto generale, tuttavia, è che non c’era un particolare desiderio tedesco di invadere il Nord Europa, né per mania di conquista né per un forte impulso ad assorbire le popolazioni “nordiche” affini dal punto di vista razziale. Piuttosto, la politica tedesca era guidata da calcoli essenzialmente razionali, molti dei quali fatti dalla leadership della Kriegsmarine.

Negli ultimi anni del periodo prebellico, durante l’accelerazione del riarmo tedesco, i vertici della marina condussero una serie di studi per valutare le prospettive di una guerra contro la Gran Bretagna e la Royal Navy. Alcuni aspetti di questi studi riguardavano i requisiti materiali della flotta, come già detto, ma la marina affrontò anche questioni operative più concrete. Una conclusione fondamentale di questi studi era che la Germania aveva un urgente bisogno di correggere la sua geografia marittima. Lo “Studio sui compiti di conduzione di una guerra navale” del 1938 concludeva: “Finché… i vantaggi militari della posizione geografica britannica non potranno essere superati, non dobbiamo aspettarci di ottenere un successo duraturo e decisivo”.

Il punto critico era l’assoluta incapacità della Germania di proiettare la propria potenza navale all’estero, dovuta sia alla mancanza di basi oltreoceano sia alla capacità della Gran Bretagna di bloccare le vie di uscita dal Mare del Nord. Raeder incoraggiò delicatamente Hitler a ricorrere alla diplomazia per acquisire basi all’estero che potessero supportare gli incrociatori tedeschi, ma sollevò anche la questione:

Quali operazioni della Wehrmacht potrebbero migliorare la posizione di partenza per una guerra navale decisiva negli oceani del mondo, tenuto conto del fatto che i successi politici in tempo di pace non ci danno la possibilità di acquisire e sviluppare basi al di là del Mare del Nord e del Baltico?

Alla fine concluse che «l’occupazione della costa atlantica francese o della Norvegia centrale e settentrionale risolverebbe questo problema».

La Kriegsmarine stava quindi già pensando a come le operazioni dell’esercito potessero migliorare le prospettive della flotta di sfuggire al “triangolo bagnato”, come veniva chiamato il limitato litorale tedesco sul Mare del Nord, conquistando basi avanzate in Norvegia e sulla costa francese. I vertici della Marina continuavano a sostenere che la Germania non aveva alcuna possibilità di ottenere una vittoria definitiva in una guerra navale contro la Gran Bretagna, ma sottolineavano che, se fosse stato possibile acquisire basi promettenti, la flotta avrebbe potuto avere la possibilità di “affrontare determinati compiti militari con buone prospettive di successo” – in altre parole, condurre una guerra di interdizione contro il commercio britannico e proteggere le linee interne vitali dello spazio tedesco.

Quest’ultimo aspetto era particolarmente importante alla luce della dipendenza tedesca dal minerale di ferro svedese. Le valutazioni economiche prebelliche indicavano che la Germania importava circa 9,1 milioni di tonnellate di minerale di ferro dalla Svezia, di cui il 74% veniva esportato attraverso due soli porti: Lulea, all’estremo nord della costa baltica svedese, e Narvik, all’estremo nord della Norvegia. A causa della scarsa connettività ferroviaria con la Svezia settentrionale, dove veniva estratto il minerale di qualità superiore (cioè con il più alto contenuto di ferro), si riteneva impossibile sostituire completamente le esportazioni via mare con il trasporto terrestre. In totale, l’Alto Comando della Wehrmacht (in collaborazione con le autorità economiche) stimò che in tempo di guerra la Germania avrebbe potuto importare 3 milioni di tonnellate di minerale di qualità inferiore estratto nella Svezia meridionale, insieme a circa 2,5 milioni di tonnellate di minerale di qualità superiore che poteva essere trasportato su rotaia dalla Svezia settentrionale. Ciò lasciava, come minimo, un deficit di 3,2 milioni di tonnellate, ritenuto “inaccettabile per l’economia di guerra tedesca in un conflitto che sarebbe durato molto più di sei mesi”.

L’unico modo per colmare questa carenza era quindi garantire che le esportazioni via mare da Narvik e Lulea rimanessero accessibili. Il patto nazi-sovietico del 1939 sembrava salvaguardare Lulea stabilendo la non aggressione nel Baltico, e un memorandum dell’Alto Comando di ottobre osservava con ottimismo riguardo agli scandinavi:

Salvo sviluppi del tutto imprevisti, probabilmente rimarranno neutrali anche in futuro. Il proseguimento degli scambi commerciali della Germania con questi paesi sembra possibile anche in caso di guerra prolungata.

Tuttavia, la spinta decisiva all’occupazione tedesca della Danimarca e della Norvegia non venne né da Hitler né dall’Alto Comando della Wehrmacht, bensì dalla Kriegsmarine e dal suo comandante in capo, l’ammiraglio Raeder. Motivato dal desiderio sia di ritagliare un ruolo per la marina nel breve termine (partecipando a un’operazione in Norvegia) sia di acquisire basi in Norvegia per sostenere operazioni future, Raeder avviò una vera e propria offensiva di fascino sul Führer per convincerlo della necessità, se non di invadere immediatamente la Danimarca e la Norvegia, almeno di prepararsi a tale operazione. Una serie di eventi fortuiti aiutò la causa di Raeder. Il più famoso fu un incidente avvenuto in febbraio, in cui la Royal Navy HMS Cossackè salito a bordo della petroliera tedesca Altmarknelle acque norvegesi contribuì notevolmente a convincere Berlino che la Norvegia stava diventando favorevole agli inglesi. Se Oslo avesse permesso alla Royal Navy di operare nelle acque territoriali norvegesi, le spedizioni di minerale da Narvik sarebbero mai state veramente al sicuro?

Molti conoscono il fascista norvegese Vidkun Quisling, il cui governo collaborazionista ha fatto sì che il suo cognome diventasse un termine colloquiale per indicare un collaborazionista o un traditore. Pochi sanno che fu proprio l’ammiraglio Raeder a presentarlo a Hitler il 12 dicembre 1939. Fu Raeder a insistere per mesi con Hitler sulla necessità economica di garantire il flusso di ferro svedese da Narvik, e fu Raeder a convincere Hitler a ordinare alla Wehrmacht di iniziare a studiare piani per l’occupazione della Norvegia.

La Marina obbedì alle istruzioni di Hitler di iniziare a esaminare le opzioni norvegesi e, all’apparenza, presentò la cosa come una semplice e fredda obbedienza agli ordini. Con un’audacia che sfida ogni immaginazione, l’ammiraglio Raeder confidò in un promemoria che muoversi contro la Norvegia di fronte a «una flotta britannica di gran lunga superiore… è di per sé contrario a tutti i principi della teoria della guerra navale». Vero, ma non era stata in gran parte una sua idea fin dall’inizio? Questa ostentata cautela mascherava il fatto che quegli ordini erano stati dati in gran parte perché Raeder aveva insistito per mesi con Hitler sull’importanza di occupare la Norvegia. Come afferma la storia ufficiale tedesca della guerra:

Mettendo da parte le loro riserve militari, lo Stato Maggiore della Marina Militare ritenne che «le richieste dei leader politici affinché la Wehrmacht risolvesse il problema utilizzando tutte le forze disponibili dovevano essere soddisfatte». Si trascurò il fatto che erano stati proprio i vertici della Marina Militare, e in primo luogo lo stesso Raeder, a suggerire tali richieste a Hitler. Dichiarandosi pronti a eseguire ciecamente gli ordini derivanti dai propri desideri, i vertici della Marina Militare tentarono di sottrarsi alla responsabilità politica delle loro azioni.

Infine, mentre la Germania si preparava a quello che sarebbe stato poi chiamato Operazione Weserübunginiziò ad accelerare, furono i suggerimenti della Marina a creare l’urgenza di premere il grilletto. La portata di Esercitazione sul Weserera tale, sottolineavano, che richiedeva la “concentrazione totale dell’intera marina”, il che implicava la completa sospensione di tutte le altre operazioni navali: richiamare tutti i sottomarini disponibili, interrompere le operazioni di posa delle mine e le incursioni degli incrociatori e spogliare la costa tedesca delle sue difese. Ciò era giustificabile, sostenevano, solo se Esercitazione sul Weserfu avviata tempestivamente. La rapidità era fondamentale, non solo per aumentare le probabilità di successo, ma anche per liberare la marina militare per altri compiti successivi. Raeder espresse questa opinione a Hitler il 5 marzo 1940. Due giorni dopo, Hitler firmò il Esercitazione sul Weserdirettiva.

L’invasione tedesca della Danimarca e della Norvegia iniziò il 9 aprile 1940, e non un momento troppo presto. Solo il giorno prima, le forze britanniche avevano iniziato a minare diversi canali tra la costa norvegese e le isole al largo della Norvegia (Operazione Wilfred) nel tentativo di impedire alle navi tedesche di utilizzare le acque norvegesi. Wilfred era, piuttosto palesemente, una grave violazione della sovranità territoriale della Norvegia, e le mine posate l’8 aprile avrebbero affondato diverse navi norvegesi oltre a quelle tedesche.

In ogni caso, gli inglesi furono i primi a muoversi sulla Norvegia con Wilfred, ma i tedeschi furono molto più veloci e agirono con maggiore determinazione. L’Ammiragliato britannico riteneva, fondamentalmente, che la superiorità navale britannica avrebbe reso impossibile ai tedeschi operare sulla costa norvegese. Fu quindi uno shock quando Esercitazione sul Wesersbarcarono con successo le truppe in diversi punti distanti tra loro lungo la costa norvegese. Il primo giorno dell’operazione, i tedeschi avevano piccole forze a terra (inizialmente non più di 2.000 uomini per ogni sbarco) a Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim e Narvik, mentre i paracadutisti tedeschi avevano conquistato gli aeroporti di Oslo e Stavanger, dove la Luftwaffe si era quasi immediatamente insediata per fornire supporto aereo ravvicinato. Nel frattempo, un assalto misto via terra, anfibio e aereo alla Danimarca rovesciò quel paese in poche ore, con meno di 50 uomini uccisi in totale.

In termini di impressione generale, la campagna norvegese offre diversi aspetti istruttivi. Il primo, ovviamente, è stato l’enorme vantaggio che i tedeschi hanno tratto dalla velocità e dalla sorpresa. Al fine di accelerare l’operazione, fu deciso di sbarcare le forze di terra utilizzando navi militari veloci, principalmente cacciatorpediniere, piuttosto che ingombranti mezzi di trasporto truppe. Si trattò di un compromesso deliberato che garantiva velocità a scapito di una potenza di combattimento molto bassa; ad esempio, la forza inviata a Trondheim, la terza città più grande della Norvegia, era composta da un solo incrociatore pesante, il Ammiraglio Hippere quattro cacciatorpediniere con a bordo 1.700 uomini. Nel contesto della potenza bellica della Royal Navy, queste forze d’assalto tedesche erano davvero minuscole, task force disperse, ma la Wehrmacht aveva scommesso correttamente sulla velocità e sull’aggressività. Alla fine del primo giorno tutti gli obiettivi tedeschi erano stati raggiunti.

La campagna norvegese dimostrò anche, per la prima volta e su larga scala, il ruolo decisivo della potenza aerea contro obiettivi navali. Negli anni ’30 il Giappone aveva sperimentato l’uso dell’aviazione navale contro obiettivi terrestri, conducendo una campagna aerea strategica in Cina con l’impiego di gruppi aerei da portaerei. In Norvegia, la Luftwaffe tentò qualcosa di simile al contrario, utilizzando l’aviazione di terra per allontanare la Royal Navy dalla costa norvegese. Gli schieramenti aerei tedeschi in Norvegia furono considerevoli e attivi fin quasi dal primo momento, con le forze aviotrasportate che conquistarono gli aeroporti nei primi giorni della campagna.

In totale, i tedeschi schierarono in Norvegia 290 bombardieri, 40 bombardieri in picchiata Stuka, 100 caccia, 70 aerei da pattugliamento e ricognizione di vario tipo e 500 aerei da trasporto. Si trattava di una concentrazione considerevole di potenza aerea con cui gli inglesi non potevano competere, e la Royal Air Force non riuscì mai ad accumulare più di 100 aerei in totale nel teatro operativo. I bombardieri della Luftwaffe riuscirono ad affondare il cacciatorpediniere HMS Gurka, danneggiare gravemente due incrociatori (il Southamptone Glasgow) e persino danneggiare la corazzata Rodney, allontanandola dalla costa. Nel contesto della forza totale della Royal Navy, queste perdite non furono devastanti, ma ribaltarono le ipotesi preliminari sulla negazione dell’area. Gli ammiragli britannici presumevano che la superiorità della loro flotta di superficie potesse impedire ai tedeschi di operare al largo della Norvegia; invece, fu proprio la Royal Navy a trovarsi con il litorale chiuso.

La risposta britannica all’invasione tedesca della Norvegia fu indecisa, dispersiva e maldestra. Infatti, l’incompetenza generale dimostrata dai britannici in Norvegia fu una delle cause dirette della caduta del governo Chamberlain, con l’anziano ex primo ministro David Lloyd George che inveiva alla Camera dei Comuni contro la risposta britannica “preparata a metà” e “incompleta”. Curiosamente, il Primo Lord dell’Ammiragliato Winston Churchill sfuggì alla maggior parte delle critiche, nonostante la sua personale microgestione delle operazioni in Norvegia.

In ogni caso, gli inglesi non riuscirono a organizzare una risposta efficace in Norvegia, soprattutto perché furono disorientati dalla rapidità e dalla portata degli sbarchi tedeschi. Gli inglesi non riuscirono mai a capire quale fosse il punto principale dell’operazione, dato che le forze tedesche sbarcarono in diversi punti lungo tutta la costa norvegese, e non riuscirono a reagire con la necessaria determinazione e violenza. Una serie di errori logistici e di comando insoliti amplificarono il problema. Ad esempio, le truppe che erano imbarcate in Scozia per essere trasportate in Norvegia furono sbarcate, poi reimbarcate prima di essere inviate a Narvik senza alcun abbigliamento invernale. La portaerei britannica HMS Furious fu inviata in fretta e furia, tanto che non riuscì a caricare la sua ala di caccia e trasportò solo aerosiluranti. Una serie di sviste, ritardi e reazioni confuse contribuirono a impedire alla Gran Bretagna di contrastare seriamente l’invasione della Norvegia.

La dinamica dell’operazione tedesca, incentrata su gruppi navali estremamente piccoli, e la corrispondente risposta dispersiva britannica fecero sì che gli scontri navali diretti fossero relativamente limitati e accidentali. Piuttosto che uno scontro coordinato tra flotte, si verificarono invece una manciata di incidenti in cui piccole flottiglie si scontrarono in battaglie campali.

Il 6 aprile, il cacciatorpediniere HMS Lucciolaincontrò una coppia di cacciatorpediniere tedesche dopo essersi allontanata dalla sua task force per cercare un uomo caduto in mare. Nella scaramuccia che ne seguì, alle navi tedesche si unì l’incrociatore da battaglia Ammiraglio Hipper, che ha causato danni catastrofici al Lucciolacon una serie di colpi diretti. Menomato e messo alle strette, il LucciolaIl comandante, il tenente comandante Gerard Broadmead Roope, si trasformò nel Hipperin un ultimo disperato attacco di speronamento, che ha tranciato il Lucciolaarcata e la affondò. La manovra impressionò così tanto il Hipper’sufficiali che il capitano Helmuth Heye scrisse all’ammiragliato britannico (utilizzando la Croce Rossa come intermediario) raccomandando Roope per la Victoria Cross, rendendo Roope uno dei pochi combattenti britannici a ricevere il premio su raccomandazione del nemico.

L’8 giugno, la portaerei britannica Gloriosoe i cacciatorpediniere che la scortano, Acastae Ardente, si scontrò con le due navi da guerra tedesche gemelle, Scharnhorste GneisenauI due cacciatorpediniere britannici opposero una feroce resistenza, ma la superiorità numerica dei nemici era schiacciante e i tedeschi affondarono tutte e tre le navi britanniche. Questo scontro fu una disfatta e un imbarazzo per la Royal Navy sotto diversi aspetti. Non era solo che una portaerei fosse un bene costoso e prezioso, difficile da sostituire; il quasi agguato di una portaerei da parte di navi di superficie era un’anomalia, resa possibile solo dalla disattenzione britannica: la mattina della battaglia, la Glorioso non aveva pattuglie aeree di combattimento in volo, né tantomeno un solo uomo nella coffa. Inoltre, il gruppo da battaglia britannico era fuori dal contatto radio con il resto della flotta, il che significava che l’Ammiragliato (grazie ai propri ordini di silenzio radio) non era nemmeno a conoscenza degli affondamenti fino a quando non ne venne a conoscenza dalle trasmissioni radiofoniche tedesche. Pertanto, sebbene centinaia di uomini siano riusciti ad abbandonare la nave (secondo le stime dei sopravvissuti), non fu effettuato alcun tentativo di soccorso per oltre 24 ore e solo quaranta uomini furono recuperati vivi, di cui 38 dalla portaerei e uno ciascuno dai cacciatorpediniere.

Sebbene la campagna norvegese nel complesso fosse stata un disastro e un imbarazzo per gli inglesi, ci furono situazioni in cui la Royal Navy riuscì a sfruttare la sua potenza di fuoco – che rimaneva ridicolmente superiore – in momenti critici. L’esempio più significativo di ciò furono le due battaglie di Narvik, che divennero relativamente famose (per quanto riguarda la campagna norvegese) come classico esempio di combattimento tra piccole navi, in particolare grazie all’ambientazione cinematografica nei confini di un gelido fiordo norvegese.

Dal punto di vista strutturale, le battaglie di Narvik furono molto semplici. I tedeschi avevano inviato una task force navale sproporzionata a Narvik, che era il porto cruciale per l’esportazione via mare del minerale di ferro verso il Reich. La forza tedesca, composta da dieci cacciatorpediniere, era arrivata nel fiordo di Narvik il 9 aprile, in condizioni di fitta nebbia e neve. Il giorno seguente, il 10 aprile 1940, si combatté la prima battaglia di Narvik quando una flottiglia di cacciatorpediniere britanniche arrivò all’imboccatura del fiordo e lanciò un attacco a sorpresa. Ne seguì un vivace duello tra le flotte di cacciatorpediniere, con due navi affondate da entrambe le parti. Il fatto cruciale, tuttavia, fu che i britannici conclusero la giornata controllando l’imboccatura del fiordo e riuscendo così a intrappolare all’interno i restanti cacciatorpediniere tedeschi. Il 13 aprile, la gigantesca corazzata HMS Warspiteentrò nel fiordo e combatté la seconda battaglia di Narvik, che in realtà fu più simile a una sparatoria. La potente corazzata avanzò metodicamente nel fiordo di Narvik, falciando i cacciatorpediniere tedeschi, intrappolati e con armamenti insufficienti. Dopo che i primi tre furono affondati, i restanti cinque semplicemente evacuarono i loro equipaggi sulla costa e si autoaffondarono.

Le battaglie di Narvik sono sicuramente interessanti e uniche, non da ultimo per lo scenario mozzafiato offerto dal fiordo. Alla fine, naturalmente, i tedeschi consolidarono la loro occupazione di Narvik e gli inglesi si ritirarono, ma le battaglie navali furono una boccata d’ossigeno per la Royal Navy, che non aveva gestito bene la campagna norvegese. Ai fini del nostro discorso, tuttavia, ciò che spicca è che queste battaglie relativamente piccole nel fiordo di Narvik hanno spazzato via ben metà della flotta di cacciatorpediniere tedesca. Più in generale, Narvik era emblematica dell’estrema fragilità della Kriegsmarine.

Nonostante abbia rapidamente raggiunto i suoi obiettivi e inflitto una serie di colpi soddisfacenti agli inglesi (l’affondamento della Glorioso non ultimo tra questi), l’azione cumulativa in Norvegia ha praticamente spazzato via la flotta di superficie tedesca. L’incrociatore pesante Bluecherfu affondato da una batteria costiera norvegese; incrociatore Karlsruheè stato silurato da un sottomarino britannico; incrociatore Koenigsbergfu affondata dai bombardieri britannici; Hipperè stato temporaneamente messo fuori uso dal Lucciola attacco speronato, e sia il Scharnhorst e Gneisenausubì danni e necessitò di riparazioni. All’indomani della campagna, il Marina militareaveva solo tre incrociatori e quattro cacciatorpediniere operativi. In termini pratici, quindi, l’operazione in Norvegia, sebbene coronata da successo, aveva impegnato praticamente l’intera flotta di superficie tedesca.

La Norvegia rappresentò quindi una vittoria amara e paradossale per la flotta di superficie tedesca. Da un lato, l’ampio successo dell’operazione sembrava dimostrare che una flotta inferiore, anche se con una potenza di fuoco ridicola come quella della Kriegsmarine, poteva operare con successo con iniziativa, purché godesse di un ritmo di attacco, di un’aggressività decisiva e del supporto aereo. Certamente, l’idea che la piccola marina tedesca potesse guidare un assalto su una costa più vicina alle basi britanniche che alle proprie era rivelatrice e inaspettata. Tuttavia, la campagna sottolineò anche in modo toccante e doloroso la totale impreparazione della flotta alla guerra e la sua estrema fragilità, esaurendo quasi completamente la sua potenza di combattimento. Con un unico colpo audace, con un’operazione in gran parte ideata da lui stesso, Raeder e la sua flotta si erano condannati a morte.

Il grande fallimento: la guerra dei cruiser tedeschi

Un modo di dire spesso ripetuto, attribuito in modo piuttosto dubbio a Mark Twain, suggerisce che “la storia non si ripete, ma fa rima”. Pochi episodi della Seconda Guerra Mondiale si adattano meglio a questo detto della sfortunata campagna navale tedesca.

Data l’alta posta in gioco, il dramma e l’azione serrata del fronte occidentale della prima guerra mondiale, i teatri secondari di quel conflitto vengono spesso trascurati, con il risultato che molte figure capaci ed energiche sono diventate relative note a piè di pagina nella storia della guerra perché hanno combattuto in teatri secondari e dimenticati. Tra queste figure c’è il generale Paul von Lettow-Vorbeck, che comandò le esigue forze tedesche in Africa orientale e condusse per quattro anni una straordinaria guerriglia contro le truppe britanniche e coloniali, di gran lunga superiori. Nonostante abbia combattuto quella che è generalmente considerata una delle campagne di guerriglia più impressionanti di tutti i tempi, von Lettow-Vorbeck è per molti versi una figura dimenticata, cancellata dalla maggior parte delle storie popolari della guerra.

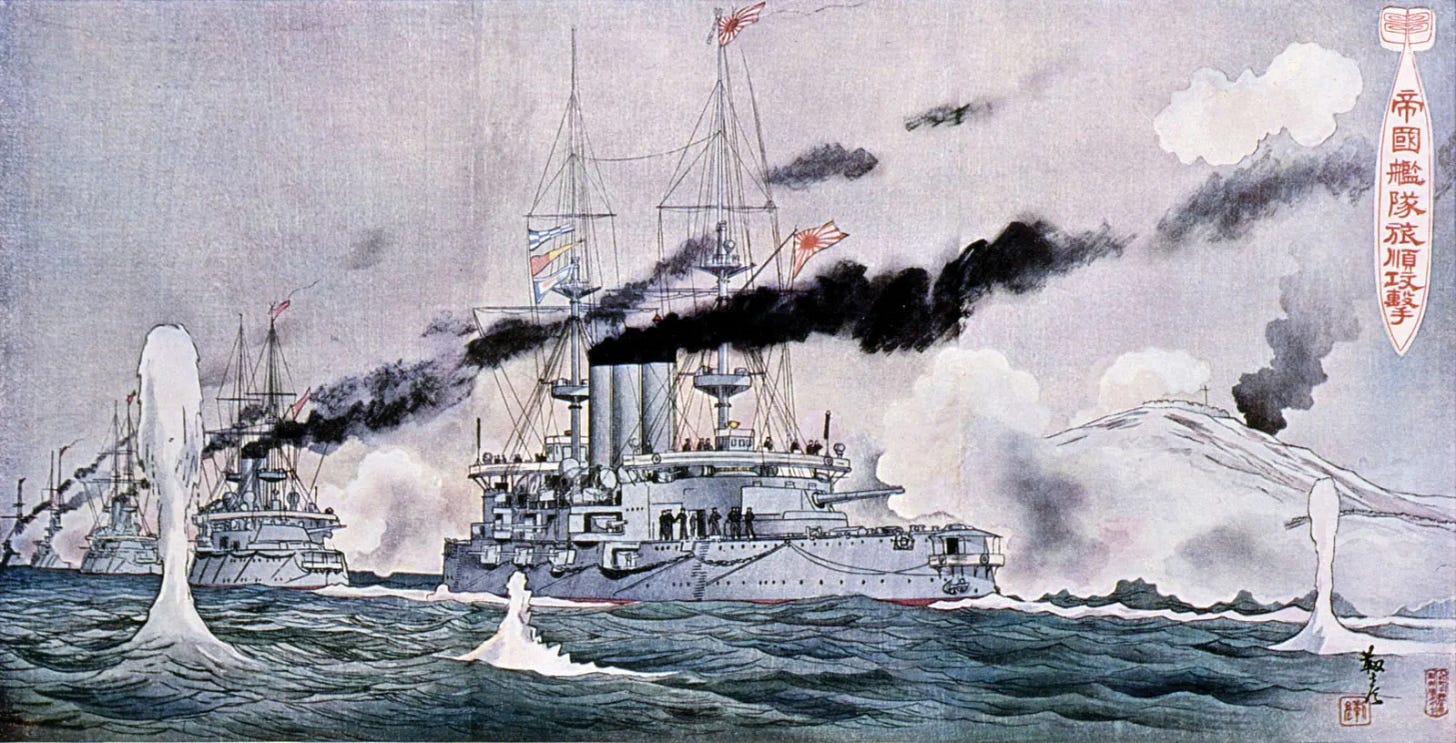

L’analogo navale di von Lettow-Vorbeck, e come lui un comandante quasi dimenticato, era l’ammiraglio Maximilian von Spee: comandante della Squadra dell’Asia Orientale dell’Impero tedesco. Si trattava di una forza irrisoria composta da soli cinque incrociatori, di stanza al largo della Cina allo scoppio della guerra. A migliaia di chilometri da casa e circondato da numerose flotte ostili, tutte dotate di una potenza di combattimento nettamente superiore, la posizione di Spee era tra le meno invidiabili di qualsiasi comandante in guerra. Come egli stesso affermò:

Sono praticamente senza casa. Non posso raggiungere la Germania. Non abbiamo altri porti sicuri. Devo solcare i mari del mondo facendo tutto il male possibile, finché non esaurirò le munizioni o finché un nemico molto più potente di me non riuscirà a catturarmi.

Con grande merito, Spee guidò le marine alleate – tra cui quella giapponese, australiana e la Royal Navy – in un vivace inseguimento, combattendo in luoghi remoti come la costa indiana, l’Indonesia e il Pacifico meridionale. Spee fu infine raggiunto da una squadriglia britannica al largo delle isole Falkland l’8 dicembre 1914. La squadriglia dell’Asia orientale fu distrutta e Spee rimase ucciso in azione.

La morte di Spee in battaglia nelle acque al largo del Sud America ha dato vita a un incredibile gioco di rime storiche. Il destino ha voluto che l’omonimo dell’ammiraglio defunto, la cosiddetta “corazzata tascabile”, Ammiraglio Graf Spee avrebbe condotto una propria campagna di incursioni contro le navi alleate prima di essere catturato nel Río de la Plata, al largo delle coste dell’Uruguay e dell’Argentina, il 13 dicembre 1939. Gravemente danneggiato, il Graf Speesarebbe stata affondata dal suo capitano il 17 dicembre. Il fatto che sia Graf Spee l’uomo che Graf SpeeIl fatto che entrambe le navi siano state catturate e distrutte al largo del Sud America nel mese di dicembre, a distanza di quasi 25 anni l’una dall’altra, è a dir poco fortuito.

Il viaggio del 1939 del Graf Spee e la sua caduta nella cosiddetta “Battaglia del Rio della Plata” raggiunsero una fama smisurata durante la guerra, soprattutto data la sete di vittoria degli inglesi. Certamente, la sparatoria nel Rio della Plata fu spettacolare e affascinante di per sé. Ma ancora più importante fu l’epopea della Graf Speerivela quanto fosse destinato al fallimento fin dall’inizio il limitato tentativo della Germania di intraprendere una guerra con le navi da guerra.

Il Graf Speeera, nel gergo tedesco, un tipo di nave denominata Corazzate (nave corazzata), o quella che gli inglesi chiamavano corazzata tascabile, che è stata fonte di una certa confusione terminologica. In termini pratici, non era affatto una corazzata, né tantomeno un incrociatore da battaglia, essendo significativamente più piccola e con armamenti e corazzature più leggeri. Un semplice confronto con un incrociatore da battaglia contemporaneo, come l’HMS Cappuccio, rivela l’inadeguatezza del corazzata tascabilesoprannome. Il Graf Speeera appena un terzo del tonnellaggio della Hood, con una cintura corazzata spessa solo quattro pollici (rispetto alla cintura da 12 pollici della Hood). Tuttavia, mentre la Graf SpeeI cannoni da 11 pollici erano sottodimensionati rispetto a quelli di una vera corazzata o di un incrociatore da battaglia, ma erano potenti rispetto agli incrociatori pesanti contemporanei: quelli della Royal Navy Classe conteagli incrociatori pesanti, ad esempio, erano armati con cannoni da 8 pollici.

L’uso di terminologia innovativa come corazzate o Battaglia navale tascabile, quindi, oscurò ciò che erano realmente la Graf Spee e le sue navi gemelle. In termini pratici, erano semplicemente incrociatori pesanti con cannoni più grandi. Non erano, inequivocabilmente, navi in grado di scambiare colpi con vere e proprie navi da guerra. Erano piuttosto incrociatori pesanti progettati per attaccare il traffico mercantile alleato, con cannoni potenti e armature rinforzate che garantivano loro buone probabilità di successo nel caso in cui avessero incontrato incrociatori nemici di dimensioni simili. Se una nave britannica più grande di un incrociatore fosse apparsa all’orizzonte, l’unica linea d’azione possibile per una nave tedesca Battaglia navale tascabile era scappare.

Considerando che ogni giorno c’erano migliaia di navi mercantili alleate in mare, era relativamente facile per gli incrociatori tedeschi attaccare questo traffico con la certezza di ottenere almeno un modesto successo. Quando la guerra iniziò nel settembre 1939, la Kriegsmarine aveva già due navi di questo tipo in mare: la Graf Speee la sua nave gemella la Germania– entrambe erano partite in agosto e si trovavano già nel nord dell’Atlantico quando l’esercito tedesco invase la Polonia.

Sebbene la Graf Spee abbia svolto un modesto lavoro nel terrorizzare le navi alleate durante tutto l’autunno, la saga che ne è seguita ha fornito una dimostrazione in miniatura dei difetti sistemici dell’idea stessa della guerra con incrociatori. Non era semplicemente che la Germania non avesse abbastanza incrociatori, o che ci fossero difetti in questo o quell’aspetto del progetto. Piuttosto, era semplicemente impossibile utilizzare gli incrociatori per intaccare sistematicamente le navi nemiche su una scala significativa.

Ci sono due elementi che vale la pena considerare in questo contesto. Il primo era il sistema di gruppi di caccia adottato dai francesi e dagli inglesi per contrastare gli incrociatori tedeschi. Nell’ottobre 1939, gli alleati avevano creato una rete di potenti gruppi di caccia dislocati lungo tutta la periferia oceanica. Composti da una combinazione di portaerei, incrociatori e incrociatori da battaglia, questi gruppi di caccia erano in grado di operare in modo persistente grazie alle basi di supporto della catena di basi navali britanniche e francesi sparse in tutto il mondo, dal Capo di Buona Speranza a Dakar, Brest, le Indie Occidentali e le Falkland. Sebbene la vastità dell’oceano impedisse una copertura difensiva realmente efficace (anche se la situazione sarebbe lentamente cambiata con l’aumento della densità delle pattuglie aeree alleate), il risultato fu che un incursore come la Graf Speeera essenzialmente sempre in prossimità potenzialmente pericolosa dei gruppi di caccia nemici.

Il secondo fattore da considerare è la famosa Battaglia del Rio della Plata stessa.

La battaglia in sé non è molto difficile da comprendere. Alla fine di novembre, lo Stato Maggiore della Marina tedesca, fortemente concentrato sulla sopravvivenza delle navi da guerra tascabili in viaggio, iniziò a prepararsi per il richiamo della Graf Speee la Deutschland. Quest’ultima tornò sana e salva in Germania il 15 novembre, ma il capitano della Graf Spee, Hans Langsdorff decise di tentare la fortuna con una caccia prolungata. Dopo aver affondato due navi al largo delle coste del Sudafrica il 2 e 3 dicembre, si diresse verso il Rio della Plata, dove poteva ragionevolmente aspettarsi di trovare un intenso traffico mercantile alleato. Sfortunatamente per Langsdorff, il capitano della forza britannica Force G, il commodoro Henry Harwood, aveva previsto questa mossa e stava vagando nel Rio della Plata con tre navi: l’incrociatore pesante Exetere incrociatori leggeri Ajaxe Achille.

Alle 5:30 del mattino del 13 dicembre, Langsdorff avvistò all’orizzonte delle navi che pensava fossero mercantili alleati e virò la prua per attaccarle. Verso le 6:15, scoprì che quelle navi mercantili erano in realtà i tre incrociatori della Forza G di Harwood. Langsdorff aprì il fuoco. A questo punto Harwood dimostrò una straordinaria acutezza tattica e aggressività, dividendo la sua piccola flotta per attaccare il Graf Speesu entrambi i lati. L’Exeter subì una sconfitta pesantissima mentre duellava con il Graf Spee, che godeva di un grande vantaggio in termini di potenza di fuoco, ma il Ajaxe il Achilleriuscì a mettere a segno diversi colpi e a costringere la nave tedesca danneggiata a ritirarsi dalla battaglia prima che potesse dare il colpo di grazia. Exeter.

Il catalogo completo dei danni al Graf Speenon era, almeno dal punto di vista estetico, catastrofica. Aveva imbarcato acqua a prua, perso il telemetro principale e subito danni sia alla cambusa che al sistema di filtraggio dell’acqua. Nel complesso, tuttavia, era ancora ragionevolmente idonea alla navigazione. Il Exeter, almeno, aveva sofferto molto di più. La differenza, tuttavia, era che il Exeterriuscì a raggiungere zoppicando le Falkland per le riparazioni, mentre la Graf Speeera a più di 8.000 miglia da casa. Langsdorff sperava evidentemente (in modo piuttosto sciocco e senza fondamento) di poter trovare rifugio a Montevideo e effettuare le riparazioni, ma il governo uruguaiano gli concesse di rimanere solo 72 ore. Rifugiarsi in Uruguay non aveva senso fin dall’inizio: anche se a Langsdorff fosse stato permesso di rimanere abbastanza a lungo da effettuare tutte le riparazioni, era ovvio che gli inglesi lo avrebbero aspettato alla foce del Rio della Plata. In ogni caso, con la sua nave incapace di affrontare il lungo viaggio di ritorno, Langsdorff affondò la Graf Speee poi si è suicidato nella sua stanza d’albergo.

Ecco quindi il problema. La guerra con le navi da crociera non ha mai avuto molto senso come soluzione strategica per la Germania, a causa di una particolare sinergia tra la geografia navale dell’epoca e la peculiare fragilità delle navi da guerra moderne. La semplice realtà era che, nonostante tutti gli sforzi profusi nella protezione con corazze, sistemi di controllo dei danni e compartimenti stagni, le navi da guerra moderne erano sofisticate e, per estensione, altamente fragili, con molti punti di cedimento. Nel caso della Graf Spee, bastarono pochi colpi per mettere fuori uso il suo telemetro e il sistema di filtraggio dell’acqua e per aprire una falla nella prua. Ciò fu più che sufficiente per comprometterne la capacità di combattere e impedirle di tentare il lungo viaggio di ritorno a casa. A differenza delle navi a vela dell’epoca napoleonica, una nave come la Graf Speeera più fragile e molto più difficile da riparare in mare.

Il problema per una potenza come la Germania, ovviamente, era che la sua totale mancanza di basi oltreoceano amplificava il problema della fragilità. Le navi britanniche, purché fossero ancora nominalmente a galla, potevano ragionevolmente sperare di trovarsi nel raggio d’azione delle basi dove avrebbero potuto raggiungere con le proprie forze o con un rimorchio. Il Graf SpeeTuttavia, come l’ammiraglio Graf Spee e la Squadra dell’Asia Orientale nel 1914, era senza patria.

Il River Plate, quindi, mise in dubbio l’intera premessa della guerra degli incrociatori contro le navi nemiche. Le corazzate tascabili erano considerate navi fondamentalmente ben progettate e ben costruite, in grado di scambiare colpi vantaggiosamente con incrociatori britannici di dimensioni equivalenti. Tuttavia, nel caso del Graf SpeeTre mesi in mare seguiti da una breve e vittoriosa battaglia contro navi nemiche più deboli furono sufficienti a neutralizzare la nave. I dettagli della costruzione della nave – o anche i capricci del combattimento – non avevano molta importanza, perché il fattore determinante per la sopravvivenza era la vicinanza alla base, piuttosto che la qualità della nave stessa. Ecco perché la Exeter, sebbene gravemente danneggiato, sopravvisse e il Graf Speenon l’ha fatto.

Anticlimax: La caccia alla Bismarck

La corazzata Bismarckè una delle navi da guerra più famose mai costruite. Identificata in modo piuttosto dubbio come “la supercorazzata di Hitler”, fu oggetto di una caccia all’uomo su scala oceanica da parte della Royal Navy e ispirò un immenso corpus postbellico di libri, canzoni e film, prima di godere di una rinascita di fama quando il suo relitto fu scoperto nel 1989 dall’oceanografo Robert Ballad, di Titanicfama. Per essere sicuri, Bismarckera una nave da guerra colossale e ben progettata, pari a qualsiasi altra delle flotte rivali dell’Atlantico. Tuttavia, la notorietà di cui godeva questa nave è in contrasto con la sua breve e insignificante carriera militare. La vita combattiva della Bismarckconsistette, dopotutto, in soli otto giorni di operazioni attive nell’Atlantico, quasi tutti trascorsi cercando – senza successo – di salvarsi la vita.

La carriera di servizio della Bismarck iniziò come seguito di un’incursione tedesca molto meno famosa ma infinitamente più riuscita, soprannominata Operazione Berlino. Berlino era stata resa possibile dalla sconcertante vittoria tedesca sulla Francia nel 1940, che aveva portato i porti francesi dell’Atlantico sotto il controllo tedesco e offerto, per la prima volta nella storia della Germania, la prospettiva di un accesso illimitato all’Atlantico. L’operazione Berlino era, in sostanza, una fuga delle navi da guerra. Scharnhorste Gneisenau (riparato dopo le operazioni in Norvegia), che li condusse fuori dal Mare del Nord nel gennaio 1941, attraverso lo stretto di Danimarca (che separa l’Islanda dalla Groenlandia) e nell’Atlantico settentrionale. Una volta lì, riuscirono a predare con un certo successo i convogli alleati, affondando 22 navi mercantili prima di rifugiarsi a Brest, sulla costa atlantica francese.

L’utilità dell’Operazione Berlino non risiedeva solo nelle perdite dirette inflitte alla marina mercantile britannica, ma anche nel trasporto della Scharnhorste Gneisenau fuori dai confini del Mare del Nord verso basi sull’Atlantico, dove avrebbero potuto essere preparati per future operazioni. Si può quindi considerare come una via di mezzo tra un raid e un tentativo di fuga. L’intera storia militare del Bismarckconsisteva in un tentativo fallito di replicare la fuga riuscita del Scharnhorste Gneisenau.

Il 19 maggio 1941, il Bismarck si è incontrato con l’incrociatore Principe Eugenionel Baltico occidentale e iniziò a navigare fuori dal Kattegat e lungo la costa norvegese. Dopo aver fatto rifornimento Principe Eugenio Dopo aver fatto rifornimento a Bergen, il 22 maggio entrarono nel Mare di Norvegia e si diressero verso l’Atlantico settentrionale. A quel punto, l’Ammiragliato britannico era stato allertato della loro presenza da fonti del governo svedese, nominalmente neutrale, e due navi da guerra – l’incrociatore da battaglia Cappuccioe la nuova potente corazzata Principe di Galles era stato inviato per bloccare le navi tedesche nello stretto di Danimarca.

L’incontro che ne seguì acquisì un’aura di infamia e divenne la base per la (falsa) impressione che la Bismarck fosse una sorta di supercorazzata senza precedenti. Cappuccioe Principe di Gallesentrò in contatto con le navi tedesche la mattina del 24 maggio e iniziò a sparare a lunga distanza alle 5:52 circa. Dopo meno di dieci minuti di fuoco, Cappuccioè stato colpito da un proiettile lanciato da uno dei BismarckCannoni principali da 15 pollici. Il proiettile squarciò il ponte e fece esplodere uno dei Hood’sriviste, provocando una violenta esplosione che frantumò la chiglia della nave, “spezzandola in due”, come si diceva all’epoca. Il Cappuccio affondò in pochi minuti e scomparve completamente meno di mezz’ora dopo l’inizio della sparatoria, portando con sé tutti i suoi 1.418 uomini tranne tre.

La distruzione quasi istantanea di una nave ammiraglia moderna e potente fu un grande shock per la Royal Navy, ma le sue cause erano piuttosto banali, anche se questo non fu di grande conforto per le vittime. Il fuoco a picchiata, ovvero i proiettili che cadevano sul ponte con una traiettoria ripida, era noto per essere estremamente pericoloso e aveva inflitto danni enormi alle navi da guerra britanniche a Jutland nella guerra precedente. Le navi da guerra, in ogni caso, erano state costruite con un’armatura economica. Nel caso della Cappuccio, l’armatura del ponte era spessa meno di un pollice in molti punti, a differenza delle vere navi da guerra come Bismarcke Principe di Galles, con rivestimento del ponte di almeno quattro pollici.

In ogni caso, l’affondamento della Cappucciogalvanizzò gli inglesi, che lanciarono tutto il loro arsenale contro le navi tedesche mentre queste si dirigevano verso il Nord Atlantico. Un gruppo d’attacco composto da Re Giorgio Ve il Respingere, insieme alla portaerei Vittorioso, fuggì da Scapa Flow, mentre la portaerei Ark Royale l’incrociatore da battaglia Famafuggì da Gibilterra. La famosa “caccia” al Bismarckassomigliavano quindi alle solitarie navi tedesche che salpavano a tutta velocità mentre le forze britanniche si avvicinavano a loro come le fauci di un predatore. “Caccia”, tuttavia, non era un termine del tutto appropriato, poiché il Principe di Gallesrimase all’inseguimento e gli inglesi sapevano generalmente dove si trovava il Bismarckera. La Royal Navy non stava *cercando* la Bismarck, quanto piuttosto tentando di rallentarla e bloccarla.

Il 25 maggio, il Principe Eugenio distaccato dal Bismarck e corse verso sud. Più tardi quel giorno, Bismarckfu attaccato dai bombardieri siluranti lanciati da Vittorioso. Sebbene abbiano mancato il bersaglio e non siano riusciti a causare danni gravi, le manovre evasive del Bismarckha scosso diversi materassini antiurto e ha riaperto un foro di proiettile che era stato causato durante il duello con il Cappuccio. Questo ridusse temporaneamente la velocità della corazzata.

Per un breve istante, sembrava che ora il Bismarckpotrebbe compiere l’impossibile e sfuggire alla rete per mettersi in salvo. Le navi britanniche all’inseguimento furono costrette a navigare a zig-zag (una procedura di sicurezza standard nel caso in cui ci fossero sottomarini tedeschi nella zona) e durante uno di questi zig (o era uno zag?) la Bismarckuscì dal raggio del radar e gli inglesi ne persero temporaneamente le tracce. Tuttavia, grazie a una combinazione di intercettazioni di segnali e ricognizioni aeree, riuscirono a riprendere il contatto e il 27 maggio la Bismarck si trovava nel raggio d’azione dei bombardieri siluranti della Ark Royal, che stava arrivando da Gibilterra. Verso le 20:45, un gruppo di bombardieri Swordfish sferrò il suo attacco e Bismarckè stata colpita da un siluro vicino all’albero del timone di sinistra. L’impatto ha danneggiato e bloccato il timone di sinistra, bloccando la nave in una virata di 12 gradi verso sinistra. Verso le 22:00, Bismarck Il capitano Günther Lütjens inviò un messaggio al comando navale:

Nave ingovernabile. Combatteremo fino all’ultimo proiettile. Lunga vita al Führer.

Il finale era piuttosto deludente. Con il BismarckOra intrappolata in un ampio cerchio, non solo non poteva fuggire, ma non poteva nemmeno combattere efficacemente. A partire dall’alba, fu incessantemente martellata da Re Giorgio V e il Rodney, che le ha sparato più di 700 colpi. Vedendo il Bismarckrispondere al fuoco e alla fine tacere, si sono gradualmente avvicinati fino a raggiungere quella che era praticamente la distanza ravvicinata.

Tuttavia, accadde qualcosa di molto curioso. Il fuoco delle navi da guerra britanniche causò danni immensi alla sovrastruttura tedesca e provocò enormi perdite, ma non riuscì ad affondare la Bismarck, che avanzava penosamente nell’acqua ma si rifiutava ostinatamente di affondare. Nel frattempo, i tedeschi cercavano di affondare la nave, ma a causa del caos a bordo ciò si rivelò estremamente difficile. Ci volle più di un’ora perché le cariche di affondamento fossero fatte esplodere una volta dato l’ordine. Così, la Bismarcksemplicemente languiva nell’acqua come un pezzo di detriti in fiamme e in disordine. Sia gli inglesi che i BismarckIl suo stesso equipaggio stava cercando di affondarla, ma con strana difficoltà.

Tutto ciò che riguarda il Bismarck assicurò che sarebbe diventata una storia famosa. Tutti gli elementi cinematografici erano presenti: la vendetta per il Cappuccio, la corsa e l’inseguimento, e il margine di errore incredibilmente ridotto necessario per colpire la grande nave proprio nel timone. Tutto questo era sicuramente molto drammatico. Anche il rifiuto ostinato della nave di affondare contribuiva a sostenere l’idea che si trattasse di un’arma proibitivamente potente, al limite dell’arrogante “inaffondabilità” che era il marchio di fabbrica dell’altra famosa scoperta di Ballard.

Alla fine, però, questo episodio si rivelò profondamente deludente nel contesto più ampio della guerra. L’inseguimento del Bismarckè generalmente interpretata attraverso la descrizione dettagliata dei suoi elementi drammatici e solo raramente attraverso una valutazione più olistica della guerra navale tedesca.

La presunta “minaccia” rappresentata dalla Bismarck risiedeva nell’idea che potesse raggiungere la sicurezza di Brest e ricongiungersi con la Scharnhorste Gneisenau, e forse alla fine anche la sua nave gemella, la TirpitzSe ciò fosse accaduto, i tedeschi avrebbero avuto qualcosa che non avevano mai avuto prima: una flotta di moderne navi da guerra con base direttamente sull’Atlantico, con libero accesso all’oceano aperto. Nonostante la perdita della Bismarck, i tedeschi ottennero finalmente le loro basi nell’Atlantico. Eppure, nel febbraio 1942, il Scharnhorste Gneisenau stavano compiendo una corsa audace e disperata – non verso l’Atlantico aperto – ma di nuovo nel Mare del Nord. Perché? Cosa può essere successo?

Appena un anno dopo che la Wehrmacht aveva conquistato quelle preziose basi sulla costa atlantica, l’intera premessa di basare lì le navi da guerra era stata messa in dubbio dai incessanti bombardamenti britannici. Durante tutta la primavera e l’estate, Brest fu bersaglio di continui attacchi aerei che ridussero progressivamente la flotta tedesca. Gneisenau è stato colpito da quattro bombe il 10 aprile; il 1° luglio il Principe Eugenioè stato colpito e gravemente danneggiato. Il 24 luglio, Scharnhorstè stata colpita da almeno cinque bombe. Tutti questi danni erano riparabili, ma hanno messo fuori uso tutte le navi. Compresa la perdita della BismarckCiò significava che tutte le navi da guerra tedesche schierate nell’Atlantico erano state neutralizzate, almeno temporaneamente, alla fine di luglio del 1941. Sebbene la ragione “ufficiale” per richiamare queste navi fosse quella di difendere la costa norvegese, la verità era che non era più considerato sicuro lasciarle sulla costa atlantica. Pertanto, l’idea che la Bismarck era in corsa per raggiungere la sicurezza di Brest, ma questo non coglie il punto: Brest non era sicura e le navi tedesche non potevano rimanere lì.

La situazione peggiorò ulteriormente, tuttavia. Sebbene il richiamo della squadra atlantica (Operazione Cerbero) fosse stato un successo, le navi tedesche scoprirono di non essere molto più al sicuro in patria. Gneisenaufu devastata da un bombardamento su Kiel e trascorse il resto della guerra come un relitto. Ciò che restava della flotta di superficie tedesca consisteva in un’unica corazzata pesante (la Tirpitz, completato nel 1941) e il Scharnhorst. Nessuna delle due navi tentò mai di avventurarsi nuovamente nell’Atlantico, ma furono mantenute in posizione difensiva in Norvegia. Come degna conclusione di questa imbarazzante saga, laTirpitz– L’ultima corazzata tedesca – fu affondata dai bombardieri britannici al largo della costa settentrionale della Norvegia.

Conclusione: Senza timone

Il destino del Bismarckera una sintesi appropriata del Marina militare tedesca crisi strategica più ampia. La grande nave morì impotente in mare aperto. Con il timone distrutto da un siluro, non poteva né mettersi in salvo né combattere. Come la sua nave più famosa, la Marina militareera un servizio senza una direzione strategica chiara, che brancolava nel buio senza una meta precisa.

La pianificazione della guerra navale fu fin dall’inizio estremamente confusa. Una serie di memorandum e studi condotti negli anni ’30 sostenevano che una guerra navale contro gli inglesi fosse fondamentalmente impossibile, ma le direttive dall’alto che imponevano alla Kriegsmarine di prepararsi a questa impossibilità portarono alla stesura dell’assurdo Piano Z, che richiedeva navi che la Germania non era in grado di costruire, equipaggiare né rifornire di carburante. Forse unico tra gli alti vertici militari tedeschi, l’ammiraglio Raeder credette alle assicurazioni di Hitler secondo cui non c’era alcun pericolo di guerra imminente con la Gran Bretagna, e così nel 1939 si trovò in difficoltà, con piani di costruzione che guardavano a un futuro lontano di dieci anni.

Una volta iniziata la guerra, la flotta di superficie faticò a ritagliarsi un ruolo. La campagna di Norvegia, intrapresa in gran parte su sollecitazione e iniziativa dello stato maggiore della marina, offriva la possibilità di conquistare basi preziose per ulteriori operazioni, ma lo sforzo esaurì in gran parte la marina e distrusse la maggior parte della flotta di superficie operativa. Il successivo spostamento verso la costa atlantica francese sembrò offrire il colpo geostrategico che la flotta stava aspettando, liberando la marina dalla stretta trappola del Mare del Nord che l’aveva neutralizzata nella prima guerra. Invece di consentire il libero accesso per colpire le navi del Nord Atlantico, Brest si rivelò però un bersaglio facile per i bombardieri britannici.

La scomoda verità era che il Bismarckil destino sarebbe stato probabilmente lo stesso, sia che fosse stata catturata in mare o meno. Nel maggio 1941 era stata condannata dall’attacco aereo britannico che le aveva distrutto il timone. Gli attacchi aerei rappresentavano tuttavia una minaccia costante anche per le navi da guerra tedesche che si trovavano nella presunta sicurezza dei loro porti. I bombardieri britannici uccisero il Tirpitze il Gneisenau nel porto, e cacciarono la Kriesgmarine da Brest. La maggior parte delle persone comprende che l’aviazione aveva notevolmente ridotto le prospettive delle navi da guerra armate nella guerra del Pacifico, ma ciò valeva anche per il teatro europeo.

Questo porta a una sorta di paradosso. Le valutazioni della flotta di superficie tedesca tendono a concentrarsi (giustamente) sulla totale impreparazione del servizio alla guerra, sulla tempistica irrilevante del piano Z e sull’assoluta scarsità di navi da guerra tedesche. Da parte loro, anche gli ufficiali della marina tedesca erano preoccupati per la mancanza di basi e lo scarso accesso all’Atlantico. Alla fine, tuttavia, non furono la costruzione navale né le basi navali a fare la differenza. Il fattore più importante nella guerra navale fu invece il crescente dominio alleato nei cieli, che divenne assoluto con l’entrata in guerra dell’America. La produzione aerea britannica triplicò tra il 1939 e il 1941, e questa semplice tendenza finì per avere un’importanza molto maggiore rispetto al tonnellaggio della Bismarcko i dettagli della sua cintura corazzata.

L’eredità della flotta di superficie tedesca fu uno spreco di risorse. Ciò fu vero fin dall’inizio, con la bizzarra decisione di dare alla costruzione navale la massima priorità industriale. Si trattò di un’allocazione delle risorse sostanzialmente indifendibile, che fece sì che la Germania iniziasse la guerra con una maggiore debolezza in termini di carri armati e obici. Ma lo spreco si estese anche all’unico contributo operativo della marina. Verso la fine della guerra, la Germania manteneva circa 300.000 soldati nella sua guarnigione in Norvegia, una forza più numerosa di quella che Rommel aveva a disposizione in Egitto. Si trattava di un altro spreco di manodopera per un esercito che non poteva permettersi di sprecare risorse.

Le storie delle famose navi da guerra tedesche – dalla Graf SpeeIl duello nel Rio della Plata, all’inseguimento ad alta velocità nell’Atlantico centrale del Bismarck– sono certamente famosi e cinematografici. Alla fine, tuttavia, si trattava di beni costosi che rappresentavano uno spreco fenomenale di risorse industriali e umane per uno Stato e un esercito che stavano spingendosi al limite. Come il Bismarck, la flotta di superficie tedesca brancolava nel buio, impotente e senza una direzione. Come la Tirpitz, è fallita e ha chiuso i battenti.