In Siria, massacri e insicurezza su base quotidiana_di Fabrice Balanche – Conflits

L’audace reset della Siria con la Russia: La scommessa di al-Sharaa di Horizon Geopolitics

Il governo di Al-Sharaa ha abbandonato i vecchi schemi di dipendenza e scontro che hanno caratterizzato l’era di Assad. Cerca invece la stabilità attraverso l’equilibrio.

29 ottobre 2025

–

28 lì

CONTRIBUITE!!! La situazione finanziaria del sito sta diventando insostenibile per la ormai quasi totale assenza di contributi

Il sito Italia e il Mondo non riceve finanziamenti pubblici o pubblicitari. Se vuoi aiutarci a coprire le spese di gestione (circa 4.000 € all’anno), ecco come puoi contribuire:

– Postepay Evolution: Giuseppe Germinario – 5333171135855704;

– IBAN: IT30D3608105138261529861559

PayPal: PayPal.Me/italiaeilmondo

Tipeee: https://it.tipeee.com/italiaeilmondo

Puoi impostare un contributo mensile a partire da soli 2€! (PayPal trattiene 0,52€ di commissione per transazione).

Contatti: italiaeilmondo@gmail.com – x.com: @italiaeilmondo – Telegram: https://t.me/italiaeilmondo2 – Italiaeilmondo – LinkedIn: /giuseppe-germinario-2b804373

Panoramica

Un anno dopo la caduta del governo di Bashar al-Assad, la Siria sta tranquillamente ricostruendo sia le sue istituzioni interne che il suo posto nella regione. Sotto il suo presidente provvisorio, Ahmad al-Sharaa, il Paese sta adottando un approccio molto più pragmatico ed equilibrato alla politica estera rispetto a qualsiasi altro momento degli ultimi decenni.

Piuttosto che affidarsi a un alleato dominante o adottare una posizione ideologica, la nuova leadership siriana sta cercando di mantenere buone relazioni con tutte le principali potenze regionali, evitando nuovi conflitti. La strategia generale è quella di mantenere la Siria stabile, ricostruire la sua economia e ripristinare la sua sovranità dopo oltre un decennio di guerra devastante.

Questo cambiamento non significa che la Siria sia priva di problemi o pienamente indipendente. L’esercito è debole, l’economia è in rovina e alcune parti del Paese restano divise tra gruppi etnici e settari. Ma scegliendo la cooperazione anziché lo scontro, Damasco sta segnalando che comprende i limiti del suo potere e che deve usare la diplomazia e l’equilibrio per sopravvivere.

Una visita storica a Mosca

Il 15 ottobre 2025, il Presidente Ahmad al-Sharaa ha visitato il Presidente russo Vladimir Putin a Mosca. È stato il suo primo viaggio ufficiale all’estero da quando è entrato in carica dopo la cacciata di Assad nel dicembre 2024. La visita ha segnato un punto di svolta: ha segnalato che la Siria non stava rompendo con la Russia, ma piuttosto stava reimpostando le relazioni su nuovi e più equi termini.

I colloqui hanno riguardato diversi argomenti principali:

- Lo stato delle basi militari russe in Siria, situati a Tartus e Khmeimim, che Mosca ha istituito anni fa per sostenere Assad.

- Cooperazione economica e umanitariasoprattutto le continue forniture di petrolio e grano da parte della Russia, che tengono a galla la fragile economia siriana.

- Il futuro giuridico e politico dell’ex presidente Assadche rimane in esilio in Russia e che Damasco vuole estradare per processarlo.

Al-Sharaa avrebbe rassicurato Putin sul fatto che le basi russe e gli accordi esistenti rimarranno in vigore durante la transizione politica della Siria. Putin, da parte sua, si è congratulato con la Siria per le recenti elezioni parlamentari e ha espresso sostegno agli sforzi di ricostruzione.

Questo incontro ha fatto seguito alla precedente diplomazia dell’estate, quando il ministro degli Esteri siriano ad interim si è recato a Mosca e ha ricevuto l’invito di al-Sharaa a venire. La sequenza di visite mostra un piano chiaro: La Siria vuole mantenere la cooperazione con la Russia, segnalando al contempo che ora opera in modo indipendente da qualsiasi singolo patrono straniero.

Il ruolo ridotto ma duraturo della Russia

Sebbene la Russia abbia ridotto la sua presenza militare in Siria – rimuovendo armi avanzate come il sistema di difesa aerea S-400 e inviando molte truppe in patria – mantiene ancora una piccola ma simbolica impronta militare. Tra queste, alcuni aerei ad ala fissa ed equipaggi ridotti nelle due basi costiere.

Queste basi sono molto importanti per Mosca. Forniscono alla Russia:

- Accesso al Mar Mediterraneo, che le conferisce una presenza strategica vicino al fianco meridionale dell’Europa.

- La leva finanziaria in Medio Orientedove la sua influenza diretta è diminuita dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022.

- Influenza politica a Damascoche rimane dipendente dalle forniture energetiche russe.

Le continue spedizioni di petrolio e di grano da parte della Russia hanno lo stesso scopo di mantenere l’influenza che di fornire aiuti. Al contrario, l’Iran, l’altro grande sostenitore di Assad, ha ritirato completamente le sue forze dopo la caduta di Assad, abbandonando oltre un decennio di investimenti in infrastrutture militari.

Come il passato della Siria ha plasmato il suo pragmatismo

Per comprendere il nuovo approccio della Siria, è utile guardare indietro alla sua storia. Da quando ha ottenuto l’indipendenza dalla Francia nel 1946, la Siria ha ripetutamente cambiato rotta in politica estera per bilanciare le potenze concorrenti.

Negli anni Cinquanta cercò di rimanere neutrale durante la Guerra Fredda, ma presto cadde sotto l’influenza del leader egiziano Gamal Abdel Nasser, unendosi a lui in un’unione di breve durata chiamata Repubblica Araba Unita (1958-1961). Dopo il fallimento di questo esperimento, la Siria si è avvicinata all’Unione Sovietica, in parte per contrastare Israele e in parte per trovare un partner affidabile per la difesa.

Quando Hafez al-Assad salì al potere nel 1970, approfondì i legami con Mosca ma mantenne la Siria relativamente indipendente. Permise ai sovietici di aprire una base navale a Tartus, ma si assicurò che la Siria non diventasse mai uno Stato satellite a tutti gli effetti. Suo figlio Bashar ha continuato questo rapporto fino alla guerra civile iniziata nel 2011, che ha reso la Siria fortemente dipendente dalla potenza militare russa.

Ora che Bashar al-Assad non c’è più, il presidente al-Sharaa sta cercando di ripristinare l’indipendenza della Siria perseguendo una politica estera “senza nemici”: lavorare con tutti e non confrontarsi con nessuno.

Una nazione che si ricostruisce dalla rovina

Le sfide interne della Siria sono immense. Tredici anni di guerra civile hanno distrutto la maggior parte delle città, delle infrastrutture e dell’economia. Gran parte dell’esercito è stato spazzato via, soprattutto dopo i vasti attacchi aerei di Israele sulle forze rimanenti di Assad nel 2024. Oggi, le forze armate siriane sono frammentate e fanno affidamento soprattutto su armi leggere e milizie locali.

Il Paese è anche profondamente diviso lungo linee etniche e settarie. Curdi, drusi e alawiti controllano varie enclave e continuano a diffidare del governo provvisorio a maggioranza sunnita, che comprende ex ribelli. Scontri periodici continuano a scoppiare quando questi gruppi difendono i loro territori e la loro autonomia.

Nel frattempo, la Siria si trova ad affrontare gravi carenze alimentari dovute alla siccità, al collasso dell’agricoltura e alla perdita di investimenti stranieri. Dipende fortemente dalle importazioni di cibo e dagli aiuti di Paesi come la Turchia, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, oltre che dalla Russia.

Date queste vulnerabilità, il governo di al-Sharaa non è in grado di sfidare i Paesi più potenti. Al contrario, mira a stabilizzare il fronte interno e a ricostruire attraverso la cooperazione piuttosto che il confronto.

Siria, Turchia e la ricerca della stabilità regionale

Per la Turchia, la nuova situazione in Siria porta sia sollievo che opportunità. Durante il governo di Assad, Ankara ha dovuto affrontare ondate di rifugiati siriani – più di tre milioni di persone – e minacce alla sicurezza da parte di militanti curdi e islamisti che operavano oltre il confine. L’intervento militare della Russia a sostegno di Assad ha inoltre creato tensioni tra Mosca e Ankara, portando a scontri come l’incidente del 2015, quando la Turchia ha abbattuto un jet russo.

Ora, con la scomparsa di Assad e la nuova leadership siriana relativamente amichevole nei confronti della Turchia, Ankara vede la possibilità di stabilizzare il suo confine meridionale e facilitare il ritorno dei rifugiati. La disponibilità della Russia a collaborare con il nuovo governo siriano anziché contrastarlo ha ulteriormente allentato le tensioni.

Turchia e Russia si oppongono alla proposta di Israele di creare una zona cuscinetto controllata dai drusi nel sud della Siria, che considerano destabilizzante. Di conseguenza, la Turchia non sta spingendo per rimuovere le basi militari russe in tempi brevi. I due Paesi stanno invece trovando un terreno comune per prevenire un nuovo caos in Siria.

In Siria, massacri e insicurezza su base quotidiana

I massacri del 2025 contro alawiti, drusi e cristiani hanno distrutto la fiducia delle minoranze nel nuovo regime siriano. Nonostante le sue smentite, Ahmad al-Charaa fatica a dissociare il suo potere dalle esazioni dell’HTC. Tra vendetta comunitaria, odio sociale e paura del declino, la Siria sta ripiombando in un ciclo di esclusione ed esodo irreversibile.

I massacri di marzo contro gli alawiti[1], e quelli di maggio e luglio contro i drusi[2] hanno infranto la fiducia delle minoranze nel nuovo governo. I curdi ora rifiutano l’idea di disarmarsi e integrarsi senza serie garanzie, temendo di subire la stessa sorte.

Persecuzione degli alawiti

Ahmad al-Charaa sostiene di non essere responsabile di questi massacri, cosa che viene contestata da diversi articoli di stampa[3] e rapporti[4]. Le testimonianze raccolte durante la mia ultima visita in Siria, nel settembre 2025, confermano il coinvolgimento dell’HTC. A Homs, ad esempio, la polizia ha vietato alle forze di sicurezza di entrare nei quartieri alawiti, indirizzandole verso la regione costiera. L’obiettivo era quello di raggiungere il cuore alawita per prevenire qualsiasi tentativo di ribellione, sollevando la possibilità di un’insurrezione alawita orchestrata da membri dell’ex regime.

All’inizio di marzo, membri delle forze di sicurezza sono stati uccisi a Latakia e nei pressi di Jableh. Tuttavia, queste morti sembrano essere legate più ad atti individuali che a una vera e propria insurrezione.

Leggi anche: Siria: tornano gli scontri nella regione alawita.

Secondo le fonti ufficiali, durante la settimana di sangue (dal 4 al 9 marzo 2025) sono morte 1.400 persone, ma il numero è fortemente sottostimato. Un conoscente che lavora per la Mezzaluna Rossa mi ha detto che nel quartiere di Qoussour, a Banias, sono morte 800 persone, mentre il regime ne ammette solo 300. La protezione civile, incarnata dai Caschi Bianchi, una ONG che si è distinta a fianco dei ribelli durante la guerra, ha rapidamente sostituito la Mezzaluna Rossa, che è stata semplicemente espulsa dalla zona, permettendo così all’organizzazione vicina al governo di minimizzare la portata del massacro, secondo i miei interlocutori[5]. Non sono state imposte conseguenze ai responsabili della carneficina.

Dallo scorso marzo, non è passato giorno senza che un alawita sia stato assassinato o sia scomparso. I giovani vivono nel terrore e cercano disperatamente di lasciare il Paese. Le donne vengono rapite e costrette a sposare i jihadisti, sostenendo di aver scelto liberamente di unirsi all’uomo del loro cuore quando riappaiono con il loro niqab. Le famiglie tacciono per vergogna e, soprattutto, per paura di rappresaglie[6]. La situazione è aggravata dai numerosi licenziamenti nel servizio civile e nell’esercito, che colpiscono quasi esclusivamente i membri della comunità alawita. Di conseguenza, centinaia di migliaia di siriani sono privi di risorse.

I drusi si trovano in una situazione simile dal maggio 2025, quando l’offensiva contro le loro roccaforti nei sobborghi di Damasco ha ucciso un centinaio di persone. L’attacco al Jebel Druze a luglio è servito solo ad amplificare la loro sfiducia nel nuovo regime. Ora stanno optando per l’esilio o il separatismo, come richiesto dallo sceicco druso Hikmat al-Hijri[7].

Vale la pena di leggere anche: Siria: il futuro incerto della comunità drusa

Verso la scomparsa dei cristiani siriani

I cristiani, troppo dispersi e indeboliti dall’intensa emigrazione durante il conflitto, hanno poco territorio di protezione. Il loro numero è diminuito notevolmente dal 2011, passando da 1,2 milioni (5% della popolazione) a meno di 300.000 (1,5% della popolazione).

Con un’età media elevata, è ormai impossibile rinnovare le comunità. Il clero ha scelto di sottomettersi alle nuove autorità per preservare ciò che resta. Ma i cristiani temono di essere le prossime vittime del regime. Nel giugno 2025, un attacco suicida in una chiesa del sobborgo di Damasco di Mar Elias ha ucciso 20 persone. Un attacco del genere non si vedeva dal massacro dei cristiani siriani del 1860. Il fatto traumatizzò profondamente la comunità e portò a nuove partenze.

Anche i cristiani vengono uccisi o maltrattati a causa della loro religione. Alla fine di settembre, due giovani sono stati uccisi a colpi di pistola a Wadi Nassara, a ovest di Homs[8]. A Qosseyr, i rifugiati sunniti di ritorno li hanno accusati di aver preso parte al loro sfratto dalla città insieme a Hezbollah. Li stanno spingendo ad andarsene per impadronirsi delle loro proprietà.

La città cristiana di Mehardeh, isolata in una regione sunnita, ha pagato le località vicine per impedire loro di assecondare il desiderio di vendetta. Gli abitanti hanno dovuto accettare di distruggere la stele nel cimitero che riportava i nomi dei 200 civili uccisi dai razzi lanciati dai villaggi circostanti durante il conflitto[9].

Vale la pena di leggere anche: Siria: distribuzione etnica e religiosa

Nei quartieri cristiani delle varie città è ormai impossibile sfuggire al richiamo alla preghiera, poiché le nuove autorità hanno installato potenti altoparlanti che trasmettono i canti delle moschee vicine. In queste condizioni, l’emigrazione continuerà fino alla completa scomparsa delle comunità cristiane siriane.

Chi rimane oggi spera solo che i prezzi degli immobili aumentino, in modo da poter vendere i propri beni a un prezzo equo e partire per raggiungere figli e nipoti all’estero. Le ultime comunità cristiane in Siria si estingueranno naturalmente.

Vendetta comunitaria e vendetta di classe come fattori di insicurezza

Omicidi, rapimenti, estorsioni e furti sono problemi che riguardano tutti, indipendentemente dal gruppo di appartenenza, ma le minoranze sono le più vulnerabili a causa della diffusione dell’odio religioso e del rimprovero di aver collaborato con il precedente regime.

I sostenitori di Ahmad al-Charaa stanno impunemente sequestrando illegalmente le case, sia libere che occupate. Basta accusare il proprietario di essere un ” fouloul ” (agente del precedente regime) per cacciarlo. Se il malcapitato si lamenta con le autorità, rischia anche il carcere e la violenza[10]. Infatti, i capi locali, noti come “sceicchi”, non esitano a maltrattare i richiedenti, anche se di fede sunnita. Poiché sono rimasti sotto il controllo di Assad invece di fuggire a Idleb o all’estero, sono considerati collaboratori.

Leggi anche: L’economia siriana è alla deriva

I membri delle classi superiori urbane sono particolarmente presi di mira dai nuovi arrivati, che spesso provengono da ambienti rurali e da uno status sociale modesto. Oltre alla vendetta comunitaria, c’è anche la vendetta di classe. Questo era già evidente all’inizio della crisi, quando i ribelli hanno saccheggiato zone industriali e commerciali, soprattutto ad Aleppo. Oggi Ahmad al-Charaa, egli stesso membro della piccola borghesia di Damasco, deve affrontare il malcontento della sua base, che lo critica per la sua indulgenza nei confronti dei ricchi, visti come complici del precedente regime.

È vero che la riabilitazione di Mohamed Hamsho, figura emblematica dell’oligarchia pro-Assad, può sorprendere. Anche se ha offerto una fortuna ad Ahmad al-Charaa in cambio del suo perdono, questo manda un messaggio negativo alla popolazione. L’uomo d’affari, infatti, grazie al suo sodalizio con Maher al-Assad[11], ha distrutto decine di migliaia di case nei quartieri periferici danneggiati dai bombardamenti per impossessarsi del ferro che poi ha ritrattato nelle sue fabbriche. Questo dà la spiacevole impressione che, mentre i leader sono cambiati, il sistema stesso è rimasto intatto.

[1] Balanche Fabrice, ” Géographie du massacre des alaouites “, Conflits, 24 marzo, 2025. https://www.revueconflits.com/geographie-du-massacre-des-alaouites/

[2] Droz-Vincent Philippe, ” La violenza intercomunitaria in Siria e il futuro della transizione “, The Conversation, 30 luglio 2025 https://theconversation.com/les-violences-inter-communautaires-en-syrie-et-lavenir-de-la-transition-261892

[3] Maggie Michael, “Le forze siriane hanno massacrato 1.500 alawiti. La catena di comando ha portato a Damasco”, Reuters, 30 juin 2025, https://www.reuters.com/investigations/syrian-forces-massacred-1500-alawites-chain-command-led-damascus-2025-06-30/

[4] Nazioni Unite, “Siria: Le violenze nelle aree alawite possono essere crimini di guerra, dicono gli investigatori dei diritti”, 14 août 2025, https://news.un.org/en/story/2025/08/1165649

[5] Interviste in Siria, settembre 2025.

[6] Amnesty International, “Siria: Le autorità devono indagare sui rapimenti di donne e ragazze alawite”, 28 luglio 2025, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/07/syria-authorities-must-investigate-abductions-of-alawite-women-and-girls/

[7] L’Orient le Jour, ” Le cheikh Hijri réclame une ” région druze séparée ” dans le sud de la Syrie “, 25 agosto 2025. https://www.lorientlejour.com/article/1474871/le-cheikh-hijri-reclame-une-region-druze-separee-dans-le-sud-de-la-syrie.html

[8] L’Orient le Jour, ” Ritorno alla calma dopo una sparatoria mortale nella regione cristiana di Wadi el-Nasara “, 2 ottobre 2025, https://www.lorientlejour.com/article/1479472/retour-au-calme-apres-une-fusillade-meurtriere-dans-la-region-chretienne-de-wadi-el-nasara.html

[9] Intervista personale a Homs, settembre 2025.

[10] Ho raccolto diverse testimonianze di spoliazioni di case a Damasco, Aleppo, Latakia e Homs, durante la mia visita nel settembre 2025.

[11] Maher al-Assad è il fratello dell’ex presidente siriano. È stato il comandante della temuta 4a Divisione, più nota per il racket e i saccheggi che per le sue imprese d’armi.

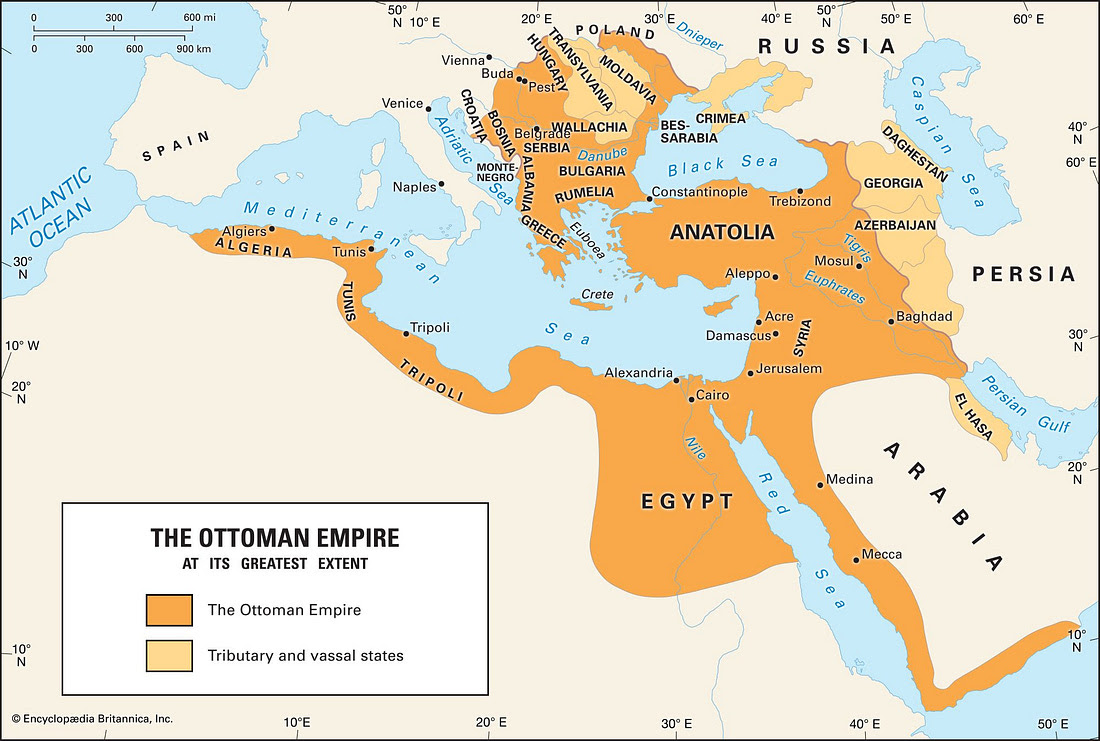

Siria: distribuzione etnica e religiosa

La caduta del regime di Bashar al-Assad dopo oltre un decennio di guerra civile ha intensificato la frammentazione politica, territoriale e sociale della Siria. Questo conflitto, segnato da complesse dinamiche etniche e religiose, ha ridisegnato la mappa del Paese. Arabi sunniti, alawiti, curdi, cristiani levantini, drusi e altre minoranze stanno ridefinendo i loro territori e le loro influenze, rafforzando ulteriormente le identità e i confini confessionali di una Siria frammentata.

Ristrutturazione territoriale

La caduta di Assad ha posto fine alla centralizzazione autoritaria basata su Damasco, creando un vuoto istituzionale riempito da entità locali e gruppi armati. Gli arabi sunniti, un tempo maggioritari e dominanti, mantengono il loro predominio demografico nella Siria centrale e orientale, in particolare a Raqqa e Deir Ezzor, ma la loro influenza politica è frammentata tra diverse fazioni. Nel nord-ovest, Hayat Tahrir al-Sham (HTC), guidato da Abu Mohammed al-Joulani, controlla gran parte della regione di Idleb. HTC ha consolidato la sua posizione posizionandosi come una forza pragmatica che cerca di cooperare con alcuni attori regionali, anche se rimane classificata come organizzazione terroristica da diversi Paesi.

La guerra civile ha causato un massiccio spostamento delle popolazioni non sunnite, che sono fuggite dalle aree controllate dai ribelli, come Idleb, verso zone ritenute più sicure. I cristiani levantini si sono ritirati intorno a Damasco e nelle montagne del sud-ovest. I drusi rimangono concentrati nel Jabal al-Druze e nelle regioni vicine alle alture del Golan.

Gli alawiti, musulmani sciiti, identificati in verde sulla mappa, continuano a controllare le regioni costiere di Latakia e Tartous, storiche roccaforti di questa comunità. Sebbene fortemente indeboliti dalla caduta del regime, mantengono la loro presenza grazie alle reti di sostegno della comunità e a una persistente alleanza con alcuni segmenti filo-iraniani. Tuttavia, il loro ruolo nazionale si è notevolmente ridotto.

Nel nord-est, i curdi hanno consolidato la loro posizione attorno all’amministrazione autonoma del Rojava, indicata in giallo sulla mappa. Questo territorio, strutturato politicamente e militarmente, rimane un attore chiave nella ricostruzione siriana. Tuttavia, la loro ricerca di autonomia sta provocando forti tensioni con la Turchia, che percepisce questa ascesa di potere come una minaccia diretta ai propri interessi. Le incursioni turche nelle aree di confine curde stanno esacerbando la già critica instabilità regionale.

Da vedere: Video – Siria: gli islamisti al potere

Ristrutturazione demografica

La situazione demografica in Siria rimane difficile da valutare con precisione. Dal 2018, aree controllate dai ribelli come Idleb hanno visto un massiccio afflusso di popolazioni sunnite radicalizzate e favorevoli alla sharia. Queste persone, arrivate di recente a Damasco, si confrontano con realtà sociali molto diverse, come la presenza di cristiani (in particolare di donne non velate), che esaspera la discriminazione nei confronti di queste minoranze. Inoltre, diversi milioni di siriani sono fuggiti dal regime di Bachar al-Assad durante la guerra civile. Dopo la sua caduta, un gran numero di loro ha iniziato a tornare. Questo ritorno massiccio sta cambiando ulteriormente l’equilibrio demografico delle regioni urbane.

Allo stesso modo, la composizione demografica di città storicamente miste come Hama e Aleppo ha subito un profondo cambiamento. Questa ricomposizione sta consolidando una frammentazione duratura del tessuto sociale siriano. Le comunità sfollate, private dei loro territori, subiscono una maggiore emarginazione, mentre l’instabilità strutturale alimentata da questi spostamenti limita le prospettive di ricostruzione nazionale. La balcanizzazione del Paese complica qualsiasi piano di stabilizzazione.