Teodoro Klitsche de la Grange: “Francesco Calasso, Medio evo del diritto_recensione

Teodoro Klitsche de la Grange: “Francesco Calasso, Medio evo del diritto, Adelphi edizioni, Milano 2021, pp. 647, € 40,00”

È pubblicato in nuova edizione, con postfazione di A. Cecchinato, il saggio di Francesco Calasso del 1954, già all’epoca oggetto di attenzioni diffuse.

La postfazione nota come l’attività scientifica dell’autore con la sua aura di antiformalismo “ha infuso l’esperienza scientifica di Calasso d’una piena fiducia nel valore autoritativo della tradizione, che è stata la vera cifra – come ha insegnato Manlio Bellomo – di una vita condotta per il diritto”.

A distanza di oltre cinquant’anni e malgrado la materia – la storia del diritto – il saggio di Calasso suscita interessi d’attualità.

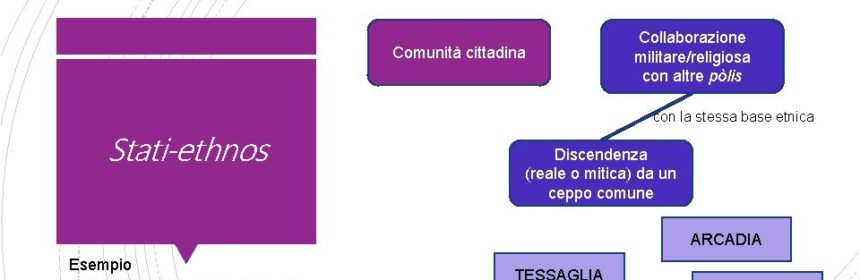

In primo luogo per la “rinascita” del diritto romano, avvenuta nei primi secoli del passato millennio, in Italia ad opera, in particolare, d’Irnerio e della scuola di Bologna. Lentamente i giuristi del diritto comune, interpretando il corpus juris in una con consuetudini, statuti e (anche) contaminazioni, contribuiscono all’unità giuridica. Ovviamente nei e con i limiti di un sistema non codificato, e le cui fonti non avevano il carattere formale di un’organizzazione che le ponesse in essere e ne garantisse l’applicazione. Caratteri ambedue, ancorché non esclusivi, del (successivo) Stato moderno. Come scrive Calasso, il sistema giuridico è un tutto, un’unità. E il quid che gli da vita è “un’organizzazione cioè nella quale distinguiamo un meccanismo che produce le norme e degli organi che le applicano e ne garantiscono l’osservanza”. Come successe che, malgrado la debolezza dell’organizzazione politica medioevale, avvenisse quella “unificazione”? Fu, scrive l’autore per “un ideale supernazionale: quella monarchia universale che perpetua il nome di Roma”.

Tale tesi ricorda quella di Vittorio Emanuele Orlando che sia fonte di equivoci ed errori “la pretesa di assumere come caratteri assoluti dello Stato e del Diritto, non che dei rapporti intercedenti fra loro, le forme moderne, in cui quelle nozioni han trovato il loro attuale assetto”. E che l’affermarsi di un ordinamento superiore e generale avviene per gradi, onde in relazione alla realizzazione coattiva delle pretese perdura “l’esistenza e continui l’efficacia, anche se ridotta, della forza spettante alle forme anteriori: il diritto pubblico romano dimostra tangibilmente il valore politico e istituzionale che, per lungo tempo dopo la loro trasfusione nello Stato, serbarono la familia, la gens, la curia, la tribus”, scriveva Orlando.

Secondariamente, molti hanno notato, come, a partire dal secolo scorso, ma in particolare dagli ultimi decenni del medesimo, sia in atto il percorso inverso: da un monopolio statale della decisione politica e della forza legittima (la coazione) ci stiamo avviando verso una pluralizzazione normativa (e anche istituzionale): il conferimento di funzioni a organismi internazionali, la progressiva crescente diffusione di Tribunali internazionali (e l’efficacia delle di essi decisioni sul diritto interno), e la stessa legittimazione di guerre e di occupazioni militari attraverso l’appello ai diritti dell’uomo (et alia) e le conseguenti espressioni lessicali che le designano (“operazioni di polizia internazionale”), mostrano il processo in atto. Al quale corrisponde una nuova antitesi politica, prevalente in gran parte del mondo sviluppato: quella tra globalizzatori, cioè sostenitori – per ora – di un diritto (ed un’economia) universale, e sovranisti, cioè partigiani di diritto e scelte economiche particolari (cioè statali).

Come andrà a finire questa contrapposizione è in mente jovis. Anche qua tuttavia la tesi di Calasso che il diritto comune si fondò (e si diffuse) in forza di un’idea universale, di “un fatto spirituale” può indicarci come dal diritto, anzi dall’aspirazione a un diritto, possa nascere l’istituzione.

Teodoro Klitsche de la Grange